[Questo articolo è uscito sul numero 6 di «Orlando Esplorazioni», che sarà presentato oggi, 5 dicembre, alle ore 19, nella Sala Turchese della fiera Più libri più liberi di Roma. Intervengono Paolo Di Paolo e Giulio Perrone]

«Qu’en dites-vous, Céline?»

«Tout à fait l’Europe “nouvelle”».

Può sembrare un paradosso cominciare a parlare di un’idea di Europa letteraria rievocando un passaggio storico che quella stessa idea – e non solo quella, ahinoi! – cercò di distruggerla, cancellando con essa secoli di storia comune. Queste due battute di dialogo, infatti, vanno in scena a Berlino, nell’anno 1944: Céline, o meglio il suo alter ego che prende la parola in Nord, è fuggito dalla Francia per via della sua vicinanza al governo collaborazionista di Vichy. È un esule disperato e con pochi mezzi; arriva nella capitale del Reich in un momento in cui la guerra sta dando i primi verdetti. Eppure la Germania non sembra aver abbandonato il proprio grottesco sogno di grandezza: in un enorme rifugio antiatomico, arredato come un loft newyorkese, gerarchi nazisti in accappatoio si abbandonano ai piaceri del bere, del mangiare e della conversazione elegante.

Céline però, pur non rifiutando gli aiuti che da quella parte gli arriveranno, non si sente appartenente a quella risma: il suo è l’odio dell’egoista e del misantropo, niente a che vedere con questioni razziali o casus belli. O almeno questo è ciò di cui dobbiamo convincerci per leggere i suoi libri senza alcun pregiudizio; per apprezzarvi, oltre che una lingua magistrale, capace di esplorare l’altimetria variabile della parola umana, anche lo sguardo di un viaggiatore controvoglia, che, dal Voyage au bout de la nuit a Guignol’s band, da Rigodon a Nord, ha attraversato l’Europa (ma non solo l’Europa…) e le sue vicende, stando sempre dalla parte dei cattivi, di quelli che la storia ha condannato alla damnatio memoriae. Céline si schiera con loro; non per partito preso, ma per smascherare le ipocrisie di chi si sente dalla parte giusta, convinto di rappresentare una giustizia e una libertà che si rivelano tutt’altro che termini assoluti. La storia vale solo per decretare vittorie o sconfitte effimere: quello che resta è il dato umano, nella sua meschinità. Di fronte ai suoi occhi sfila così un’umanità tanto spietata quanto misera, capace di riprodursi a ogni angolo del continente, senza fare distinzioni d’etnia o di religione: ebrei e cristiani, slavi e nordici, nessuno può dirsi innocente nell’apocalittica lotta per la sopravvivenza che si dispiega lungo le pagine dei suoi romanzi.

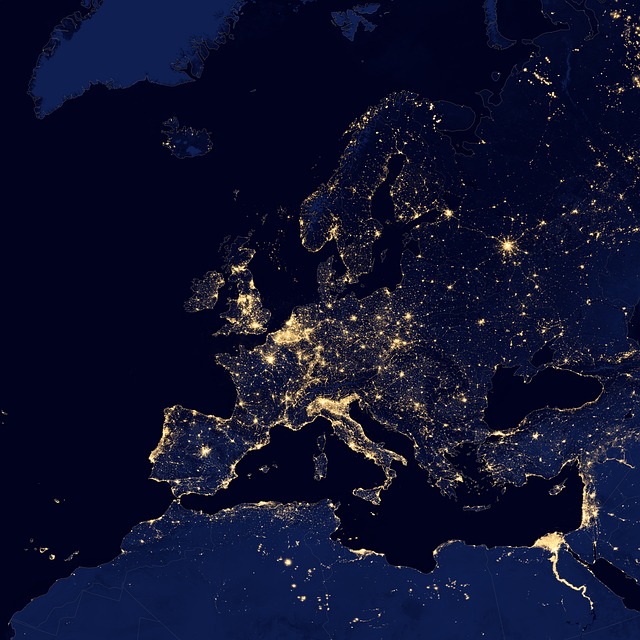

Leggere Céline sembra suggerire questo: se davvero esiste un tratto comune nella letteratura del Vecchio Continente, un carattere che possa determinare un’identità capace di trascendere le differenze storiche e le appartenenze nazionali, allora questo andrà cercato nei momenti in cui concetti come comunità, identità, coesione sono stati maggiormente minacciati, dalle guerre mondiali, da quelle civili, dalle imprese coloniali oltreconfine come dai recenti sussulti nazionalisti che quei confini tentano di ispessirli sempre di più. I più titolati a parlare di Europa sembrano allora quegli scrittori che ne hanno fatto brillare la sagoma in controluce, mostrandone un’immagine là dove nulla sembrava evocarla. Ecco allora, che al posto dei Beckett, dei Tabucchi e di tutti quegli scrittori che hanno potuto liberamente scegliere di cambiare patria, letteraria e linguistica, raddoppiando così la propria identità culturale, sarebbe meglio citare chi ha trovato difficoltà a indicare anche solo una nazione di cui dirsi cittadino. Personaggi come Franz Kafka, Witold Gombrowicz, Bohumil Hrabal o, più recentemente, Milan Kundera, nati tra confini resi flessibili dalla storia, dalla guerra e dalla politica: autori di nessuna nazione ma con l’Europa come orizzonte, a loro si può affidare il compito di mostrare come il senso di appartenenza a una comunità umana possa valere più di un timbro sul passaporto.

Ne sa qualcosa un certo Konrad Korniezowski, al secolo Joseph Conrad, che seppe fare del proprio “forzato” cosmopolitismo un argano utile a scavare nel profondo della condizione dell’uomo occidentale. Nato in una Polonia che era ancora Russia, figlio di un rivoluzionario mandato al confino in Siberia, Konrad impara il francese leggendo romanzi e, rimasto orfano, a diciassette anni non ancora compiuti, decide di partire alla volta di Marsiglia per diventare marinaio. Inizia così una vita che lo porterà a solcare quegli oceani al centro di tante sue opere – da Lord Jim a Typhoon –, ma anche a frequentare un’alta società che della propria dignità europea si fa un grande vanto. Sono, questi, gli anni del più grande sforzo colonizzatore rivolto all’Africa, vera e propria miniera d’oro a cui tutti vogliono attingere. A fare la parte del leone, in questa triste competizione, è il “piccolo” Belgio di Leopoldo I, e proprio su una nave che batte bandiera belga, nel 1889, Konrad – che nel frattempo è diventato cittadino inglese – si imbarca per il Congo. Da questa esperienza nasce Cuore di tenebra, magistrale testimonianza di un’esplorazione della coscienza umana nel momento in cui l’Occidente si incontra con l’Altro. Chi si credeva esportatore di civiltà e progresso si ritrova complice di un’impresa marchiata dal fuoco della violenza e della razzia. Come scrive Marlow, imbelle spettatore della follia del capitano Kurtz: «the white patch had become a place of darkness», in un punto ancora bianco della mappa geografica l’Europa ha trovato il proprio buco nero.

E forse non è un caso che a raccontare questa storia sia, nel suo Gli anelli di Saturno, uno scrittore come Winfried Sebald, che ha fatto della riflessione sulla memoria dell’Olocausto il centro della propria scrittura. Un ideale percorso attraverso l’identità letteraria europea, infatti, non può che approdare al buco nero per eccellenza, l’evento dopo il quale nessuna poesia sarebbe più stata possibile. In un irresistibile appello alla testimonianza, su quel nero ha trovato fondamento una delle pagine più alte e importanti della letteratura occidentale. Quella scritta da uomini come Primo Levi e Jorge Semprun, testimoni diretti dello spietato meccanismo di autodistruzione che ha portato l’uomo a un esercizio duro e geometrico dell’odio e della violenza. Ma anche da scrittori e scrittrici come George Perec o Helena Janeczek, che, pur scampati a quella tragedia, ne hanno avvertito le eco, i traumi e i sensi di colpa rimbombare tra le mura dell’intimità famigliare (nei casi in cui essa si era potuta ricostruire). Uomini e donne decisi a interrogare quegli eventi per misurarne la distanza drammatica da quell’idea consolatoria che in guerra come nei campi di concentramento un’Europa buona si fosse battuta contro un nemico cattivo e ingiusto perché sostanzialmente “straniero”. Contro queste rimozioni, che rendono la vita più accettabile ma anche più falsa, la letteratura agisce da sempre come un anticorpo, portando sull’altare di un’intera comunità di uomini i propri testi scandalosi, affinché la memoria possa, un giorno o l’altro, impedire il ripetersi sempre identico della storia.