È difficile parlare letterariamente di un libro che respinge la letterarietà. A proposto di Addio (Chiarelettere, 2016) di Angelo Ferracuti addirittura ci si sente un po’ in colpa. Con che faccia ci si può mettere a scandagliare virgole e prosa di un racconto al cui centro ci sono persone vere, schiacciate da storie reali di cui il racconto, semplicemente, si fa carico? Interessante, perciò, la scelta di Chiarelettere di pubblicarlo nella collana Narrazioni. Proviamo a capire questa scelta, partendo per adesso dal contenuto realistico.

Sulcis Iglesiente, Sardegna. Giorni nostri. «Viuzze polverose, piccole utilitarie parcheggiate, qualche vecchio col bastone a passeggio, un ragazzino che si lancia con lo scooter, l’aria di silenzio e di desolazione… I giovani che abitano qui sanno di non avere un lavoro e un futuro». Lo scenario è desolante, doloroso. A descriverlo qui viene voglia di manovrarlo con i guanti della letteratura, definendolo uno scenario da Emile Zola. Ma Ferracuti subito fa suonare la sirena pasoliniana: «smettetela di parlarmi del mare mentre siamo in montagna». Eccoci di nuovo al punto. Siamo nella realtà sociale del Sulcis-Iglesiente, non in una sua trasfigurazione letteraria. Ferracuti sottomette con feroce disciplina la sua scrittura a questo super-io che gli comanda di non trasfigurare.

Dunque, scacciamo la tentazione di Zola e ritorniamo alla realtà. Sulcis-Iglesiente, Sardegna. Giorni nostri. «Non esiste nessun tipo di produzione senza una discarica», scrive Ferracuti. Ci sono discariche durante la produzione. E sono discariche di corpi rimasti sotto una frana, o bruciati dal grisou (un dato: solo tra il 1860 e il 1890, 1572 i minatori sono stati uccisi dal lavoro nel Sulcis-Iglesiente). Eppure ci si convince che quelle discariche siano un buon prezzo da pagare. Per avere paesi interi che lavorano, aprono mutui, si associano, lottano, si sposano, fanno figli, cantano e ridono. Ma poi arriva l’altra discarica, quella successiva alla produzione. È una discarica di paesaggi da buttare, dove le pecore producono latte pieno di piombo e le api trasportano zinco. Discariche in cui vengono gettate intere generazioni di disoccupati cronici, di malnati alla vita. Altri dati? Nella provincia di Carbonia-Iglesias nel 2013 il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto il 73,9 per cento e, come racconta l’assistente sociale Stefania Sechi, a Gonnesa «non c’è famiglia dove non ci siano due o più componenti in preda alla disperazione, diagnosticati dal Centro salute mentale disturbi psichici».

Ferracuti racconta questo pozzo nero e lo fa da dentro. Addio è frutto di un lento reportage, di tanti andirivieni e permanenze nel Sulcis. Scrive: «la realtà di certe zone, come quella delle persone, spesso mente, si deve trovare la lente giusta per penetrare le sue quinte refrattarie, la forma esatta di racconto e questo si può fare solo tornando in un posto in diverse stagioni, a ogni viaggio carpendo qualche senso, quanti bastano almeno per compiere un avvicinamento onesto». Il racconto di Addio è l’azione di uno scrittore che girovaga tra paesaggi e persone. Scrivendo le storie mentre le scopre e spesso riaggiustandole poi, non dopo un editing redazionale, ma dopo un ritorno che è fisico, nei luoghi. Il risultato è un racconto che si è costruito fuori dalla gabbia dello storytelling.

Qualche esempio. Lungo una strada sterrata, dietro al rudere di una vecchia miniera, vediamo comparire una vecchia corriera di linea. È il Rockbus. Per anni i minatori lo usavano per fare festa dopo il lavoro. Ci suonavano le cover di Zucchero ed Eric Clapton. Poi è diventato il mezzo degli scioperanti: un centro di aggregazione. Oggi, nello sfacelo delle miniere abbandonate, sopravvivono i Golaseca e gli Intreccio: ex operai che raccontano attraverso il rock le loro battaglie e solitudini. Può essere, e così è, che questo girovagare con un taccuino in mano, guidato da «una curiosità tutta orwelliana», guidi l’autore di Addio sempre più lontano, fino all’Islanda. Ed è qui che la vicenda tira le somme. In mezzo a un cuoco italiano di nome Cosimo e a uno scrittore islandese, un «ragazzone biondo, la faccia rosea e paffuta» autore di una fiaba ecologica intitolata Il pianeta blu.

La non letterarietà di Addio, allora, è solo apparente. Al contrario: è un agito letterario. Un’azione che proprio tramite la rinuncia a usare i «ferri del mestiere dello scrittore» intende dare nuova vita alla scrittura. Parliamo di quei ferri del mestiere mistificanti, elusivi. Quei «ferri del mestiere» con cui si producono solo «libri di mestiere». Romanzi scintillanti, macchine perfette di ritmo, prosa, trama e personaggi, ma che alla fine, a trappola scattata, lasciano ben poco. Nessuna intuizione sulla realtà. Nessun tremolio (ferito, dolorante: vivo) nella voce del narratore. Solo l’ennesimo prodotto del «pensiero dominante, quello del marketing che chiamano storytelling». Smetterla di scrivere di mare mentre si è in montagna, allora, non è un vincolo alla narrativa, non è un limite alla letterarietà. Semmai è uno sforzo che potrebbe produrre una liberazione dei narratori da certi meccanismi a cui la narrativa è sempre più vincolata. Meccanismi che impediscono al racconto di essere viaggio e reportage, cioè di esporsi alle sorprese della realtà. In nome di una narrazione che ancora sappia evadere dal binario delle trame di mestiere, per perdersi nel mondo e scoprirlo.

All’inizio di Addio, Ferracuti cita Gore Vidal. La storiella (vera) dei canarini portati dai minatori in fondo alle miniere di carbone. Un canarino che smette di cantare ha fiutato l’aria velenosa e allora i minatori devono scappare da lì. «Per me», scrive a questo punto Vidal, «noi scrittori siamo canarini». Ecco, forse Ferracuti riesce a rendere bidirezionale questo rapporto di allarme tra scrittura e mondo di fuori. Se l’aria è velenosa e gli scrittori vanno avanti a cantare, allora è la narrativa che sta soffocando.

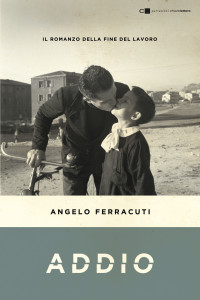

Angelo Ferracuti, Addio. Il romanzo della fine del lavoro, Chiarelettere, Milano 2016, 242pp. 16,60€