Ἄρχε μαθων ἄρχεσθαι – Solone

C’è un aspetto del falso progressismo che attanaglia i sogni del riscatto italiano indiscutibilmente posticcio e manifestamente dannoso: le azioni sulla scuola pubblica. L’ultima novità di questa terribile odissea risale all’approvazione, il 17 Gennaio, dell’Atto n. 384 (Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato), una delle deleghe alla legge 107, la cosiddetta Buona scuola, comparsa sulla Gazzetta Ufficiale ormai il 15 Luglio 2015. Questo intervento chirurgico del governo dimessosi con il Referendum di Dicembre sulla scuola pubblica, giunto oggi alle pericolose battute finali, era stato accolto ai suoi albori come la possibile conclusione di una serie di peripezie tutt’altro che innocue in odor di berlusconismo a partire dalla riforma Gelmini.

Res amissa

Nell’autunno dell’anno appena concluso l’OCSE pubblica i dati di un progetto europeo chiamato Education at Glance volto ad analizzare il sistema educativo di 35 paesi ed è da questo rapporto che emerge chiaramente la situazione disastrosa del sistema scolastico alla vigilia della legge 107 dal momento che i dati si riferiscono al periodo 2008-2013/14, dimostrando come la crisi abbia colpito duramente il settore scolastico. Tre sono i principali problemi evidenziati dall’OCSE: calo di investimenti (ne risente – e lo sa chi ci lavora – la qualità delle celeberrime infrastrutture: bagni rotti, assenza di acqua, problemi di riscaldamento, strutture non in regola, calcinacci volanti, niente spazi per le attività motorie e così via), classe docente troppo anziana e aumento dei Neet, i “Not (engaged) in Education, Employment or Training”, insomma, i nullafacenti (per lo più giovani, compresi tra 15 e 29 anni), che in Italia oscillano tra il 21% circa del 2011, il 25% del 2013 e il 22% delle ultime rilevazioni.

A questo quadro deleterio si era pensato che il governo Renzi fosse in grado di opporre una riforma, se non ben articolata, quantomeno atta a porre le basi per un futuro aggiustamento, eppure non è stato così. Lo dimostra il fallimento della strategia di inserimento dei docenti precari, i problemi di assegnazione dei posti dovuti al “concorsone” primaverile, la dilazione del terzo ciclo di TFA e l’inserimento di una nuova modalità di concorso che decorrerà dal 2020/21 che lascia scoperti, però, i neolaureati dal 2014 al 2019 e complica le cose per i già abilitati. Ma ancor più di questi dati inerenti il corpo docenti, la preoccupazione più grande si deve avere riguardo le direttrici seguite per modificare il percorso scolastico, in particolar modo sul Liceo.

I rami lungo cui questa critica si dipana sono due e ovviamente legati a doppio filo: l’applicazione pratica e la teoria che la sostiene. Non c’è dubbio che manchi, culturalmente parlando, un appoggio di pensiero profondo agli atti dei governi Renzi/Gentiloni, i quali non riescono ad avere una profondità prospettica più valida della retorica progressista alla EXPO con il rischio, sbandierato da tutte le opposizioni, di fare della scuola un’azienda. Si badi però che, sotto questo aspetto, è sempre stata mal posta la critica alla rivalutazione della figura del Preside: l’idea che il corpo docenti stia in mano al vertice della scuola può essere inquietante, certo, ma seguendo la deontologia del perfetto insegnante questo potrebbe essere uno spunto per realizzare al meglio il proprio lavoro, aspetto tutt’altro che scontato e che spesso inficia i risultati disciplinari delle classi. Il vero problema di questa scuola-azienda è un altro, però; ed è ciò che prende corpo dall’idea della “scuola del fare”.

L’impresa della scuola

La “scuola del fare” è un ritornello che si sente nei licei oramai da un po’ di anni; è iniziato in embrione con le tre I berlusconiane (Internet, Inglese, Industria) ed è poi stato gioiosamente corretto dalla retorica del made in Italy positivista tutta renziana. Se gli Istituti Tecnici Industriali (ITI) sono un percorso che fa dell’apprendistato pratico il proprio centro, in questo ragionamento le istituzioni maggiormente penalizzate sono i Licei, in ispecie Classico e Scientifico. C’è da chiedersi infatti, per un’attenta analisi, cosa nasconda questa dicitura fumosa e inconsistente. Questo learning by doing dal sapore montessoriano è la possibilità di applicare se stessi e le proprie conoscenze direttamente al reale, costruita poi attraverso una tensione allo svecchiamento e al salto di passaggi elaborativi. Scuola del fare è un concetto che parte dalla constatazione, in parte corretta, di uno scollamento tra il mondo effettivo e la realtà delle aule. I giovani diplomati usciti da un contesto istituzionale si trovano dinanzi un luogo al di là del solco che separa la teoria dalla pratica.

I buoni presupposti che paiono essere sottesi a queste argomentazioni incontrano però un crollo nel momento in cui vengono inseriti in un contesto teorico-pedagogico ancora più astratto e confusionario. Fin dal lessico (si sa, la lingua è indicatore) questo mito avanguardista che vede nella scuola una fucina, un apprendistato pre-aziendale, intrude i piani direttivi con parole e suggerimenti quali project-based learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing etc. Eccolo, un inglese all’avanguardia, lo stesso che si usa nelle grandi compagnie e multinazionali, per identificare termini italianissimi quali “revisione tra pari”, “ricerche di gruppo” etc. che appaiono ridicoli nel loro tentativo di inseguire un ammodernamento e sbandierarlo attraverso l’applicazione di concetti d’impresa per lo più avulsi al contesto scolastico. È dunque partendo da questi aspetti che notiamo come il temuto indirizzo verso cui la scuola è instradata sia davvero quello dell’azienda e quindi non solo sotto il profilo della figura del preside: fin dal livello lessicale tale direzione è chiara. Ma non solo.

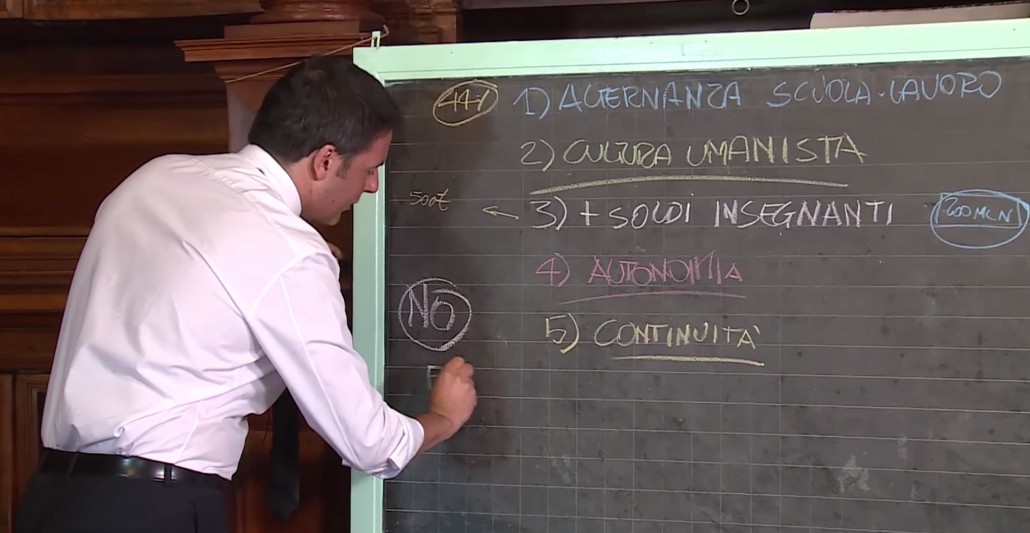

Tra le varie espressioni anglo-pedagogiche, centrale risulta il learning by doing ed è proprio questo aspetto specifico a chiosare perfettamente il discorso sull’aziendalismo scolastico. Il nuovo assetto, infatti, prevede che tale concetto non venga declinato all’interno delle classi, ma fuori, attraverso il capolavoro dell’alternanza scuola-lavoro. La legge 107 prevede, per chi ancora non lo sapesse, che ogni studente compia durante l’arco del triennio 200 ore di tirocinio per i licei e 400 per gli istituti tecnici. Ma dove sta il problema?

Ad ottobre, nell’ambito del progetto del Miur Campioni per l’alternanza, ben 16 aziende coinvolte hanno dato la disponibilità ad accogliere 27mila studenti all’interno di progetti proposti per l’alternanza e approvati dal ministero. Quello che non è chiaro, però, è come essi si declinino nella pratica, affondando le radici concettuali e pratiche in quei termini sopracitati indicanti tutto e niente.

Come si applica questo benedetto learning by doing? Che cosa si fa? Cosa vuol dire?

Nuovi credenti

Christian Raimo su Internazionale ha portato alla luce i difetti di questa progettazione in un articolo-inchiesta sul tema. Nell’aver chiesto a McDonald’s, una delle aziende “campioni”, di spiegare meglio le soft skills (per l’appunto) esposte nel suo programma, l’ente ha risposto: «Ci sarà una parte teorica che sarà dedicata a spiegare come funziona il ristorante, le norme di sicurezza, le principali norme legate alla ristorazione. Dopodiché ci sarà una parte pratica al ristorante dove i ragazzi non verranno impiegati nelle cucine; l’idea è proprio di basare il progetto sulle soft skill, sulla parte di competenze trasversali che possono essere utili indipendentemente da quello che farà il ragazzo nel futuro. Fondamentalmente verranno utilizzati al di qua delle casse, si occuperanno di assistere i clienti in diverse fasi della loro permanenza nel ristorante, […] affiancheranno le hostess che si occupano di gestire le feste di compleanno, e questa potrebbe essere una parte molto adatta per chi fa l’istituto psicopedagogico: far giocare i bambini e assistere i genitori nella loro permanenza nel ristorante».

Le domande che sorgono sono molteplici e tutte corrette: è educativo nella pratica, imparare a lavorare ad una cassa? Sviluppa quelle famigerate competenze (ordine di valutazione delle capacità di un alunno verso cui la scuola tende sempre di più) fare da baby-sitter ai bambini di una festa? Quale valutazione del progetto si sarà in grado di fare? E, soprattutto, per quale motivo uno studente, al quale dovrebbe essere data la possibilità di formare il proprio pensiero in libertà e autonomia sui binari dell’istruzione, debba fare suoi i precetti “filosofici” che stanno dietro un’impresa, senza vagliarne eticità, conformità e correttezza in relazione alle proprie idee?

Cito ancora Raimo: «L’alternanza scuola-lavoro dovrebbe collocarsi in un contesto […] in cui far capire alle persone che anche al lavoro si impara. Il problema è che non si è intervenuti nel mondo del lavoro e adesso si chiede alla scuola di compensare questa mancanza: ma la concezione che il lavoro possa essere un apprendimento non è nemmeno all’orizzonte di questo governo». Senza voler sembrare tragici o esagerati pare evidente che questo tipo di assetto garantisca in maniera costante un afflusso continuativo di giovani volenterosi utilizzati e poi “gettati” dalle aziende, senza il benché minimo ritorno in ambito formativo-educativo, con forse qualche abilità pratica in più, ma molta coscienza in meno, mancando del tutto il proprio obiettivo.

Il rischio infatti è proprio questo: in ogni ora scolastica in cui lo studente spende le proprie forze per un servizio assimilabile a manodopera gratuita, confondendo i concetti di lavoro e volontariato, di servizio e apprendimento, di esperienza professionale e stage, non impara quei caratteri fondamentali del pensiero (matematico, storico, scientifico, letterario e linguistico) che gli permettono di formarsi in qualità di cittadino e di essere umano, di comprendere il proprio tempo e di valutarlo autonomamente. Oltre il danno dunque di assorbire una concezione deformata del lavoro vi è la beffa di non acquisire nemmeno quelle capacità intellettuali atte a rendersene conto. Senza che l’alternanza scuola-lavoro metta il suo zampino, infatti, chi lavora in una scuola si rende conto di come la società contemporanea (sia lode a Bauman) stia già spingendo da un lato in direzioni di appiattimento e superficialità, e contemporaneamente sostituisca i suoi valori (le soft skills e tutto il resto) ai fondamenti educativi: l’80% delle occorrenze della parola “azienda” nei temi dei miei alunni di prima liceo scientifico è utilizzato in un contesto errato, con l’intenzione di indicare qualunque tipo di attività, associazione, gruppo a scopo lavorativo, insomma ciò che azienda propriamente non è; così come l’aggettivo “internazionale” viene utilizzato solo in relazione a parole come “attentato” e “terrorista”.

L’alternanza scuola-lavoro concepita in tal modo tende ad assecondare questa disposizione, facendo dell’esperienza pratica uno sfruttamento di forza lavoro entusiasta di giungere al traguardo dell’occupazione, come gli viene presentata, saltando la parte teorica. Questo atteggiamento di “scorciatoia” nei confronti di ciò che invece il lavoro è (studio, pratica e applicazione, ma soprattutto la fatica dell’esperienza), è già una tendenza sociale che la nuova impostazione scolastica, abbindolando i suoi beneficiari, non vuole contrastare, ma ancor peggio, incoraggia.

Il danno infatti non finisce qui. Di pari passo con il processo di fusione tra aziende e scuola, in questa pericolosa sovrapposizione tra lavoro e apprendimento, osserviamo una progressiva semplificazione dell’iter scolastico. Esempi? Non si valutano più le conoscenze, ma le competenze, con prove di realtà (ossia verifiche “pratiche”); si deve abolire la lezione frontale; bisogna procedere per temi, non per cronologie; si deve perseguire il carattere assoluto di originalità e innovazione in campo di strumenti e idee. Tutto bello e luminoso, certo, se si dovesse trattare di approfondire e allargare concetti già posseduti nei loro fondamenti. Tuttavia, così facendo, si sostituisce alla conoscenza e ad una sua primaria elaborazione, l’approfondimento, il quale, però, non risultando fondato su un terreno solido, decade nel vuoto.

Se piace vincere facile

Per di più, ad affiancare le modalità didattiche, intente a seguire queste magnifiche sorti e progressive, vi sono poi semplificazioni di tipo strutturale, ultima delle quali la novità con cui abbiamo aperto queste osservazioni, i cambiamenti in termini di Esame di Stato apportati dall’atto 384 della legge 107. In nome di una corsa alla pratica che sostenga l’idolo della competitività nazionale nei confronti degli altri colossi economici, perfettamente inserita nell’ottica tecnocratica e progressista che permea una parte della governance europea e non, si deve sacrificare un modello di Liceo unico al mondo. Le variazioni alla cosiddetta “Maturità” parlano chiaro: non più tesina, non più tracce per il tema (composizione di un testo argomentativo di vario carattere in totale libertà), abolizione della terza prova (con conseguente assenza di verifica scritta delle conoscenze in 4 materie), accesso con la media del 6 (non c’è tempo per studiare tutto!). È inutile, in questa sede, ragionare di quanto questi danni risultino gravi, a partire dalla riduzione del tema a tracce a tema argomentativo, ben più difficile e di dubbia risposta da parte degli studenti, continuando con la perdita del ruolo positivo e responsabilizzante di esperienze intellettuali in libertà come la tesina di maturità, senza nemmeno scomodare poi la diatriba attorno alle inutili materie classiche.

Ciò che risulta chiaro è che i due percorsi si compenetrano: il legame che la nuova scuola viene indotta a creare con le imprese soppianta un percorso culturale attuato autonomamente da ogni alunno durante l’arco dei cinque anni in nome di uno sbandierato e idolatrato “aggancio pratico” alla realtà (si noti anche, come altro aspetto di questa tendenza, il test eseguito dal Miur su 100 classi di quest’anno nel tentativo di verificare la fattibilità di un Liceo quadriennale allo scopo di terminare gli studi con un anno di anticipo, in modo da risultare ancor più “competitivi” a livello europeo).

Abbiamo bisogno di una scuola che faccia fronte alla rapidità della Storia e che invece si attarda ancora nonostante i suoi sforzi di apparire all’avanguardia, una scuola che insegni cosa è un’azienda e cosa non lo è, che insegni le infinite possibilità di un aggettivo come “internazionale”, che, insomma, educhi dei cittadini consapevoli e delle menti critiche e libere. La vera scuola non deve sottomettere a nessun ente intrusivo, a nessuna “filosofia d’impresa” i propri valori culturali e sociali, il suo clima brulicante di idee e di fervore. Per fare ciò ha bisogno di insegnanti preparati e necessita di non perdere ore in maniera improduttiva. Con questo non si sta sostenendo un immobilismo strutturale all’interno di questa tematica, i cambiamenti sono da portare avanti, conservando anche determinati presupposti teorici già in vigore, ma ricalibrando nettamente la direzione e le modalità attraverso cui attuarli.

Il pericolo è quello duplice di un’induzione forzata di modalità e linee aziendali conosciute attraverso la pratica e non vagliate da una visione completa della realtà, non scelte liberamente, ma presentate acriticamente come la migliore delle alternative, senza tener ovviamente conto delle volontà che il singolo potrebbe esprimere alla fine di un percorso di crescita. Inoltre, secondo tale meccanismo, è proprio a questo percorso che viene tolto spazio e tempo sotto la falsa insegna (accettata, ovviamente, dalla ingenua facilità con cui gli adolescenti approcciano la vita) di una competitività ottenuta attraverso il risparmio del tempo, l’eliminazione di discipline ritenute inutili e l’ammorbidimento delle barriere che, abbandonando ogni tipo di selettività efficiente nelle prove, non insegnano più il valore dell’impegno, del rispetto delle scadenze e del lavorio intento al progetto, intento al futuro.

In un momento storico come il nostro infatti, tutto presente minuto per minuto, un perenne hic et nunc, non saper scommettere in modo intelligente sulla scuola vuol dire condannare il futuro, singolare e collettivo; slegare i fili che legano gli individui al loro contesto culturale pregresso e che ne predispongono quello successivo; eliminare ogni spirito critico e ogni tipo di edificazione a venire. Ma più di tutto significa creare individui sempre meno in grado di fronteggiarlo questo futuro invadente, questo aggettivo “internazionale” usato malamente, ma sentito e vivo.

Beate le soft skills.