Alessandro Leogrande, il suo interesse per i Balcani è cosa nota, ha scritto spesso di Sarajevo e altrettanto spesso si è interessato alle letterature di quei luoghi – ricordo la presentazione di Gazmend Kapplani e del suo Breve diario di frontiera, l’anno scorso al Festival di Mantova. Ora, ecco il punto: i Balcani, grandi protagonisti della storia del Novecento, rimangono oggi solamente un territorio di transito irrisolto nelle sue istanze più profonde?

Dei Balcani ho scritto molto, è vero – avevo fatto anche un ebook dal titolo Adriatico che era una raccolta di reportage sull’Adriatico orientale ponendo proprio questo interrogativo, poiché quei territori negli anni ’90 sono stati l’epicentro non solo dei fenomeni legati agli stati balcanici in sé – l’esplosione della Jugoslavia, dell’Albania e via così – ma in qualche modo sono stati l’area del mondo al centro della nostra riflessione geopolitica e al centro della riflessione morale della politica. Noi possiamo dire che tutta una serie di riflessioni sull’intervento umanitario, sul post comunismo, sull’esportazione della democrazia, sul ruolo della comunità internazionale rispetto ai conflitti interetnici, insomma, tutte cose che ritorneranno su altra scala dopo l’11 Settembre hanno la loro elaborazione lì. I Balcani quindi non aprono solo il Novecento, ma per certi versi anche il ventunesimo secolo.

Ma cosa è cambiato?

C’è stata una trasformazione enorme soprattutto a partire dagli ultimi 25 anni. Sia chiaro, questa trasformazione va letta nell’amalgamarsi di elementi di cambiamento e non, di cose che rimangono incistate, altre obliate o trasformate. Però il primo dato evidente da sottolineare è che, se parliamo dei Balcani occidentali, parliamo di stati che ormai o sono già entrati nell’Unione Europea o hanno almeno lo status di candidato. È chiara perciò la differenza rispetto alla loro dimensione negli anni ’90. Le trasformazioni poi sono spesso veicolate dai giovani e il fatto che i giovani d’oggi siano nati oramai dopo specifici eventi è una effettiva liberazione sociale. Il terzo elemento che mi viene da dire è che, in alcuni paesi come l’Albania e la Bosnia i dati della crisi economica sono evidenti, quindi se è vero che c’è una trasformazione anche urbanistica, è anche vero però che esiste una grande crisi, sociale ed economica che impedisce in certa parte questo dinamismo.

In quale paese è più evidente questa crisi?

Certamente in Bosnia è evidente che il sistema di equilibrio tra le tre entità – serba, croata e bosniaca – sia di fatto bloccato all’interno dei reciproci nazionalismi e che qui gli elementi di superamento di questo gioco contrapposto, così come i punti di osmosi tra le parti, siano ben pochi. È vero che c’è un equilibrio che evita lo scoppio di una nuova guerra civile, ma è lo stesso equilibro che tiene fermi gli steccati. Questo è evidente.

Dall’altro lato dell’Adriatico invece, qui, quale sorte ha il sud Italia? È oramai un bacino per populismi?

Io, da pugliese, credo che il sud sia semplicemente non contemplato dalle politiche nazionali. Due sono stati i grandi fenomeni di dimenticanza del sud: il primo è la fine del meridionalismo storico – anche perché il professionismo del mezzogiorno è terminato proprio insieme all’omonima cassa e alla prima repubblica. Il problema è che è finito anche il meridionalismo come scuola di pensiero autocritico, antiautoritario, una sorta di componente essenziale della sinistra italiana. Al secondo posto c’è un oggettivo vuoto, un’oggettiva assenza del sud dalla programmazione politica di lungo periodo. Certo, alcune cose vengono fatte, ma il punto è che se un lettore sfoglia Avanti, l’ultimo libro di Renzi, si rende conto che su 240 pagine, la parola “Sud” viene citata cinque o sei volte e mai in relazione a un’idea solida. Quindi è certo che se il segretario del principale partito di centrosinistra non contempla il sud come realtà, da qualche parte debba comunque giungere una risposta ed è chiaro che questa affondi nel rancore della popolazione, in un diverso desiderio di rappresentanza e rappresentazione – e non parlo solo della destra partitica, ma anche dei fenomeni neoborbonici, del successo di libri come quelli di Pino Aprile.

Ma il sud non viene raccontato?

Io credo sia saltato il dialogo tra intellettuali e politica, poi è anche vero che questi sono stati anni di grandi libri e di grandi film sul sud, non solo Gomorra. Esiste una leva di registi meridionali trenta-quarantenni che sta facendo effettivamente la storia del cinema italiano di oggi, ma un tempo questa cosa aveva un’interlocuzione con la politica che ora non c’è assolutamente più.

Spostiamoci ancora più a Sud. Il suo ultimo libro, La frontiera (Feltrinelli 2015) tratta principalmente dell’Eritrea. Sappiamo che gli africani provenienti dal centro del continente sono vessati da quelli mediterranei, che esiste un razzismo interno all’Africa, le cui conseguenze abbiamo visto (o forse, meglio dire, non visto) coi risultati del decreto Minniti. Tra i tanti paesi subsahariani cosa accade oggi in Eritrea?

Spostiamoci ancora più a Sud. Il suo ultimo libro, La frontiera (Feltrinelli 2015) tratta principalmente dell’Eritrea. Sappiamo che gli africani provenienti dal centro del continente sono vessati da quelli mediterranei, che esiste un razzismo interno all’Africa, le cui conseguenze abbiamo visto (o forse, meglio dire, non visto) coi risultati del decreto Minniti. Tra i tanti paesi subsahariani cosa accade oggi in Eritrea?

Io penso che alla base di tutta la vicenda dell’incomprensione dell’Eritrea e delle vicende che riguardano il suo popolo – che costituisce una quota consistente dei numeri di Mare Nostrum – ci sia un duplice processo di rimozione da parte dell’Italia, riguardo al passato coloniale e riguardo alla dittatura che è scaturita dopo l’abbandono del paese. Questa rimozione contribuisce vivamente alla de-politicizzazione dello sguardo sull’esodo, da cui deriva anche una de-umanizzazione, perché è non capendo che si possono tranquillamente dire cose come “rimandiamoli a casa loro” e altre stupidaggini. Esiste quindi una relazione fra l’assenza di percezione della realtà e le castronerie, e non solo per il caso eritreo, ma per tutta l’Africa. Se noi avessimo la cognizione dell’Eritrea come l’abbiamo avuta per il Cile di Pinochet, nessuno si sognerebbe di dire a cuor leggero “rimandiamoli indietro”, paradossalmente questo si dice proprio perché non si sa niente. Ecco la rimozione.

Lei ha lavorato molto a Lampedusa. È cambiato qualcosa sull’isola dal disastro dell’ottobre 2013 ad oggi?

Quando sono stato sull’isola ho sempre avuto la percezione che ci fossero due o tre Lampeduse che fossero una riproduzione fedele del paese Italia. Capiamoci: ho sempre trovato la descrizione di Lampedusa come città dell’accoglienza efficace, ma molto retorica. Perché c’è sicuramente una Lampedusa dell’accoglienza, quella di Giusi Nicolini, quella dei pescatori che hanno salvato i sopravvissuti del tre ottobre. Ma c’è anche una Lampedusa di sindaci che giravano con la mazza da baseball, che sostenevano la necessità di chiudere i centri – parlo sia per la sindaca leghista, che per quello dell’Italia dei Valori non molto distanti poi dall’attuale. La particolarità è che una così piccola isola riproduce esattamente i dibattiti della nazione, gli stessi meccanismi e credo sia più giusto leggere l’isola attraverso questo aspetto.

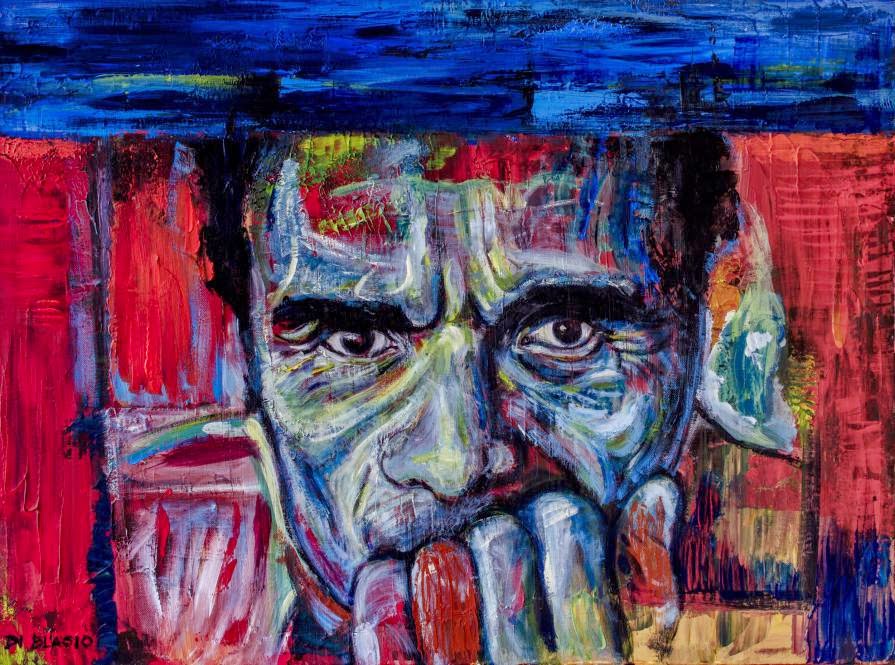

Personalmente ho spesso lamentato il livello medio di scarsa interazione fra la classe “intellettuale/culturale” e la politica, la mancanza di incisività e – a tratti – un po’ di pusillanimità. Lei, che si è spesso occupato del Pasolini sociale, prima ancora che dell’uomo di lettere, pensa che ci sia bisogno di un Pasolini oggi?

Pasolini va compreso nella sua complessità. Contestava il genocidio culturale, ma per certi versi è stato il primo intellettuale-spettacolo; era la persona che ha scritto le Lettere Luterane, ma è stato il primo a fare parte della Nazionale Cantanti; ha fatto canzoni per Modugno o film in cui era anche attore. Voglio dire con questo che Pasolini ha saputo calarsi agilmente dentro a quegli stessi meccanismi sociali che criticava – ovviamente secondo i propri scopi. Ma se non capiamo questo lo riduciamo a un santino. Fermo restando la sua personale eccezionalità, Pasolini era sicuramente il prodotto di una cultura – che lui sapeva rovesciare come un calzino – molto meno democratizzata di questa, in cui esisteva la figura dell’intellettuale vate, cosa che lui ha sostanzialmente perseguito – quella stessa cultura che in Francia produceva figure totemiche come Sartre o Camus. Ora, io credo che da un lato sia completamente cambiato il rapporto tra politica impegno e letteratura tale da vedere necessità di figure del genere, e in secondo luogo che ci sia stata una democratizzazione del discorso culturale, reso più pericentrico e senza più spazio per un vate. La polifonia poi non è un male, ma ha il rischio, certo, di sembrare confusione. Ciononostante oggi, figure che siano in grado di dire delle cose dissonanti, lucide – anche quando non hanno ragione –, ci sono. Pensi a Giorgio Agamben, Goffredo Fofi, Guido Ceronetti; posso non essere d’accordo con alcuni, ma il valore del loro pensiero è reale. Probabilmente non hanno lo stesso effetto dirompente di Pasolini, ma hanno molte pagine simili a lui, alcune anche più lucide.

Eppure, oltrepassando il fenomeno del vate, è indubbio che assistiamo ad una comunicazione col corpo sociale nemmeno lontanamente paragonabile al passato – in senso deteriore.

Il problema infatti non è la presenza, ma la comunicazione. Se il Corriere preferisce far scrivere Gramellini piuttosto che un giornalista alla Pasolini è un problema di trasformazione del sistema. Il gramellismo dei giornali, che poi fa il paio col renzismo della politica, è una forma meno problematizzante del discorso. Quello che manca in larga parte è che Pasolini sapeva essere non solo controcorrente, idiosincratico rispetto a dei gioghi di pensiero precostituiti e farlo con grande libertà; sapeva anche essere schietto e diretto. Questo aspetto prorompe nelle recensioni, ad esempio. Pasolini fa una recensione durissima della Storia di Elsa Morante, che era la sua migliore amica insieme a Laura Betti, il cui libro è effettivamente un romanzo epocale e costituisce uno tra i più grandi successi letterari degli anni ‘70. Quella di Pasolini è l’analisi spietata del libro di un’amica. Ecco, oggi mi chiedo quanto sia possibile una cosa del genere nel mondo culturale. Mi sembra tutto un po’ troppo pervaso dal perbenismo, che crea uno stato di cortesia piuttosto ipocrita, riducendo l’atto di stroncatura, qualora si verifichi, a spari sulla croce rossa – il che francamente lo trovo anche inutile. Ecco, rispetto a questo stato di ipocrita progressismo di fondo, che poi in realtà non ha rinnovato per nulla i giornali, manca certamente un uomo che sbatta i piedi.

A proposito dei giornali, in un momento in cui l’informazione è così futurizzata da trasformare la notizia da “racconto di un fatto” a “previsione di un accadimento” – penso al colossale fallimento dei cartacei nei confronti della Brexit -, quale ipoteca grava sul futuro della carta? Insomma, in un momento in cui la notizia si sposta sul piano del live fino a superarlo, si perde ogni tipo di narrazione e le pratiche giornalistiche più comuni, come il reportage, rischiano di essere travolte da questo meccanismo mediale. Quale futuro dunque per il giornale, come mezzo di narrazione del tempo collettivo?

Penso che le trasformazioni in atto comunque non impediscano l’esistenza di oasi. Il punto è che queste oasi trovino un motivo di esistenza forte. È vero che il giornalismo sta andando in quella direzione, ma c’è anche un desiderio diffuso, tra i giornalisti e i lettori forti, di vedere giornali che oggi puntino su opinioni solide, approfondimenti, reportage e interviste, long form, che darebbero senso all’esistenza di un cartaceo indipendentemente dal flusso mediatico in cui siamo immersi. Il punto poi è anche il fatto che essere immersi in questo flusso non nega la possibilità di forme differenti e più specifiche; come la musica d’ambiente non nega l’esistenza della lirica o dell’opera, che ha un suo pubblico e una riflessione sul come esistere oggi.

Ma tutto ciò non rischia di diventare una nicchia?

Quando George Orwell ha scritto Omaggio alla Catalogna ha avuto trecento lettori. Calvino è un autore che ha venduto tremila libri all’anno, il punto, però, è che li vende ancora oggi. Quello che voglio dire è che spesso noi rimpiangiamo un bel tempo antico che, ai fatti, non è mai esistito, perché la società era prescolarizzata e pre università di massa in cui il pubblico era comunque considerabile – attraverso i numeri – di nicchia. Feltrinelli negli anni ‘70 faceva venti libri all’anno! Il problema è che a questi dati è subentrata la società massificata, che è un arcipelago complicato di isole più o meno grandi. Io credo che il punto in questo frangente non sia una dimensione di maggioranza o minoranza, ma che un’isola non tanto piccola – anche se non è e non potrà essere la maggioranza – abbia da sola la ragion sufficiente per esistere. La sfida è come migliorarla. È inevitabile una riduzione del numero delle copie vendute dei giornali cartacei, ma sono convinto che lo zoccolo duro terrà nel momento in cui i giornali si calibreranno attorno a nuove fisionomie di controtendenza. Non sarebbe qualcosa di nuovo, ma certo di ben definito che, credo, interesserà comunque un numero consistente di lettori, dal momento che non ritengo i lettori di giornali una minoranza poi così ridotta. Ciononostante credo che fosse anche l’ultimo sulla terra e ridotto a cinque lettori, un giornale dovrebbe esistere, perché è l’unico modo per tenere aperta una finestra sulle complessità del mondo. Poi sia chiaro che per me un prodotto che ha cinque lettori ha delle debolezze strutturali da affrontare, ma non è questo il punto; quello che voglio dire è che non possiamo eliminare la possibilità di leggere il grande tessuto della realtà perché una fantomatica maggioranza non vuole farlo.

Alessandro Leogrande è stato vicedirettore del mensile Lo straniero. Collabora con quotidiani e riviste e conduce trasmissioni per Radiotre. Per L’ancora del Mediterraneo ha pubblicato: Un mare nascosto (2000), Le male vite. Storie di contrabbando e di multinazionali (2003; ripubblicato da Fandango nel 2010), Nel paese dei viceré. L’Italia tra pace e guerra (2006). Nel 2008 esce per Strade Blu Mondadori Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud (Premio Napoli-Libro dell’anno, Premio Sandro Onofri, Premio Omegna, Premio Biblioteche di Roma), e poi Il naufragio. Morte nel Mediterraneo edito Feltrinelli, con cui ha vinto il Premio Ryszard Kapuściński e il Premio Paolo Volponi. Il suo ultimo libro è La frontiera (Feltrinelli 2015). Per minimum fax ha curato l’antologia di racconti sul calcio Ogni maledetta domenica (2010).