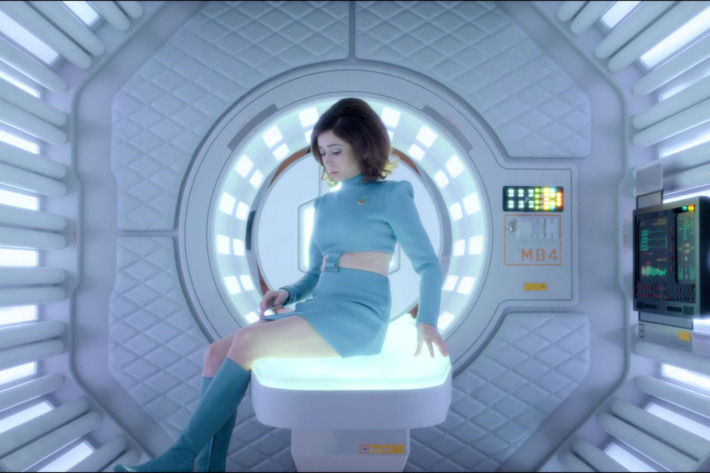

L’ultima e attesa stagione di Black Mirror, nella consueta formula dei sei episodi irrelati tematicamente, solleva più di una perplessità – complici, indubbiamente, le alte aspettative create dalle precedenti stagioni. Anche questa volta viene proposta la formula consolidata, e largamente apprezzata, delle aberrazioni futuristiche alle quali verrebbe esposta un’umanità sotto lo scacco imperante della tecnologia: l’impressione, però, è che l’inquietudine del grottesco e dell’assurdo ceda il passo a una prevedibilità di variazioni sul registro del thriller distopico che riduce lo shock alla tensione di un congegno narrativo ben orchestrato. Con questo non si intende che le storie raccontate si adagino su un déjà-vu di situazioni note, anzi un punto di forza della serie continua ad essere l’invenzione drammatica di personaggi e ambientazioni. Per quanto infatti si possano notare echi e richiami con alcuni episodi delle precedenti stagioni, le somiglianze riguardano più il setting complessivo della costruzione narrativa che il contenuto proprio della storia. A tal proposito la scelta di affidare la direzione degli episodi a regie diverse (Toby Haynes per USS Callister; Jodie Foster per Arkangel; John Illcoat per Crocodile; Tim Van Patten per Hang the DJ; David Slave per Metalhead; Colm McCarthy per Black Museum) rende ogni storia non solo stilisticamente originale ma anche “completa” e distante dalle altre: ciascun episodio è un “figlio unico” seppur inanellato nel filo comune del futuro nero che riluce in lontananza. Ciò permette alla serie di attraversare con duttilità generi diversi, senza perdere la propria coerenza interna; si veda la distanza tra Arkangel, più vicino nei toni al family drama, e, ad esempio, Crocodile che compendia nel ritmo e nella suspense – in maniera per altro ben riuscita – elementi del thriller e del noir. Una debolezza clamorosa della serie proviene invece dall’irrigidimento del format su una tesi già chiara in partenza e che non necessita di una vera dimostrazione, ma che si conferma e autoassolve nello svolgimento della storia: la perversione dei mezzi tecnologici, da strumenti di sostegno alle attività umane a nuova, pericolosa, schiavitù.

Nel peggiore dei casi il rapporto Soggetto-Oggetto, nelle figure di uomo-tecnologia, risulta invertito, esprimendo in massima sintesi l’alienazione del mondo rappresentato: è il caso di Metalhead, l’unico degli episodi che rinuncia a un vero dispiegamento narrativo presentando una storia in medias res dalla quale è impossibile risalire alla genealogia. In questo frammento di futuro il mondo è invaso da mostruosi robot quadrupedi che diventano i principali aguzzini del genere umano, ma non è dato sapere da chi sono stati concepiti, perché uccidono, e se è in corso, come sembrerebbe, una lotta per il dominio del territorio. La scelta in bianco e nero della pellicola sembra particolarmente congeniale anche al manicheismo di buoni/cattivi e se qualche dubbio sulla natura dei protagonisti rimane fino alla fine, il pathos dell’ultima scena scioglie qualsiasi ombra a riguardo.

Lo schema proposto è dunque fin troppo simmetrico: l’evoluzione tecnologica come Altro in apparenza- quasi sempre – buono, ma in realtà ostile, teoria che viene confermata ad ogni epilogo. La presenza di un Sistema manipolatorio che complotta contro le vite dei personaggi è una costante che torna in tutte le storie, ma non osserviamo quasi mai lo svolgimento dalla soggettiva psicologica dei protagonisti; invece le energie migliori del racconto volgono in direzione della soluzione brillante che porta allo scioglimento finale: si veda in particolar modo la rivincita dell’équipe spaziale in USS Callister, la rivolta “anarchica” degli amanti in Hang the Dj, la sadica vendetta finale di Black museum. Istintivamente lo spettatore sa da che parte stare, e lo sa da subito, il che toglie terreno a una riflessione ulteriore e più articolata sulla liceità di quanto viene messo in campo. Infatti, come non trovare spregevole uno scienziato che riesce a ingabbiare la coscienza strappandola alla morte (Black museum), o non intuire che l’ossessione paranoica di una madre avrà esisti disastrosi sul rapporto con la figlia (Arkangel), o ancora non deprecare il delirio di onnipotenza di chi riesce a trovare riscatto solo in una realtà virtuale creata ad hoc per se stesso (USS Callister)? Insomma, quello che inizia come un sorriso si trasforma puntualmente in un ghigno – immagine che ricorda molto l’altra dei cartelloni pubblicitari con cui Netflix promuove la serie, nella quale da un vetro rotto spunta un sorriso bizzarro e paradossale. La polarizzazione bene/male non lascia margine all’ambiguità che può esistere solo nella sospensione di giudizio grazie all’inatteso che irrompe nella concatenazione narrativa, ed è proprio questa epoché finale che più manca all’ultima stagione di Black Mirror, soprattutto se confrontata con la precedente. Si prendano come esempi San Junipero e Shut up and dance, tra gli episodi più ambigui – e più riusciti – della terza stagione. La forza di questi due racconti non consiste tanto nella trovata della storia – o per lo meno, non è attribuibile solo a quest’ultima – quanto alle domande che solleva e alle quali non risponde. Se la felicità eterna in cui vivono i protagonisti di San Junipero a prima vista appare come un sogno, nonché il meritato riscatto di una vita infelice, la realizzazione del “godimento illimitato” – prendendo in prestito la riflessione di Lacan- è quanto di più lontano dalla presa di coscienza del Reale, che si pone solo con la morte come angoscia del nulla. In altre parole, togliere alla morte qualsiasi dimensione metafisica (“heaven is a place on Earth”, recita la colonna sonora), inserire l’esistenza in una circolarità che elimina il concetto di fine, è una conquista per l’umanità o è un’ulteriore manipolazione che ci allontana dall’umano? Va notato che una situazione simile, di non-morte, si ritrova anche in Black museum ma il centro della storia viene spostata tutta verso la punizione del criminale. Se è difficile rispondere agli interrogativi di San Junipero, risulta altrettanto spiazzante per il senso critico comune la parabola del protagonista di Shut up and dance, vittima e “mostro”, verso il quale è impossibile in prima istanza non empatizzare. Ed è proprio l’empatia che ci immette, come spettatori, nel cuore di una contraddizione su chi sia vittima di chi in un mondo in cui chiunque può arrogarsi il diritto di giudicare, creando crimini ancora più mostruosi di quelli che si vorrebbe punire.

In sintesi, in quest’ultima stagione di Black Mirror gli autori hanno raffinato i loro mezzi per quanto riguarda la funzionalità del plot e la sceneggiatura ma il risultato pare essere un brillante esercizio di stile a tema, in cui si perde un elemento essenziale: quello dell’ambivalenza della tecnologia e, di conseguenza, del futuro che ci attende.