[Prosegue il lungo saggio di Roberto Batisti alla scoperta delle relazioni tra poesia italiana contemporanea e racconto bellico; qua la prima parte]

3. Un mondo illuminato dagli ordigni: pancronia della guerra in Massimo Bocchiola. Rimane il fatto che le problematiche sollevate a modo suo da Teti sono del massimo interesse, e vale la pena indagare come altri poeti italiani, stilisticamente assai remoti, abbiano affrontato in anni recenti il difficile nodo fra dramma storico e dolore individuale, partendo da altre guerre e altri fosfori, quelli del pavese Massimo Bocchiola. Benemerito traduttore di autori anglofoni da Pynchon a Hornby e docente di traduzione all’Università di Pavia, forse meno nota ma non meno significativa è la sua attività di poeta. Basti ricordare che la sua prima raccolta, Al ballo della clinica (Milano, Marcos y Marcos, 1998), fu salutata da Giorgio Manacorda come uno dei soli cinque esordi poetici del decennio 1994-2004 che rivelasse un autore con «qualche probabilità, non dico di restare in eterno, ma almeno di seguitare a pubblicare a un buon livello»[1]. La successiva produzione poetica di Bocchiola sembra confermare gli auspici del critico.

In Mortalissima parte (Parma, Guanda, 2007), un libro davvero «pieno di Ares» – come per Aristofane (Rane, v. 1021) gli eschilei Sette a Tebe – Bocchiola ha affrontato l’impegnativo tema del conflitto armato spaziando per campi e trincee insanguinati di tutti i luoghi e le epoche, con particolare e partecipata attenzione al fronte italiano della Grande Guerra (dove la Storia s’incrocia coi ricordi familiari dell’autore). La scrittura di Bocchiola è tutto il contrario dell’ingenuità o della retorica; è, anzitutto, coltissima, e innervata da una fitta trama di rimandi intertestuali: a classici italiani e stranieri, poeti contemporanei, ma anche storici antichi e bizantini [2]. In secondo luogo, per realizzare i suoi testi Bocchiola ricorre di preferenza – come sottolinea Valerio Magrelli in risvolto di copertina – a tecniche di collage e cut up, in cui i materiali di partenza sono sottoposti a un accorto gioco di montaggio.

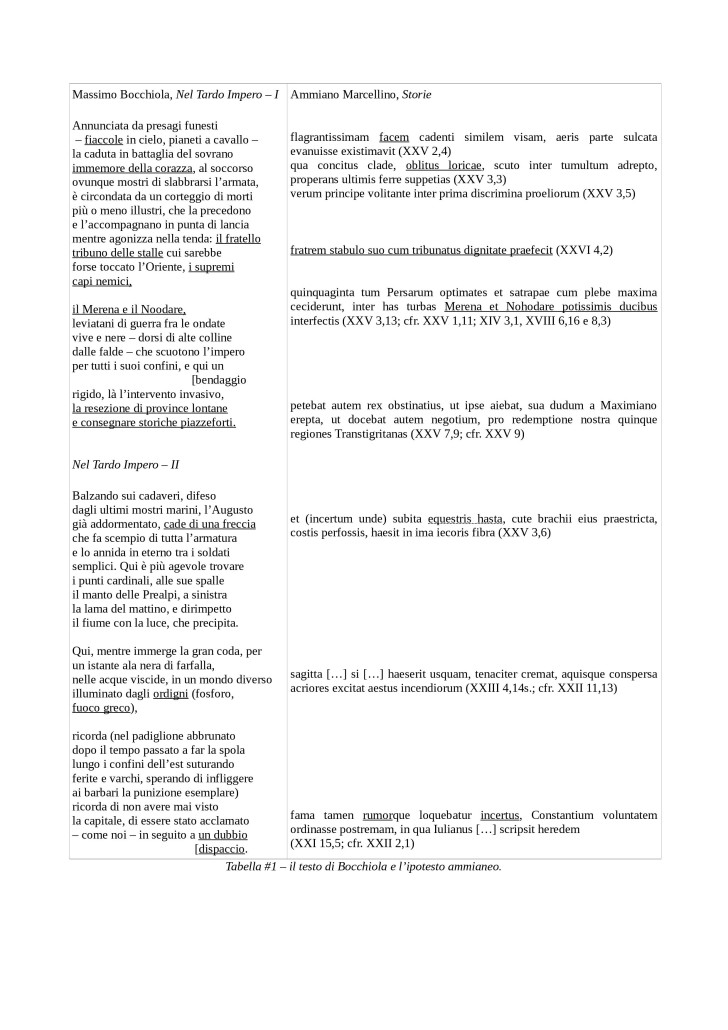

Si prendano due testi fra i più notevoli e articolati della raccolta – o meglio, un solo testo, spezzato in due sequenze non consecutive – in cui l’autore ripercorre la sciagurata fine della campagna persiana dell’imperatore Giuliano nel 363 d.C. Queste poesie sono fittamente intessute, come è facile dimostrare e come l’autore stesso segnala, di reminiscenze da Ammiano Marcellino, in particolare dal libro XXV delle Storie, quest’opera che «come un cattivo sogno […] opprimente per la mancanza d’un contrappeso» raffigura a tinte fosche e straniate «la situazione difensiva e quasi senza speranza in cui si dibatte la civiltà antica» [3] Le consonanze con la situazione odierna – compresa la collocazione geografica dei combattimenti – sono fin troppo ovvie, anche se all’autore preme sottolineare che si tratta di «immagini concepite prima degli avvenimenti di cronaca, che non suggeriscono alcun valore profetico, semmai la costanza assertiva del male» [4]. Comunque sia, proprio da un raffronto diretto fra il dettato ammianeo e le poesie di Mortalissima parte (si veda la tabella #1) è utile partire per dare un saggio della tecnica compositiva adottata – qui e altrove – da Bocchiola.

Come si può vedere, alcuni dei richiami alla fonte latina sono puntuali, fino alla resa letterale, e anche sintatticamente fedele, di oblitus loricae (dettaglio che peraltro illumina bene l’ethos dell’imperatore, instancabile e ascetico combattente che nell’abnegazione giunge a trascurare la propria personale sicurezza), altri più generici. Resta qualche licenza e imprecisione, com’è giusto in poesia (e comunque non ai livelli di fraintendimento genialmente madornale con cui Pound, ad esempio, ‘traduceva’ il suo ipotesto properziano in Hommage to Sextus Propertius):

Giuliano non fu trafitto da una freccia, ma dalla lancia d’un cavaliere (da una spada invece secondo Zosimo, Storia nuova, III 29,1); la menzione del fratello / tribuno delle stalle è abbastanza ambigua (si tratterà di Valente, insignito dal fratello Valentiniano I della dignità di tribunus stabuli e più tardi imperatore in Oriente, che in precedenza aveva partecipato alla campagna di Giuliano) [5]; negli ultimi versi, gli eventi relativi all’ascesa al trono dell’Apostata sono sintetizzati in modo un po’ approssimativo [6]. Quanto agli ordigni (fosforo, / fuoco greco), Ammiano effettivamente si dilunga nella descrizione delle macchine da guerra adoperate da entrambe le parti, fra le quali vi erano certi dardi incendiari che – come il fosforo bianco usato dagli americani a Falluja – bruciano d’un fuoco tenace che non può essere spento con l’acqua [7]. Ma lo storico non spiega quale fosse la sostanza incendiaria adoperata: forse la nafta menzionata in XXIII 6,16, con ogni probabilità non il fosforo, che sarà allora da intendere piuttosto come allusione alle armi chimiche di oggi [8].

Poco importa, appunto perché Bocchiola non sta scrivendo un trattato di storia romana [9]. Quel che invece interessa è osservare la finezza con cui il poeta sa mettere le citazioni, più o meno precise, al servizio della sua arte compositiva. Se è vero che di collage si tratta, c’è anche molta perizia nel non far sentire le linee di sutura: la sintassi è complessa ma non frammentata, e le immagini trapassano gradatamente le une nelle altre, senza creare uno sfoggio gratuito d’enciclopedismo né un’ostentazione del caos. La prima sezione consta di un unico lunghissimo periodo, la seconda di soli tre, comunque tutti assai articolati, non solo per la sintassi prevalentemente ipotattica ma anche per i diversi incisi (si noti l’abbondanza di parentesi e trattini), le apposizioni, i numerosi complementi circostanziali. La sovrapposizione dei piani storici, a sua volta, non è pedantesca, ma serve, qui come più in generale nella raccolta, a fare scattare isomorfismi illuminanti, per cui la pianura mesopotamica trasfigura sotto i nostri occhi in quella lombarda [10], e il fuoco greco degli antichi nel fosforo bianco usato nel recente conflitto iracheno. Non a caso nella seconda sezione, dove la pronuncia si fa più lirica, si dirada anche la trama delle allusioni dotte, e ci ritroviamo immersi in un’atmosfera quasi di visione allucinata prima che l’inquadratura, negli ultimi versi, torni a fissarsi su Giuliano morente nella tenda. Ma resta il graffio di quell’incidentale come noi a ricordare che non c’è vera distanza fra la vita dello sfortunato restauratore del paganesimo e quella del lettore, se gli eventi piccoli o grandi che la determinano sono contrassegnati, in ultima analisi, dalla stessa imperscrutabile gratuità: fabula de te agitur.

Anche la tecnica del name-dropping, tipico e più immediato segnale di una scrittura erudita, appare contenuta (non è da tutti adoperarla in quella maniera sensuale, festosamente sfrenata tipica di Angelo Maria Ripellino); proprio per questo spiccano però quel Merena e quel Noodare (il generalissimo e il capo della cavalleria persiana, rispettivamente), squisiti nomi-glossa che si levano al di sopra del lessico medio di questi testi così come i due fieri comandanti al di sopra della massa anonima delle truppe. Ancora più preziosa dei nomi stessi è peraltro l’apposizione leviatani di guerra, che li fa svettare in una pittura fosca e icastica destinata a restar impressa (i due, infatti, ritorneranno più avanti nel libro di Bocchiola, come sarà osservato a tempo debito); e d’altronde è curioso come in entrambe le sezioni della poesia serpeggi (è il caso di dirlo) il campo metaforico del capo d’armate come mostro marino, immane cetaceo – forse perché la guerra è un nero e procelloso oceano.

L’altra metafora ricorrente è l’impresa bellica come intervento chirurgico, l’impero in preda alla decadenza come corpo malato [11]. In anni in cui tanto si parla di “poesia del corpo”, tale immagine (similmente all’altro transfert metaforico CORPO = SCRITTURA, ricordato sopra) non parrebbe nulla d’eccezionale. Ma Bocchiola parte da quella che può essere una metafora banale e ne ricava un fraseggio che coniuga, spietatamente, la levità con la tragica durezza; questa chirurgizzazione dei gesti guerreschi, questi verbi soavi e micidiali nel disbrigare gli eventi (come la freccia fatale che annida, quasi maternamente, l’imperatore trafitto nella mucchia ingloriosa dei caduti), danno l’idea di uno scontro immane ma osservato da lontano con malinconico distacco, un agitarsi di furibonde e sanguinarie marionette, tanto più tragico quanto più futile. Così, il lato sanguinoso e fatale della Storia viene messo in scena, in modi lontani dalla retorica ma senza annacquarne il dramma in un gioco autocompiaciuto.

Come l’erudizione è stata masticata e rifusa senza sforzo nei versi, così avviene anche per la metrica. Il poeta fa uso d’endecasillabi a volte regolari, a volte franti e ricomposti («non ostentati», secondo Manacorda) [12], relativamente avari di figure di suono come si addice alla scabra materia, comunque mai ritagliati gratuitamente; sono versi a tutti gli effetti, con una presa salda sulla materia linguistica e una studiata musicalità, non semplici a capo. Bocchiola indovina, insomma, un giusto dosaggio d’asprezza e scorrevolezza funzionale alla resa espressiva e non all’esibizione d’una poetica preconcetta. Per dirla con Marco Merlin, «l’arte di Bocchiola è tutta in questa dissimulazione, in una naturalezza che è anche disciplina acquisita, […] apparente semplicità di una voce poetica raffinata» [13] – dove da sottolineare è proprio, a mio avviso, l’aggettivo apparente.