[Termina il lungo saggio di Roberto Batisti alla scoperta delle relazioni tra poesia italiana contemporanea e racconto bellico; qua la prima parte, qui la seconda, qui la terza. L’intero saggio è scaricabile in PDF]

6. Il delirio del fosforo bianco: strategie ipotattiche e paratattiche a confronto.

Questa linearità paratattica, che vige a livello del verso o comunque del sintagma minimo, si ritrova a livello macrostrutturale. Nell’assemblare il suo poema epico sotto mentite spoglie, Rivali lavora soprattutto per giustapposizione: i casi storici da lui spigolati negli annali della crudeltà umana sfilano uno dopo l’altro, ciascuno definitivo e totalizzante, ma al tempo stesso specchio e figura di tutti gli altri. È dalla giustapposizione di questi che ne emergono le sostanziali somiglianze, e dunque il ciclico ripetersi dei destini attraverso i secoli. Non a caso la Caduta è un libro diviso in sezioni ciascuna delle quali esaurisce un determinato quadro storico (o semi-mitico: Atlantide, Eldorado).

Mortalissima parte, come già detto, ha una struttura più complessa, in cui le vicende di luoghi ed epoche lontane non abitano sezioni separate, ma interagiscono continuamente fra loro in un fitto intarsio, ora come lampi e dissolvenze che all’interno di una stessa poesia fanno repentinamente slittare uno scenario sull’altro (come negli esempi analizzati sopra), ora richiamandosi a distanza da una pagina all’altra del libro, con varie forme d’intratestualità, che vanno dall’autocitazione [1] al ricorrere di temi e personaggi. Di conseguenza, molti testi di Mortalissima parte non si capiscono appieno in isolamento, ma funzionano come tasselli di un vasto mosaico. Ad esempio, il Merena e il Noodare, 22 pagine dopo la loro memorabile sfilata nel corteggio di morti / più o meno illustri, ritornano in un breve testo di temperatura e ambientazione alquanto differente:

polvere

Accompagnati da Merena e Noodare;

dagli altri nomi continuati a crescere

anche dopo la fine, nera polvere

di baffi adolescenti, bianca polvere

sulla testina del rasoio di Carlo,

e il rito, infine, della barba adulta

imbiancata di colpo all’ospedale.

I toni sono raccolti, elegiaci; il Carlo del v. 5 è il nonno bersagliere dell’autore, citato in diversi altri testi della raccolta [2]. Si è passati dunque dal fosco, grandioso quadro di fine impero a un dimesso e commosso ricordo famigliare. E un testo come polvere si apre, al pari di tanti altri nel libro, con un’aria di discorso interrotto e ripreso, di digressione su un filone che attraverso le pagine s’intreccia più volte agli altri, e riemerge secondo le intermittenze del cuore. È però un testo che preso a sé non funzionerebbe appieno, e non solo per l’oscurità del riferimento iniziale ai duci persiani, ma perché, allusivo e sospeso, come incompiuto (la sintassi è sostanzialmente nominale, significativamente gli unici verbi sono in modi non finiti), riceve un suo significato pregnante solo come parte di un tutto. Persino i baffi adolescenti [3] del v. 4 rimandano a un altro testo, la già citata poesia pertugio dove si ricordano i primi baffi radi dei soldati ventenni. Così, Mortalissima parte è davvero qualcosa di più d’una mera silloge: per dirla con l’autore, un «ciclo o suite di poesie» [4], la cui riuscita si gioca anzitutto su una studiatissima orchestrazione.

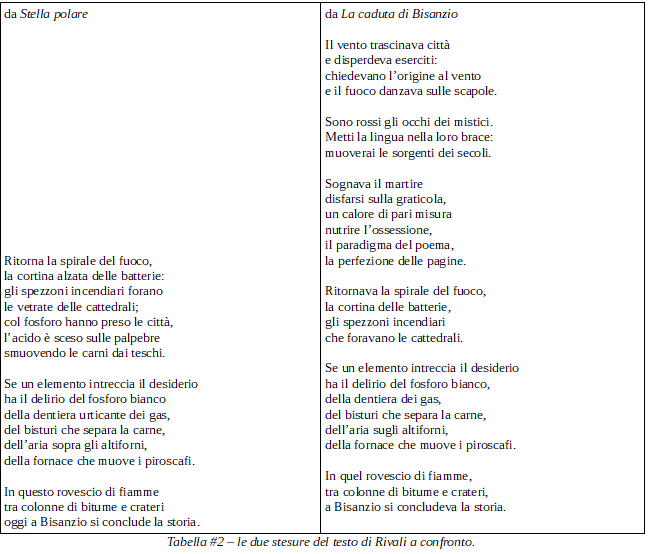

Ci sono momenti, tuttavia, in cui dal punto di vista dell’architettura testuale anche la poesia di Rivali si avvicina maggiormente a quella di Bocchiola, attingendo anch’essa una relativa complessità strutturale (se non tematica o ideologica) che fa collidere abilmente piani diversi. Ciò accade, ad esempio, nel secondo testo della Caduta, programmatico per la sua collocazione in apertura insieme ad altre due poesie per così dire fuori sezione, e che era già apparso in forma diversa nell’antologia curata da Brullo [5] (si veda la tabella #2).

Nella redazione definitiva, è una poesia che con i suoi 26 versi si attesta fra le più lunghe e articolate del libro di Rivali. Il fatto di non rientrare in una delle sezioni tematiche non ne rende immediatamente chiara l’ambientazione, e difatti essa appare composta da una successione di pannelli distinti, la cui connessione – al di là del comune clima febbrile – non risulta evidente. La scena della prima strofa è di guerra, anche se raccontata con toni solenni di leggenda; nella seconda strofa compaiono i mistici, figure ricorrenti in Rivali, e nella terza un martire, con insistenza dunque sull’àmbito spirituale. Nei sogni del martire il calore che porta a disfarsi sulla graticola, al supremo supplizio fisico, sembra equiparato nella sua forza bruciante all’ossessione per la scrittura del poema, in qualche modo quindi al travaglio stesso dell’autore – come se entrambi fossero sforzi eroici per raggiungere una medesima luce. Nella seconda metà della poesia, che corrisponde al suo nucleo originario, il contesto torna ad essere decisamente bellico, ma bisogna arrivare all’ultimo verso per ritrovare un nome proprio e con esso una precisa localizzazione: Bisanzio, che è però chiaramente, come nel titolo stesso della raccolta, il simbolo di tutte le civiltà estinte violentemente e cantate con eguale pietas da Rivali.

A ben vedere, quel che unifica pervasivamente questo testo è il campo semantico del fuoco, in tutte le sue forme (brace, graticola, fornace, etc.) e a tutti i livelli di astrazione (è un fuoco vero, concreto, quello che divora le città e quello su cui viene torturato il martire, mentre metaforica è la brace che infiamma l’anima dei mistici, e allegorico sembra il fuoco [che] danzava sulle scapole al v. 4). Il confronto fra le due varianti consente di osservare come il poeta abbia probabilmente voluto trasformare – individuato proprio nel fuoco il filo conduttore, l’elemento [che] intreccia il desiderio – un testo più coeso ma perciò anche dal focus più limitato in un ampio ventaglio panoramico che esemplifica un po’ tutti i temi ricorrenti del libro, adatto perciò a una collocazione (quasi) iniziale.

La seconda parte della poesia subisce però una serie di leggere riscritture. Queste vanno anzitutto nel senso di una dizione più sintetica, più asciutta e lapidaria: i vv. 5-7 dell’originale cadono affatto, forse perché troppo simili nel lessico e nelle immagini alla strofa seguente; al v. 2 e al v. 10 scompaiono senza danno gli attributi alzata e urticante; ai vv. 3-4 cambia la sintassi, e gli spezzoni incendiari non forano più le vetrate delle cattedrali, ma più economicamente (e icasticamente) le cattedrali stesse. Gli altri interventi, mutando gl’indicativi presenti in imperfetti e i deittici della prossimità in deittici della distanza (questo → quel), spostano la scena dal presente di un testimone oculare allo sfondo lontano, per quanto sempre rilevante, di una storia esplicitamente passata. Così facendo Rivali porta il testo in linea con la tendenza prevalente della silloge, dove predominano i tempi storici: non credo, però, che intenda in questo modo relegarlo a un passato così remoto da risultare rassicurantemente estraneo. È vero che così l’exemplum bizantino perde in immediatezza, ma proprio il ricorso al tempo verbale della narrazione (epica) par excellence consente di aprire una profondità prospettica: al presente restano infatti i versi che si riferiscono ai mistici (seconda strofa) e quelli che elencano le metamorfosi dell’elemento igneo (quinta strofa). È in entrambi i casi un presente atemporale: da un lato il fuoco distruttore, nelle sue varie letali incarnazioni, ricorre attraverso i millenni e le tecnologie belliche più o meno raffinate; dall’altro la parola ispirata e salvifica dei santi attraversa le epoche mantenendo intatta la sua potenza, allaccia profeticamente il passato al futuro.

In questa carrellata pancronica, come si sarà notato, compare – con ben due occorrenze nella prima versione del testo, poi ridotte a una – il fosforo (bianco), accanto ad altre armi chimiche di varia estrazione (l’acido, il gas). Coincidenza tematica e lessicale che ricorda il testo di Bocchiola, dove pure gli antichi ordigni prefigurano i moderni, e l’atroce invocazione di Fortini; come anche le destrutturate allusioni di Teti alla battaglia di Falluja e ad altre stragi di questi giorni.

7. Conclusioni. Al termine di questo percorso, è ora forse possibile rispondere all’interrogativo suscitato a suo tempo dall’articolo di Cortellessa: ha saputo la poesia italiana reperire “nuovi paradigmi” per parlare delle guerre mediali del XXI secolo? È ovvio che fra quelle considerate è soprattutto l’opera di Teti ad affrontare il problema del filtro esercitato dai media sulla percezione della guerra, con un’impostazione e – per così dire – una morale di fondo non diversa da quella di Zanzotto e degli altri poeti studiati da Cortellessa; originali, in lui, appaiono i mezzi tecnici dispiegati, che gli consentono come s’è visto una vera e propria mimesi dei processi di perturbazione del segnale che falsano la nostra percezione del conflitto. Negli altri autori presi in considerazione parrebbe invece centrale l’altro e meno urgente filone, quello del ricordo storico o famigliare. A ben vedere, però, soprattutto dopo l’11 settembre non esiste una netta separazione fra i due problemi. Se l’immagine del conflitto è ormai tanto falsata dalla sua riproduzione mediatica da diventare essa stessa un’arma, fare un passo indietro e indagare i traumi del passato più o meno recente non può essere un modo per evitare di farsi schiacciare sulla (e dalla) contemporaneità così come ci viene insistentemente proposta? Per quanto poeti come Bocchiola e Rivali protestino di non voler alludere alla cronaca contemporanea nei loro libri, riesce difficile pensare che scrivendo negli anni Zero non intendessero, tramite il loro scavo diacronico, offrire una prospettiva sul presente.

A ogni modo, tutte le strategie diversamente oblique messe in atto da questi poeti (l’indagine del passato, la fuga nell’allegoria, o la destrutturazione dei dispacci di guerra) evitano la prevedibilità di una reazione moralistica e didascalica – fenomeno purtroppo ricorrente non solo sui vari palcoscenici dilettanteschi del web (dove si può stare matematicamente sicuri che ogni ricorrenza più o meno luttuosa genererà all’indomani un profluvio di poesie-pensierini tenuemente alfabetizzate) o delle case editrici a pagamento, ma anche – in forme meno immediatamente smascherabili – nelle pagine di tanti scrittori blasonati [6]. Se gli autori qui studiati schivano questo primo e più ovvio rischio, ciascuno presenta in varia proporzione punti positivi accanto ad altri criticabili, e spero di aver suggerito quali, e perché, nelle pagine precedenti. Sarebbe però difficile, e fuori luogo, un giudizio definitivo sulla loro riuscita. Si tratta di quattro poeti molto diversi (anche, incidentalmente, per decennio di nascita), sebbene il primo, per il suo netto posizionamento nel campo sperimentalistico, appaia più lontano dagli altri tre, che sarebbero tutti senza grossi sforzi collocabili in una presunta linea di poesia “lirica” o mainstream, in cui cioè l’immediata decifrabilità linguistica del significante non viene volutamente compromessa [7]. Credo però che queste distinzioni siano poco opportune, e che ciascuno abbia il diritto di effettuare tutti gli esperimenti formali che ritiene necessari, lungo quello che d’altronde è un continuum con molti gradi intermedi: dalla linearità estrema, pur di spirito pressoché opposto, di Zeichen e di Rivali, alla complessa costruzione dei testi di Bocchiola, che se certo non sono programmaticamente asemantici o destrutturati sanno però essere, come si è visto, alquanto ripidi. Questi ultimi, a mio avviso, sono ammirevoli proprio per la loro buona complessità, ossia per come impiegano materiali eterogenei e tecniche anche assai complesse senza farlo percepire più dello stretto necessario; puntando a un fine etico, oltre che estetico, del più alto livello, ma senza che quel fine diventi la giustificazione a priori dell’opera. Questa poesia non esibisce né tematizza il certosino lavorio formale e mentale da cui nasce (e che una disamina appena attenta, peraltro, rivela); ma anche se si riconosce in ciò un pregio, non si potrà automaticamente ravvisare un limite nel fare, con cognizione e dedizione altrettanto profonde, il contrario – come accade, ad esempio, nell’opera di Teti.

Ma con ciò si perverrebbe, ormai, ad altro e più vasto problema, che si potrebbe definire dell’incommensurabilità delle poetiche – per cui autori d’orientamento stilistico nettamente diverso sembrano ormai evoluire in campionati paralleli che non si riconoscono validità a vicenda. Conforta tuttavia cogliere qualche segnale d’insofferenza nei confronti di questo stallo. Di recente, per non citare che un caso, persino un’autrice militantemente schierata dalla parte delle scritture d’avanguardia come Gilda Policastro [8] ha auspicato che la poesia del filone «più propriamente lirico» e «la nuova area della ricerca», oggi «esperienze parallele, quasi non comunicanti […], negli esiti migliori arrivassero a toccarsi, e perché no a confliggere, e non per giungere a una sintesi impraticabile, ma per potersi reciprocamente sabotare e rinnovare» [9]. L’appello si può, anzi si deve raccogliere: e si può aggiungere che anche la critica dovrebbe offrire il proprio contributo in questo senso, sforzandosi di superare categorie come “lirica” e “ricerca”, lavorando con la stessa attenzione su autori di qualunque area o affiliazione culturale, e misurandoli sull’unica cosa che conta davvero – i testi. Questo è l’indirizzo che si è tentato di seguire anche nelle presenti pagine.