Questo saggio è stato pubblicato in precedenza su L’ospite ingrato e, in traduzione inglese, su b2o.

I.

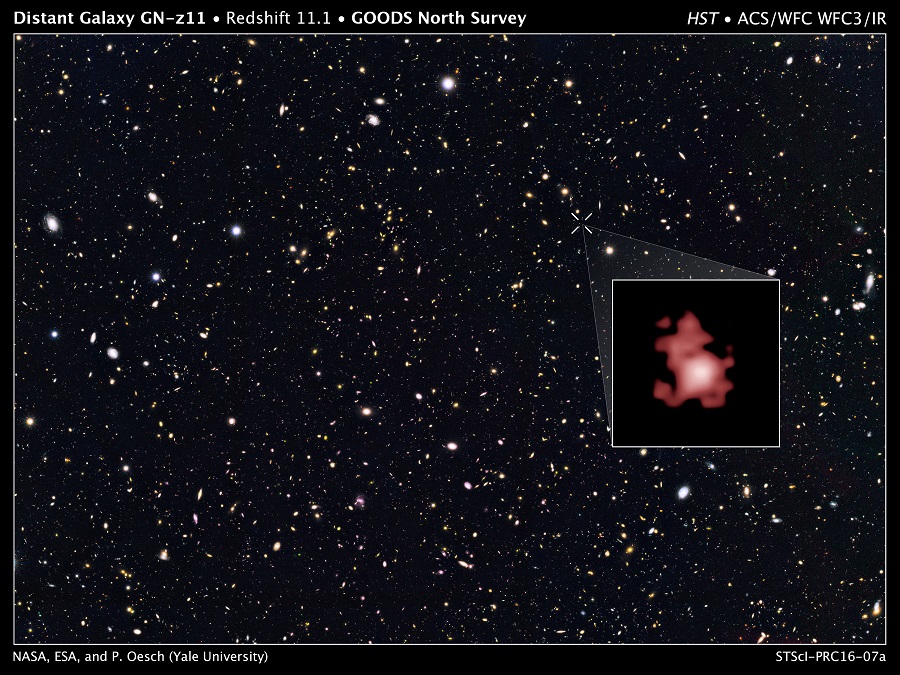

GN-z11 è la galassia più distante dalla Terra osservata finora. Il 3 marzo del 2016 la NASA ne pubblica un’immagine scattata dallo Hubble Space Telescope (HST), frutto di un’osservazione sistematica dello spazio profondo condotta da un team internazionale di ricercatori guidato da Pascal Oesch dell’Observatoire de Genève.

Sempre nel marzo del 2016, su The Astrophysical Journal[1], Oesch e colleghi descrivono GN-z11 come una galassia con un redshift[2] di 11,09, il più alto mai registrato, che supera di molto il primato di 8,86 fino ad allora detenuto da EGSY8p7, un’altra galassia.

Nell’immagine fornita dalla Wide Field Camera 3 a infrarossi di Hubble (HST>WFC3/IR), GN-z11 appare come un oggetto dai contorni irregolari, disomogeneo, una sorta di arcipelago o di spirale infranta (fig. 1). Hubble fotografa la galassia in un periodo compreso tra il termine delle Dark Ages dell’universo e l’inizio della fase di reionizzazione, circa 400 milioni di anni dopo il Big Bang. Situata a 13,4 miliardi di anni luce da noi, GN-z11 è una galassia giovane e relativamente modesta, 25 volte più piccola della Via Lattea, popolata da poche stelle e, per essere di dimensioni così ridotte, insolitamente luminosa, probabilmente a causa di un’intensa attività di formazione stellare.

Fig. 1. GN-z11 (HST>WFC3/IR)

Guardiamo l’Orsa Maggiore (fig. 2). GN-z11 è lì, invisibile, nei pressi nella coda dell’Orsa, a nord di Megrez e Alioth, le stelle δ e ε della costellazione[3]. Guardiamo l’Orsa Maggiore e lo spazio che si estende tra Megrez e Alioth. Isoliamo mentalmente quello spazio, e immaginiamo di poter zumare fino a far uscire Megrez e Alioth dal nostro campo visivo[4]. Spingiamoci più lontano, puntando leggermente verso il polo nord celeste, penetrando il vuoto tra le stelle e le galassie che vediamo accendersi in lontananza, avvicinarsi e infine scomparire mentre ci inoltriamo sempre più oltre nello spazio profondo. In quel vuoto cieco, oscuro, a una distanza incommensurabile, infinitamente al di là della nostra galassia, c’è GN-z11. Non sappiamo cosa ci sia oltre. Al momento, GN-z11 è il limite ultimo del visibile, il limite ultimo del conoscibile.

Fig. 2. Orsa Maggiore

Incrociando i dati di diverse osservazioni compiute per mezzo della WFC3/IR e del Wide Field Channel della Advanced Camera for Surveys di Hubble (HST>ACS/WFC), è possibile localizzare GN-z11 nella regione di spazio immediatamente circostante (fig. 3).

Fig. 3. GN-z11 (HST>ACS/WFC e WFC3/IR).

Alcuni potrebbero avvertire una sensazione di malinconia nel contemplare, nel quadrante superiore di destra dell’immagine, quel vuoto apparente al centro del puntatore che dovrebbe rivelare la posizione di GN-z11 e dal quale si diparte quasi miracolosamente l’ingrandimento della galassia; un vuoto che sembrerebbe svelare solo un’assenza e nessuna presenza. Alcuni potrebbero percepire, inoltre, una particolare bellezza in quell’impressione di vuoto, in quell’ellissi illusoria e, insieme, apparentemente inappellabile: una bellezza remota, muta, fredda, intatta. La stessa malinconia e la stessa bellezza che alcuni potrebbero sentire guardando la sagoma indecifrabile ed ectoplasmatica di GN-z11 nello scatto della WFC3/IR di Hubble.

II.

In un passo famoso delle Ricerche filosofiche, Ludwig Wittgenstein parla di un «conflitto [Widerstreit]» fra il «terreno scabro [de(r) rauh(e) Boden]» del «linguaggio effettivo [die tatsächliche Sprache]» e la «purezza cristallina della logica [die Kristallreinheit der Logik]» che, oltre trent’anni prima, aveva animato il progetto del Tractatus logico-philosophicus[5]. Quello della logica formale è descritto come un ideale e scivoloso mondo ghiacciato in cui è impossibile camminare perché privo di attrito. Per il Wittgenstein postumo delle Ricerche filosofiche, tornare a camminare è ciò che più conta: reintrodurre l’attrito, prevedere l’imperfezione è necessario per una piena consapevolezza della realtà del linguaggio. Questo aveva perfettamente senso nel 1945, quando la Parte I delle Ricerche filosofiche era ormai completa, l’avrebbe avuto più che mai in seguito, e l’ha ancora oggi – in filosofia, come in tutte le discipline umanistiche che abbiano conosciuto nella loro storia tensioni tra paradigmi riduzionisti e pluralisti di qualche tipo.

Eppure, qualcosa della bellezza algida e primonovecentesca del Tractatus sembra filtrare e permanere anche nelle Ricerche filosofiche. All’inizio degli anni novanta, nella scena finale di Wittgenstein, Derek Jarman problematizza in chiave esistenziale il passaggio dalla prima alla seconda fase del pensiero del filosofo austriaco. Modificando in parte la sceneggiatura di Terry Eagleton, Jarman rielabora il passo delle Ricerche filosofiche in un apologo, raccontato da John Maynard Keynes sul letto di morte di Wittgenstein. Keynes narra di un giovane molto intelligente che «sognava di ridurre il mondo alla pura logica». Il giovane era talmente intelligente che ci riuscì, rendendo il mondo una magnifica, sconfinata e scintillante distesa di ghiaccio, priva di ogni «imperfezione e indeterminatezza». Spinto dal desiderio di esplorare questa landa di ghiaccio, si accorse, però, di non potervi muovere neppure un passo senza cadere: «aveva dimenticato l’attrito. Il ghiaccio era liscio, uniforme e immacolato, ma non vi si poteva camminare». Il giovane allora pianse amaramente. Crescendo e diventando un vecchio saggio, si rese conto che «l’asprezza e l’ambiguità non [erano] imperfezioni», ma ciò che rendeva il mondo ciò che era, e che non si sarebbe potuto prescindere da esse per comprenderlo. Tuttavia, «[s]ebbene il vecchio saggio avesse ormai finito col farsi piacere l’idea del terreno scabro [the rough ground], non riusciva davvero a viverci»: «qualcosa dentro di lui aveva ancora nostalgia del ghiaccio [something in him was still homesick for the ice]», di quel mondo perduto della sua giovinezza in cui «tutto era sfolgorante, assoluto e implacabile». Il vecchio viveva, infatti, «abbandonato fra terra e ghiaccio, a casa in nessun luogo. E questa era la causa di tutto il suo dolore»[6].

III.

Gli scatti di GN-z11 e l’immagine mentale del perfetto e remoto mondo ghiacciato del giovane Wittgenstein potrebbero provocare in alcuni di noi un’esperienza estetica dominata da una sensazione sorda di distanza e di perdita.

C’è una bellezza pura e assoluta, regressiva, in GN-z11 e nella sterminata superficie di ghiaccio plasmata dal giovane Wittgenstein immaginato da Jarman. Una bellezza per alcuni forse nuovamente desiderabile; una bellezza che sembra parlare di una verità e che potrebbe avere un ruolo in una riflessione sulla pratica della teoria della letteratura.

A suo modo, la teoria letteraria del secondo Novecento è stata ampiamente dominata dall’impulso del secondo Wittgenstein di scendere sul «terreno scabro». Nel quadro frastagliato del poststrutturalismo, per lo meno per come questo si è configurato nella cultura accademica egemonica, quella anglosassone, il discredito in cui sono caduti progressivamente alcuni (non tutti) dei capisaldi teorici del New Criticism, dello strutturalismo e, per il tramite di questo, del formalismo russo – la matrice primonovecentesca nobile di tanti dei successivi formalismi nella teoria letteraria, – è stato diffuso; così come diffusa è stata la colonizzazione di alcuni dei maggiori paradigmi teorici novecenteschi, psicoanalisi e marxismo su tutti, da parte del radicalismo filosofico prêt-à-porter della Theory[7].

Sempre nella cultura accademica anglosassone, l’affermazione dei Cultural Studies e dei Postcolonial Studies a partire, grossomodo, dagli anni settanta del XX secolo, del New Historicism dall’inizio degli ottanta, della Queer Theory e dell’Ecocriticism dalla metà degli ottanta e l’inizio dei novanta, e del campo di studi della World Literature dalla fine degli anni novanta e l’inizio del XXI secolo ha avviato e poi di fatto sancito un processo di revisione e di fluidificazione di molti (non di tutti) degli assiomi della teoria letteraria del Novecento e di ortodossie critiche e teoriche ormai percepite come costrittive. Una revisione e una fluidificazione che hanno introdotto un nuovo e lungamente atteso pluralismo sulla scena della teoria della letteratura che, storicamente e concettualmente parlando, va indubbiamente considerato come una conquista.

Tuttavia, arriva un momento in cui, se prolungata oltremisura e acriticamente, la reiterazione delle ragioni e dei risultati di certe conquiste diventa maniera. Può accadere, allora, che quelle stesse conquiste finiscano per essere percepite a loro volta come costrittive. E quando la storia e le distanze generazionali fanno progressivamente perdere contatto con le radici profonde e con i primi e più felici esiti di quelle conquiste, succede che esse possano apparire vuote, o superate. Per alcuni, è questo che sta accadendo, o che quantomeno è auspicabile che accada, nella teoria della letteratura di oggi.

È da un po’ che il «terreno scabro» su cui ha a lungo prosperato il poststrutturalismo si è trasformato in una palude in cui è diventato quasi impossibile muoversi. Si è giunti, cioè, a un punto in cui pluralismo non significa più solo ricchezza culturale e conoscitiva, ma anche, se non soprattutto, paralisi. Per tornare ad avanzare, dunque, per tornare anche solo a pensare di produrre nuova conoscenza, alcuni potrebbero avvertire il bisogno di ripartire da una superficie compatta e di maneggiare categorie solide. Alcuni potrebbero sentire, cioè, la necessità di opporsi nuovamente all’attrito, di ridurre strategicamente la complessità dei fatti e la molteplicità delle interpretazioni a schegge di cristallo e ghiaccio, a ordine, alla nettezza del moto dei pianeti nel vuoto. Certo, non in nome di quel positivismo storicamente immemore e ideologicamente compromesso protagonista di tanti (non di tutti, fortunatamente) dei maggiori e più recenti sviluppi della teoria letteraria nell’ambito dei Cognitive Literary Studies o delle Digital Humanities, che tende intrinsecamente, ma non per questo innocentemente, a naturalizzare le proprie premesse.

Si tratta, piuttosto, di una «nostalgia del ghiaccio», di uno stato mentale e di una sensazione di perdita che vuole farsi ipotesi conoscitiva; una «nostalgia del ghiaccio», uno stato mentale e una sensazione di perdita che si sviluppano nella più completa consapevolezza del loro carattere regressivo e costruito – falso, avrebbe detto Theodor Adorno, – ma anche nella convinzione che tornare a parlare di oggetti culturali e di problemi dai contorni definiti è indispensabile. In altre parole, si profila per alcuni il bisogno di tornare a muoversi in un mondo in qualche misura cartesiano, governato da una logica nuovamente e forzatamente differenziale, in cui gli spazi tornino a essere anche verticali, oltre che orizzontali, in cui le distanze risultino percorribili e, almeno idealmente, misurabili. Pena il collasso della disciplina, per alcuni si afferma l’urgenza di provare a superare la logica a-gerarchica e totalizzante dell’indistinzione, anima del decostruzionismo, che ha pervaso gran parte della teoria letteraria del secondo Novecento e dei nostri giorni, privandola delle premesse epistemologiche indispensabili per svilupparsi in direzioni alternative, e facendole perdere molto in forza modellizzante e in potenziale utopico.

IV.

In un dialogo con Gianluigi Simonetti sul suo ultimo libro di poesie, La pura superficie, pubblicato su Nuovi argomenti[8], riprendendo una formula di Stefano Colangelo[9], Guido Mazzoni parla della presenza di riscritture di Wallace Stevens nella sua raccolta come di una «stazione-radio lontana» che consente di «collocare il libro in un’area letteraria neomodernista» alla quale egli sente di appartenere. Nonostante la distanza storica e la coscienza che, vivendo in un’altra epoca, il modernismo non si possa «restaurare calligraficamente», Mazzoni crede che la stazione-radio del modernismo «trasmett[a] ancora». E aggiunge, quasi timidamente: «almeno per me». Non solo per lui.

Tempo fa, Le parole e le cose pubblicò un estratto di Il romanzo-saggio e scelse Quadrato nero, cerchio nero, croce nera di Kazimir Malevič come immagine di copertina (fig. 4)[10].

Fig. 4. Kazimir Malevič, Quadrato nero, cerchio nero, croce nera (1923).

La scelta della serie di tre oli del fondatore della scuola suprematista dell’arte astratta, esposta alla Biennale di Venezia del 1924, fu particolarmente pregnante, perché pareva riferirsi in maniera sottile a un aspetto importante del libro, condiviso in parte con Il romanzo massimalista: una certa tensione geometrica primonovecentesca. Una “tensione” geometrica, non una “geometria” in senso stretto. Il quadrato, il cerchio e la croce della serie di Malevič sono leggermente irregolari e non perfettamente centrati sulla tela: un dettaglio, questo dell’imperfezione delle figure geometriche rappresentate nelle opere astratte del maestro russo, che sembrava alludere al particolare tipo di neoformalismo che il libro proponeva, sospeso fra la nostalgia di una teoria letteraria e di un modo di pensare la storia della letteratura essenzialmente moderno, e la consapevolezza dell’inattualità di una sua restaurazione che non si limitasse semplicemente a recuperarne lo spirito, in un (ineludibile) pluralismo epistemologico e un (deliberato) eclettismo metodologico marcatamente postmoderni e a esso per forza di cose estranei. Un neoformalismo che, naturalmente, non veniva dal nulla e che non cadeva in un vuoto.

Già dagli anni ottanta del XX secolo, quando ormai il panorama internazionale della teoria letteraria era caratterizzato da uno spiccato pluralismo, e arrivando fino agli anni zero e dieci del XXI, alcuni dei migliori teorici e storici della letteratura in circolazione, spesso e non casualmente europei, hanno espresso – in forme molto differenti, certo, e talvolta fortemente idiosincratiche – un comune disagio nei confronti delle teorie e dei metodi del poststrutturalismo, in continuità con una tradizione teorica fondamentalmente moderna al di fuori della quale, in modo più o meno conflittuale ed esplicito, hanno rifiutato di collocarsi. Si pensi, solo per fare qualche esempio, ai lavori di Franco Moretti – da Il romanzo di formazione (1986) a The Bourgeois (2013), – al Francesco Orlando di Gli oggetti desueti nelle immagini della letteratura (1993), al Thomas Pavel di La pensée du roman (2003), al Mazzoni di Teoria del romanzo (2011).

Che si tratti, a seconda dei casi, di neoformalismi o di neomodernismi in senso lato, conta relativamente qui. Ciò che, invece, sembra importante rilevare è l’aria di famiglia che si respira leggendo questi testi, la «nostalgia del ghiaccio», regressiva e moderna, che sembra permearli tutti, seppure in modi diversi. È la persistenza di quello che potremmo chiamare un io critico-teorico forte; il tentativo, nella teoria e nella critica letteraria, di ambire nuovamente e nonostante tutto a quel «grande stile»[11] che Friedrich Nietzsche considerava già impossibile nella sua epoca, da egli percepita come un’epoca di decadenza, e che pure avrebbe informato alcuni tra gli esiti più alti della letteratura modernista e di quella della postmodernità (dal romanzo-saggio al romanzo massimalista, dalla poesia di Ezra Pound e di T.S. Eliot a quella di Czesław Miłosz e di Iosif Brodskij), e della teoria e della critica letteraria della prima metà del Novecento (da Viktor Šklovskij a György Lukács, da Michail Bachtin a Erich Auerbach e Ian Watt).

Oggi, quello moderno, è un mondo storicamente e assiologicamente distante da quello in cui viviamo, e il cui ripristino è impensabile, oltre che, per molti versi, non auspicabile. Il mondo moderno è una «stazione-radio lontana», è vero. Così come lontana, lontanissima, dalla Terra è GN-z11. Non abbastanza lontana e sepolta nel buio della notte boreale, però, perché qualcuno non senta l’impulso o il bisogno di guardare il cielo e di immaginarne la luce.

Ecco, forse la teoria letteraria potrebbe ripartire proprio da quel gesto di alzare lo sguardo e da quel desiderio, impossibile ma necessario, di luce.

[1] P.A. Oesch, G. Brammer, P.G. van Dokkum, G.D. Illingworth, R.J. Bouwens, I. Labbé, M. Franx, I. Momcheva, M.L.N. Ashby, G.G. Fazio, V. Gonzalez, B. Holden, D. Magee, R.E. Skelton, R. Smit, L.R. Spitler, M. Trenti, and S.P. Willner, «A Remarkably Luminous Galaxy at z = 11.1 Measured with Hubble Space Telescope Grism Spectroscopy», The Astrophysical Journal, 819, 2, 2016, 129.

[2] Legato all’effetto Doppler, il redshift è lo spostamento verso il rosso, cioè verso lunghezze d’onda più grandi, dello spettro di un oggetto astronomico. Maggiore è lo spostamento verso il rosso, maggiori sono la distanza e la velocità di allontanamento dell’oggetto dal punto di osservazione.

[3] Megrez è il vertice alto a sinistra del quadrilatero dell’Orsa, la base della coda; Alioth è la terza stella, da sinistra verso destra, della coda.

[4] Come, per esempio, si può vedere qui: https://www.spacetelescope.org/videos/heic1604a/.

[5] L. Wittgenstein, Philosophical Investigations / Philosophische Untersuchungen (1953), eds. G.E.M. Anscombe and R. Rhees, trans. G.E.M. Anscombe, Oxford, Blackwell, 1997, 46; trad. it. Ricerche filosofiche, a cura di M. Trinchero, Torino, Einaudi, 2009, p. 65.

[6] T. Eagleton and D. Jarman, Wittgenstein: The Terry Eagleton Script, the Derek Jarman Film, London, British Film Institute Publishing, 1993, 142. Cfr. https://www.youtube.com/watch?v=7TM0zA2_5UE.

[7] Cfr. B. Carnevali, «Contro la Theory. Una provocazione», Le parole e le cose, 19 settembre 2016, http://www.leparoleelecose.it/?p=24320.

[8] G. Simonetti (a cura di), «Mondi e superfici. Un dialogo con Guido Mazzoni», Nuovi argomenti, 30 ottobre 2017, http://www.nuoviargomenti.net/poesie/mondi-e-superfici-un-dialogo-con-guido-mazzoni/.

[9] S. Colangelo, «Le cose che arrivano, senza protezioni», Alias domenica, 8 ottobre 2017, https://www.donzelli.it/download.php?id=VTJGc2RHVmtYMStLL3o4Wm80ZjhGRHlnck9nWW13QlZ1dXRzR21OVVBkST0=.

[10] S. Ercolino, «Il romanzo-saggio», Le parole e le cose, 25 giugno 2017, http://www.leparoleelecose.it/?p=28115.

[11] «[L]a grandezza di un artista non si misura dai “bei sentimenti” che suscita […], ma dal grado in cui si avvicina al grande stile [(s)ondern nach dem Grade, in dem er sich dem großen Stile nähert], in cui è all’altezza del grande stile. Questo stile ha in comune con la grande passione il rifiutarsi di piacere; il dimenticarsi di persuadere; il comandare; il volere [daß er befiehlt; daß er will]… Diventare padroni di quel caos che si è; costringere il proprio caos a diventare forma; diventare logici, semplici, univoci, matematici, diventare legge – ecco la grande ambizione. E questa respinge: non c’è più nulla che susciti l’amore per questi violenti – intorno a loro si stende un deserto, un silenzio, una paura, come allo spettacolo di un grande sacrilegio… Tutte le arti conoscono simili ambiziosi del grande stile […]»; F. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente, 1887–1889. Kritische Studienausgabe, hrsg. von G. Colli und M. Montinari, Bd. 13, München/Berlin-New York, DTV/de Gruyter, 1999, S. 246–47; trad. it. La volontà di potenza. Frammenti postumi ordinati da Peter Gast e Elisabeth Förster-Nietzsche, nuova edizione italiana a cura di M. Ferraris e P. Kobau, Milano, Bompiani, 2016, p. 456.