Fuori dagli schemi, il mestiere di scrivere raccontato da chi lo fa è una serie di interviste a scrittrici e scrittori pensata per esplorare alcuni aspetti del lavoro sul testo letterario che normalmente vengono lasciati da parte, taciuti o tenuti gelosamente nascosti. Fuori da schemi interpretativi per addetti ai lavori, le interviste si concentrano su schemi concreti, che di volta in volta possono essere scalette, appunti, brogliacci, alberi genealogici, schede dei personaggi, disegni, tabelloni da detective e crazy wall…

Oltre a porre alcune domande dirette su questo o quel problema tecnico, abbiamo chiesto agli intervistati di metterci a disposizione parte dei propri scartafacci e di discuterli insieme a noi. Ma l’obiettivo più importante di questi dialoghi è invitare gli appassionati di letteratura a esplorare il backstage del testo insieme a chi lo ha concepito e realizzato, sia per conoscere aspetti nascosti di testi letti e apprezzati, sia per scoprire opere, autrici e autori che ancora non si è avuta l’occasione di incontrare.

Le precedenti interviste sono state fatte a Giorgio Fontana e Claudia Durastanti.

[questa rubrica è nata da un’idea di Claudio Lagomarsini]

Filippo Tuena

Lunga è la carriera di romanziere di Filippo Tuena, cominciata alla fine degli anni Ottanta (Il tesoro dei Medici, 1987), mentre in parallelo lavora come antiquario a Roma nell’attività familiare. La storia dell’arte è disciplina che ha un forte peso nella sua produzione narrativa, come dimostra il romanzo dedicato a Michelangelo Buonarroti (Michelangelo. La grande ombra 2001), di cui Tuena ha ricostruito anche il carteggio (La passione dell’error mio 2002) e gli ultimi anni di attività (Michelangelo. Gli ultimi anni 2007); ma come dimostra anche un’autobiografia per oggetti e opere d’arte come Le galanti (2017). Ciò che definisce maggiormente la scrittura di questo autore, tuttavia, è il suo muoversi sempre tra adesione alla realtà e immaginazione finzionale, adoperando i materiali d’archivio per comporre architetture narrative di grande fascino. Seguono questo percorso i libri più importanti della sua produzione, come Le variazioni Reinach (2005), che ricostruisce la diaspora della famiglia del compositore Léon Reinach, falcidiata dallo sterminio nazista; o Ultimo parallelo (2007), storia della fallimentare ed epica spedizione al polo sud dagli uomini di Robert Falcon Scott nel 1912; o ancora Memoriali del caso Schumann (2015), romanzo a più voci incentrato sulla follia del compositore tedesco.

Molti dei tuoi libri sono costruiti a partire da materiali storici e documentari. Te ne sei servito per raccontare la vita della famiglia Reinach (Le variazioni Reinach 2005), la storia della follia di Schumann (Memoriali sul caso Schumann 2016), gli ultimi anni di Michelangelo (Michelangelo. La grande ombra 2008) o l’avventurosa e fallimentare spedizione nell’Antartide di Robert Falcon Scott (Ultimo parallelo 2007 e 2013). Questi materiali trovano spazio ed evidenza all’interno delle tue narrazioni, dove l’io dell’autore-ricercatore ha spesso un ruolo importante: se ne deduce l’impressione di un lavoro molto accurato di selezione e combinazione dei materiali originali e delle citazioni letterarie e documentali. Al tempo stesso, però, come mostra il tuo ultimo libro, Le galanti (2019), la tua immaginazione narrativa sembra dialogare “spontaneamente” con la tua enciclopedia di lettore e studioso. Viene da chiedersi allora quanto le fonti e gli specifici riferimenti testuali emergano con naturalezza nel corso della scrittura e quanto invece il tuo lavoro preparatorio preveda una scelta puntuale di estratti che devono “scandire” la traccia narrativa.

Il lavoro sulle fonti nasce da molto lontano, direi dai miei studi universitari o post universitari di Storia dell’arte. Mi ha sempre attratto più che l’estetica la vicenda storica di un’opera d’arte. Mi rendevo conto che leggere un archivista dell’800 era più interessante che leggere un critico dell’800; che la vicenda di un’opera rappresentasse anch’essa un tassello importante della storia del gusto e dell’estetica e che bastava seguirla per comprendere le oscillazioni del pensiero estetico. Per me è sempre stato fondamentale ricostruire una vicenda e da quella fare valutazioni di altro genere. Se penso alla mia carriera di scrittore forse solo i primi due romanzi (Lo sguardo della paura, Leonardo 1991; Il volo dell’occasione, Longanesi 1994) hanno fatto a meno di materiali storici e documentari perché, alla fine, pur essendo romanzi d’invenzione, avevano come protagonista un antiquario. Dunque ero io, era la mia vicenda il materiale storico da cui traevo l’ossatura della narrazione. Già nel mio terzo romanzo (Cacciatori di notte, Longanesi 1997; poi Corrimano, 2017), una vicenda di licantropia, ricordo d’aver consultato una miriade di testi sull’argomento. Ma la chiave di volta è stata col romanzo successivo, Tutti i sognatori (Fazi, 1999, Superpremio Grinzane-Cavour) dove alternavo brani narrativi a una cronologia molto documentata sugli eventi bellici accaduti a Roma occupata. A quei tempi internet era poco utile e per documentarmi comprai almeno 200 testi sull’argomento. Adesso quel libro è fuori catalogo e sto pensando di ripubblicarlo aumentando proprio la parte documentaria.

L’osservazione riguardo al metodo utilizzato ne Le galanti è pertinente. In quel testo – nella somma di testi che compongono quel libro – la documentazione segue la scrittura. Mi spiego. Sono partito da una serie di opere d’arte per cui provavo attrazione epidermica e sono andato a vedere, attraverso la ricerca di documenti, se quell’attrazione aveva una motivazione forte, se la vicenda di quell’opera o del suo autore potesse intrecciarsi con la mia. Se vuoi, un approccio psicoanalitico che andava a smuovere nessi inconsci tra me e le opere d’arte. Così è accaduto che diverse opere, pur essendo molto amate, sono state escluse dal libro: non ero riuscito a trovare lo snodo che le collegava al mio vissuto. Non dico che non esista, forse è troppo sedimentato in profondità e non sono riuscito a trovarlo.

Un discorso analogo può essere fatto per le immagini (fotografie e riproduzioni di documenti o opere d’arte), sempre presenti nei tuoi libri, con maggiore o minore densità. Qual è il criterio che orienta la scelta di queste immagini? Un intento didascalico, la necessità di dare un pendant illustrativo ai passaggi più significativi del racconto? Oppure la volontà di comporre una trama parallela alla narrazione scritta (secondo la lezione di un maestro come W.G. Sebald, a te molto caro)?

Anche l’utilizzo delle immagini deriva dai miei studi di Storia dell’arte. Quella disciplina parte da un oggetto che si fruisce attraverso lo sguardo. Parte da un’immagine che viene poi contestualizzata, commentata, e almeno nel mio caso, indirizzata verso una sfera altra di carattere narrativo.

Dunque le immagini per me raccontano. Il testo spesso le commenta quando è necessario e quando non mi sembra necessario vengono semplicemente accostate, lasciando al lettore il compito di scorgere i nessi nascosti tra racconto e immagine.

Parimenti a volte mettono il lettore di fronte a un dato reale. Gli dicono: ‘ecco, quel che è accaduto è vero, è documentato dall’immagine che hai davanti a te; non lasciarti ingannare dal tono narrativo del libro; qui si raccontano cose vere.’ In questo senso le fotografie degli elenchi degli ebrei di Drancy o dei convogli di Auschwitz marcano profondamente la differenza tra un brano letterario e una documentazione storica. Svelano la drammaticità dell’HIC ET NUNC. Qui e ora, questo documento è davanti a te. Non sto inventando niente.

Certamente l’insegnamento di Sebald mi è servito anche se ha dichiarato che in qualche caso ha dovuto camuffare l’immagine fotografica per adattarla al testo. Questo non l’ho mai fatto. Devo dire che non è solo lui ad aver alternato testi e immagini. Antesignano in questo è stato Michael Ondatjie, almeno nelle sue prime opere su Billy the Kid o Buddy Bolden. Altri che hanno operato sulle capacità narrative delle immagini sono stati Daniel Mendelsohn ne Gli scomparsi e soprattutto Orhan Pamuk in Istanbul e in quello splendido museo di carabattole che è il Museo dell’innocenza ad Istanbul,che è essenzialmente un museo dedicato alla capacità narrativa degli oggetti e delle immagini ad Istanbul.

Passiamo a parlare di Ultimo parallelo, che prossimamente uscirà in una nuova edizione rivista. Proprio in conseguenza di quanto osservato sopra in merito alla natura ibrida della tua scrittura, sempre sul limine tra fiction e non fiction, assume un’importanza decisiva la scelta della voce narrante e della focalizzazione. In questo romanzo, in particolare, ricorri a una soluzione mista, per cui nei diversi capitoli si avvicendano narratori diversi – in terza e prima persona – e anche il punto di vista riportato cambia, da quello di Scott e dei suoi uomini a quello di chi sta ricostruendo ad anni e chilometri di distanza la loro vicenda. Come è nata questa scelta?

La scelta di un punto di vista, di un ruolo del narratore – se inserirlo nel vivo della vicenda o se farlo voce esterna – determina la riuscita di un libro. È l’elemento più importante della narrazione. È quel che rende credibile la storia che si racconta. Un libro trova la sua sistemazione, riesce a muovere i suoi primi passi solo nel momento in cui lo scrittore stabilisce chi e cosa sia la voce narrante.

La nuova edizione di Ultimo parallelo è simile alle precedenti salvo la presenza di un mio testo – al momento non so se prefazione o postfazione – piuttosto corposo (credo che arriverà facilmente alle 60/70 pagine), dove affronto la vicenda di quel libro, e dunque anche la questione della voce narrante, della prima o terza persona, dell’ambiguità dell’identità dell’uomo in più. Semplificando molto posso dire che l’uomo in più non è soltanto quella figura fantasmatica che appare agli esploratori durante lo sforzo del traino delle slitte; gli attribuisco una valenza letteraria più vicina a noi. Rappresenta di volta in volta il lettore che legge, lo scrittore che scrive. Domina la narrazione così come fa lo scrittore e come fa ugualmente il lettore che ha il potere di interrompere la lettura, di riprenderla, di saltare brani interi e di accostare alla scrittura del narratore le proprie vicende personali, i propri ricordi, suscitati questi dalla lettura. Da qui direi la possibilità di variare il punto di vista del narratore.

A proposito dell’alternanza tra prima e terza persona aggiungo che lavoro da diversi anni alla composizione di un voluminoso libro di memorie – di tanto in tanto ne pubblico stralci anche corposi (è successo nell’ultima parte di Stranieri alla terra [Nutrimenti 2012] e Quanto lunghi i tuoi secoli [PGI 2014]) dove, per evitare il tedioso uso costante del pronome IO, cerco di alternare non solo forme letterarie – racconto, dialogo, epistola – ma anche la voce narrante, il punto di vista. Fatta salva questa dichiarazione di metodo, direi che lascio parecchia libertà all’alea del momento, da come mi sembra funzioni meglio nell’economia del racconto.

È noto il modo in cui Giuseppe Tomasi di Lampedusa divideva il mondo degli scrittori tra “grassi” e “magri”, in relazione al bisogno dei primi di esprimere la complessità del mondo e dei secondi di sintetizzarla. Anche solo a giudicare dalla mole dei tuoi romanzi, si potrebbe dire che tu appartieni alla schiera dei primi. Tuttavia, come mostra bene Ultimo parallelo, il peso di questa scelta viene bilanciato da un’accorta scansione dei capitoli e dei paragrafi del testo: il romanzo è infatti diviso in tanti e brevi capitoli non numerati, che a loro volta sono composti da brevissime lasse narrative. L’estrema frammentazione del narrato è la diretta conseguenza della volontà di non tralasciare alcun particolare dell’impresa di Scott e compagni e della ricerca necessaria a ricostruirla?

Mi piace la dicotomia operata da Tomasi di Lampedusa e mi riconosco abbastanza tra gli scrittori grassi anche se la mia regola è ‘se scrivi un saggio racconta tutto quello che sai; se scrivi un romanzo racconta solo quello che serve’ il che mi allontana parecchio da molti autori moderni, penso a Bolaño o a Cărtărescu, e potrebbe anche farmi emigrare tra gli autori magri. Direi che sono grasso per quel che riguarda gli argomenti e magro per lo svolgimento. Se posso scrivo capitoli brevi, mi piace che il lettore abbia un’attenzione forte e concentrata e gli concedo ampie e frequenti piazzole di sosta. La frammentazione è essenziale nella scrittura odierna; si possono scrivere libri di 400 pagine rimanendo stringati purché si sappiano operare scelte, selezionare nella narrazione e al contempo lavorare sulla forma. Nel mio caso specifico l’uso dei paragrafi o lasse ha piuttosto una funzione selettiva. Mi consente di sottolineare le cose che mi interessano e mi permette di tralasciare quel che ritengo superfluo. In effetti se dovessi collegare senza soluzione di continuità i paragrafi dei miei libri credo che raddoppierebbero o triplicherebbero di volume abbastanza in fretta, ma forse il narrato s’intaserebbe senza grande costrutto. Mi piace, e lo ripeto spesso, quell’aforisma di Voltaire che suggerisce la sintesi: il segreto per annoiare sta nel dire tutto.

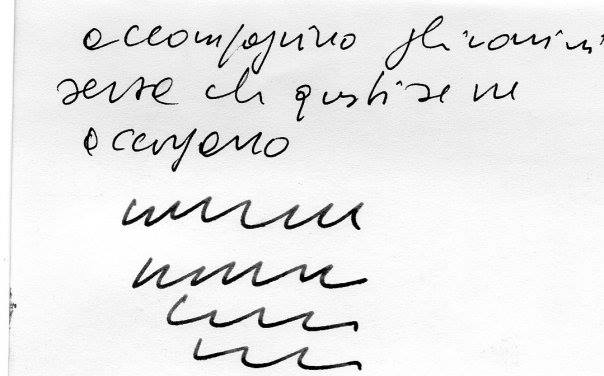

Scrissi questo biglietto mentre cominciavo a lavorare a Ultimo parallelo. È uno dei pochissimi appunti sulla struttura narrativa del libro. In questo caso mi segnavo l’idea che gli esploratori fossero accompagnati da alcune presenze invisibili: ‘Accompagnano gli uomini senza che questi se ne accorgano’. È certamente la prima idea della voce narrante della versione finale, l’eliotiano ‘uomo in più’, la ‘fata Morgana’ che può apparire a uomini sotto sforzo, in situazioni estreme. La scrittura del libro ha poi modificato quest’idea – la scrittura modifica sempre le idee iniziali, le forgia secondo il proprio procedere e l’autore si deve sottomettere a questo smottamento.

Rimane però il germe iniziale ed è interessante seguire il suo modificarsi.

Ho perso il biglietto nel marasma delle mie librerie ma per fortuna l’avevo fotografato tempo fa e così rimane la testimonianza di un’idea, di un progetto che poi, in gran parte modificato, ha contribuito alla stesura del libro. Occorre essere malleabili riguardo all’idea iniziale. Bisogna cedere, ammettere di sapere poco nel momento in cui s’inizia a scrivere e che i motivi profondi emergono molto tardi nella stesura e bisogna saperli cogliere. Ma se non si segue quell’idea iniziale, se non le si attribuisce un’importanza fondamentale nell’economia del racconto, è difficile che il libro arrivi a concludersi. È un po’ come lo stile di un sarto su misura: si parte da quello stile ma l’abito va realizzato sulla struttura fisica di chi lo dovrà indossare. Sembra un paragone dozzinale ma è la cura al particolare che fa la differenza. Alla fine si scopre che Dio o il diavolo sono nei dettagli.

Come detto, a gennaio uscirà per il Saggiatore una nuova edizione di Ultimo parallelo. Il testo è pressoché identico a quelli delle altre edizioni ma è preceduto da una sessantina di pagine dove ragiono sulle origini del libro ed è seguito da una quarantina di pagine di inediti, brani di precedenti versioni tagliati durante la stesura del libro. Rileggendoli mi sono reso conto che il lavoro sul testo non è stato un lavoro di limatura della scrittura – scrivo in maniera abbastanza ‘automatica’ e non presto eccessiva attenzione alla scelta delle parole. Tutto fluisce piuttosto rapidamente, con i pregi e i difetti di questo tipo di scrittura. Al contrario sono molto esigente riguardo alla struttura complessiva del testo. Ogni brano deve rispondere non solo alla domanda: ‘è scritto bene’? ma soprattutto all’altra domanda: ‘serve davvero al libro?’

Così ogni romanzo si costruisce attorno a un’intelaiatura che dev’essere solida ma disponibile ai cambiamenti. Non innamorarti delle belle idee mi diceva il mio maestro di Storia dell’arte; non con le belle idee si fanno i libri, mi confidò un importante editore con cui ho pubblicato molti anni fa.