Fuori dagli schemi, il mestiere di scrivere raccontato da chi lo fa è una serie di interviste a scrittrici e scrittori pensata per esplorare alcuni aspetti del lavoro sul testo letterario che normalmente vengono lasciati da parte, taciuti o tenuti gelosamente nascosti. Fuori da schemi interpretativi per addetti ai lavori, le interviste si concentrano su schemi concreti, che di volta in volta possono essere scalette, appunti, brogliacci, alberi genealogici, schede dei personaggi, disegni, tabelloni da detective e crazy wall…

Oltre a porre alcune domande dirette su questo o quel problema tecnico, abbiamo chiesto agli intervistati di metterci a disposizione parte dei propri scartafacci e di discuterli insieme a noi. Ma l’obiettivo più importante di questi dialoghi è invitare gli appassionati di letteratura a esplorare il backstage del testo insieme a chi lo ha concepito e realizzato, sia per conoscere aspetti nascosti di testi letti e apprezzati, sia per scoprire opere, autrici e autori che ancora non si è avuta l’occasione di incontrare.

Le precedenti interviste sono state fatte a Giorgio Fontana, Claudia Durastanti, Filippo Tuena, Melania G. Mazzucco e Alessandro Piperno.

[questa rubrica è nata da un’idea di Claudio Lagomarsini]

Domenico Starnone

Domenico Starnone (Napoli, 1943) esordisce in narrativa con Ex cattedra (1987), frutto di una rubrica per Il manifesto sull’esperienza dell’insegnamento scolastico. L’esordio relativamente tardivo è compensato da una notevole produzione di romanzi, racconti e sceneggiature, nonché da saggi e collaborazioni con la stampa. Con Via Gemito (2000) Starnone vince i premi Strega e Napoli; con Labilità (2005) i premi Flaiano e Castiglioncello. L’uscita di Spavento (2009, premio Comisso) segna l’approdo a Einaudi, da cui sono stati pubblicati gli ultimi cinque romanzi, insieme a le Le false resurrezioni (2018), che raccoglie tre opere degli anni ’90 (Segni d’oro, Denti ed Eccessi di zelo).

Un nucleo importante di questa produzione è il rapporto complesso di personaggi autobiografici (o autofinzionali) con le proprie radici napoletane. Diversi romanzi scandagliano poi i fondali delle relazioni familiari e amorose. Un ultimo tema ricorrente è la scrittura stessa: un procedimento compositivo non isolato comporta, infatti, il ricorso a costruzioni metanarrative, particolarmente interessanti nella prospettiva della nostra rubrica. Proprio a partire da uno di questi casi abbiamo chiesto a Starnone di soffermarsi sul proprio processo di scrittura e di discutere alcuni materiali preparatori dei suoi romanzi.

Per cominciare da questioni generali – organizzazione del racconto e costruzione dei personaggi, pianificazione e revisioni –, le chiederei di partire da un suo romanzo (Spavento, 2009) che fa alternare un racconto vero e proprio con il “diario di bordo” di come avanza la stesura del racconto stesso. Tento di riassumere i punti salienti del procedimento messo in scena. L’autore del racconto è partito da uno spunto: un uomo ormai anziano rifiuta di confrontarsi con il proprio decadimento, che comincia ad assediarlo. Veniamo a sapere che questo autore ha elaborato un «disegno del racconto», che però risulta essere un piano piuttosto elastico, rispetto al quale l’invenzione del momento si concede diverse deroghe. Quando non scrive, l’autore riempie quaderni di appunti, per esempio annota: «Pietro Tosca agisce sull’onda di altri bisogni. Quali? Lavoraci, mi spronai, definisci meglio i sentimenti di Tosca». Sullo sfondo di tutto questo c’è sempre un’esigenza narrativa forte: «Dovevo spingere avanti la storia».

In corso d’opera intervengono alcuni ritorni all’indietro, mirati a individuare snodi che non funzionano e che devono essere aggiustati prima che si possa procedere: «Era lì […] che dovevo tornare per ottenere una maggiore chiarezza tematica». Oppure: «Decisi di mandarlo a urinare in un bar […]. Perciò tornai indietro. E via tutto il resto, ricominciai da lì». Questi ritorni possono anche consistere in puntelli che verranno rivisti in un secondo momento: «Saltai molti passaggi e abbozzai solo il cuore del dialogo. […] Constatai presto che, più che un dialogo, mi era venuto un monologo. […] Limai e poi inserii battute di Bruno per frammentare la battuta lunghissima di Pietro, e misi numerosi punti e punti e virgola, e curai la sintassi».

Ecco, in che misura la rappresentazione letteraria di questo processo coincide effettivamente con il metodo di lavoro che lei ha messo a punto come narratore?

Lavoro, grosso modo, come racconto in Spavento, ma la realtà è naturalmente un po’ più disordinata. A volte scrivo senza nessun disegno, semplicemente ne cerco uno, come accade in un altro mio libro, Labilità. A volte il disegno c’è e il racconto è ormai avviato, come in Prima esecuzione, ma si ingorga e frammenta, finisce in appunti contraddittori, diventa la testimonianza dell’impossibilità costituzionale di compiersi. Infine c’è il caso rappresentato in Spavento: si comincia con un progetto che è già ampiamente racconto; senonché chi sta scrivendo finisce in una vicenda di malattia molto simile a quella del suo protagonista e ciò lo spinge a portare a termine la stesura per correzioni di tiro, con soluzioni impreviste in una condizione di spaurita convalescenza.

Devo chiarire però che nei libri che ho citato la presenza di appunti preparatori, o di appunti che accompagnano la prima stesura, ha una funzione narrativa e quindi per molti versi è orchestrata per mandare avanti la storia. Gli appunti reali hanno sicuramente un ruolo importante, ma spesso restano lì nei quaderni, tanto che o non me ne ricordo più o, se li rileggo, li trovo inutili se non disturbanti. In effetti per me è fondamentale l’abbozzo della prima stesura, il momento in cui so, in linea di massima, dove andare, ma la scrittura è ancora un affollarsi di momenti narrativi, alcuni buoni, altri no, alcuni scritti e riscritti, altri abborracciati, ed è tutto un gioco di inclusioni e esclusioni, aggiunte e cancellature.

Da ragazzo ho immaginato un romanzo che non cancellasse niente, che si presentasse nel suo farsi disordinato, ma era una fatica impossibile. Credo però che mi sia venuta da quella ipotesi l’abitudine di annotare spunti narrativi i più svariati, spesso a nastro, l’uno dietro l’altro. Butto giù, ormai da una sessantina d’anni, tutte le ipotesi di racconto che mi vengono in mente. Lo faccio, per comodità, usando quasi sempre la prima persona. Raramente superano le sessanta righe, in gran parte non vanno oltre le cinque righe. Quei quaderni e, in seguito, quei file per me sono stati e sono importanti. Alcuni dei miei libri vengono da lì.

In un’intervista recente ha detto che «non si tiene mai abbastanza a mente che l’organizzazione del racconto racconta, è parte fondamentale della narrazione». Parlava della struttura di Lacci e Confidenza, il terzultimo e ultimo dei suoi romanzi, costruiti sull’alternanza di voci che narrano, da più punti di vista (e talvolta a distanza di tempo), la stessa storia: in Lacci prende la parola una donna tradita, a cui seguono i racconti del marito e, infine, della figlia; in Confidenza inizia un uomo che narra la propria vita, continua la figlia di lui anziano, conclude l’antica amante. Potrebbe illustrarci come sono state elaborate queste costruzioni? È esistito un «disegno del racconto», si sono tracciate da sé, sono il frutto di ripensamenti e ritorni all’indietro?

A titolo d’esempio, provo a mettere in ordine il farsi di Lacci. Le ho parlato dei file in cui raccolgo abbozzi sintetici di racconto. Sono appunti che spesso nascono in tempi diversi. Lacci deriva in principio dalla fusione occasionale, imprevista, di – semplificando – tre situazioni narrative che all’origine non avevano nessun punto di contatto tra loro Le trascrivo qui un po’ di righe che hanno portato al racconto così come è stato pubblicato. Gliele trascrivo in ordine di tempo:

[2002] Dopo la morte dei nostri genitori mio fratello ed io ci decidemmo a tornare nella casa in cui eravamo cresciuti. Cominciammo ad annotarci le cose che volevamo spartirci e quelle che avremmo venduto o buttato. Poi, senza alcun motivo evidente, passammo a spaccare tutto. Cominciò mio fratello.

[2005] La cosa che temo di più è che mia moglie trovi il modo di aprire il cubo che abbiamo comprato a Praga tanti anni fa. È lì che nascondo le foto di una mia vecchia amante.

[2006] Tornammo a casa dopo un lungo viaggio in macchina. Mentre portavo i bagagli in ascensore, mia moglie mi chiamò allarmatissima: non riesco ad aprire la porta. Mi ci volle poco a capire che qualcuno si era barricato nel nostro appartamento, aveva trascinato mobili contro la porta.

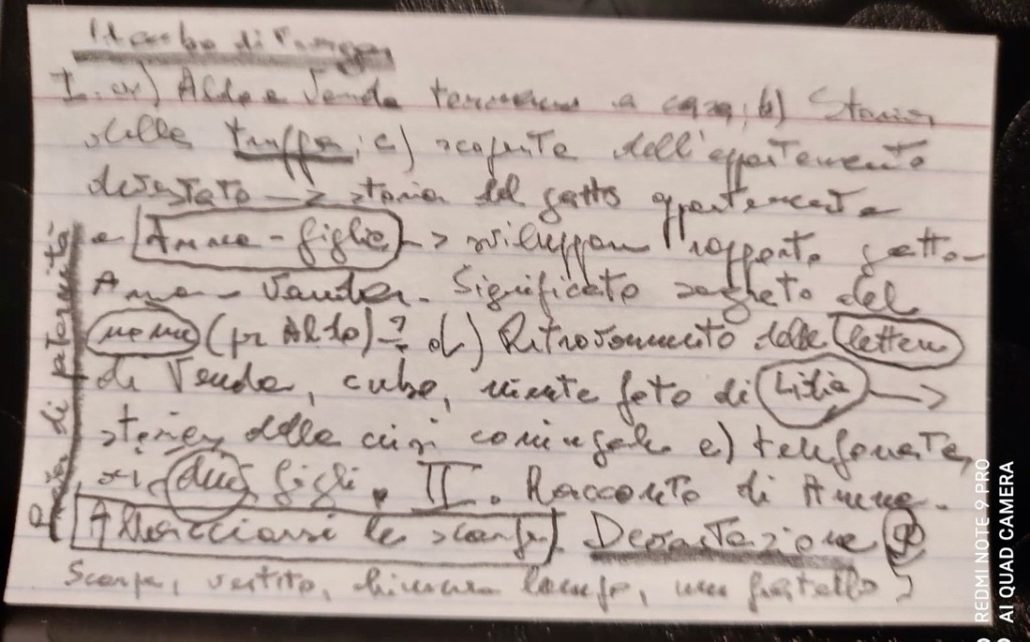

Sono tre spunti che hanno impiegato una dozzina d’anni a trovare il modo di saldarsi insieme diventando il contenitore di parecchie altre piccole storie. Ecco il disegno molto approssimativo del racconto, che risale al 2012, quando mi sono deciso a cominciare:

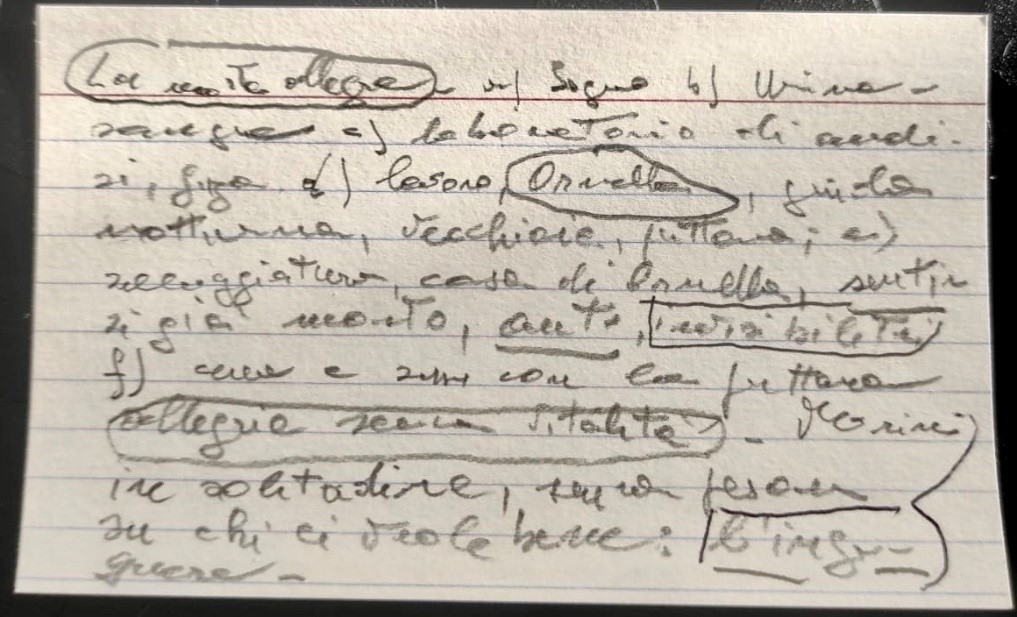

All’origine, come si vede, la storia era in due parti: il racconto del padre, il racconto della figlia. Tendevo a concentrarmi su una figlia soltanto, non su due fratelli come era nel mio appunto originario. Il progetto si chiamava Il cubo di Praga e diventa Lacci solo quando mi ricordo di un vecchio testo di cinquant’anni prima che avevo intitolato così, ma che aveva tutt’altra finalità e tono. Le allego qui la prima pagina ma solo a riprova dei salti imprevedibili che fanno le combinazioni di parole quando una serie di fattori – spinte e controspinte che nessun metodo può tenere sotto controllo – ti convincono che hai qualcosa di urgente da raccontare.

Questo Lacci era senza destino, perso tra le carte da decenni. Risorge, trova tutt’altra scrittura, tutt’altra funzione, e dà una svolta decisiva al racconto.

Ma c’è un altro momento importante che interviene, questa volta, quando la prima stesura è quasi terminata e il racconto ha ormai una sua struttura che pare definitiva. Mi rendo conto che le vecchie lettere di Vanda, collocate nel progetto iniziale dentro il racconto di Aldo, possono fare parte a sé e diventare così un terzo io narrante autonomo. Prima provo a collocarle tra il racconto di Aldo e quello di Anna, adattandole e riadattando tutto l’impianto; poi cambio bruscamente idea, le riscrivo per l’ennesima volta e le metto in apertura.

Una tentazione che esercita un forte richiamo su chi organizza un racconto con punto di vista mobile è quella di caratterizzare – o iper-caratterizzare – le diverse voci in modo da distinguerle l’una dall’altra. Nei suoi romanzi, invece, cambia sì la prospettiva, ma le voci risultano piuttosto omogenee tra loro (e omogenee anche con la voce generale di Starnone-narratore). Questo crea, tra l’altro, uno spaesamento nei punti di sutura: bisogna leggere qualche riga per capire che il punto di vista è cambiato, e occorre procedere per alcune pagine prima di mettere a fuoco chi sta parlando e in quale piano temporale. Potrebbe sviluppare le ragioni di questa scelta e, insieme, illustrarci come lavora sulla voce e il tono del racconto?

È una scelta antinaturalistica di vecchia data. Da ragazzo ho provato a raccontare l’ambiente tutto dialetto in cui vivevo o con un un italiano a forte cadenza napoletana o direttamente in dialetto, come se fosse Lu cunto de li cunti. Entrambe le soluzioni mi sono sembrate false. Mi è sembrato più vero accogliere storie e personaggi dentro il mio italiano di neoacculturato, sempre in prima persona, senza mimare alcunché. Mi dicevo: se uno è milanese, basta scrivere «milanese» e via col dialogo, evitando di chiedere, che so, a qualche amico di Milano di mettermi in dialetto una o due battute di dialogo in modo da ottenere un po’ di colore locale. Insomma, se sulla pagina volevo metterci un bambino, bastava un «quando ero bambino o bambina», senza necessariamente bambineggiare. E se volevo essere una donna, bastava la grammatica, senza ricorrere a stereotipi del femminile. Per questa strada ho finito per assottigliare tutto: pochi dettagli ambientali, pochissimi sull’aspetto fisico dei personaggi. Quando ho cominciato a pubblicare, a metà anni Ottanta, avevo ormai questa scrittura che accoglieva tutto quello che serviva al racconto e tuttavia mimava naturalisticamente poco o niente. Quindi, ora complicando un po’ le cose, ora semplificandole ulteriormente, sono andato avanti con quello strumento lì di quando ero giovane, e mi ci sento tuttora a mio agio. Verissimo: nei miei ultimi libri, quando cambio ‘io’ senza segnalarlo con qualche tic o intercalare o marcatezza che dica come a raccontare sia un uomo, una donna, un vecchio, un giovane, un eterosessuale, un omosessuale e così via, il lettore per qualche rigo è spaesato. Ma è uno spaesamento che, dal mio punto di vista, non guasta affatto, anzi mi sembra salutare.

Oltre ai romanzi e ai racconti (e di fianco ai saggi), ci sono le sceneggiature per il cinema e la televisione. Le è capitato sia di adattare per lo schermo sue opere letterarie (per esempio i libri sulla scuola e, di recente, Lacci) sia di scrivere sceneggiature originali. Diversamente dalla scrittura letteraria, quella televisiva o cinematografica è, in genere, collaborativa (per Lacci, ad esempio, la affiancano Francesco Piccolo e il regista Daniele Luchetti). Può descriverci quali sono, per lei, le principali differenze nella lavorazione dei suoi romanzi e delle sue sceneggiature?

Be’, c’è una differenza che è decisiva. Mentre la scrittura di un libro deve dar conto soltanto a se stessa – è autonoma –, la scrittura di una sceneggiatura è subordinata al film, ne è solo un primo stadio più o meno importante. Insomma se la scrittura letteraria è l’opera, la scrittura di una sceneggiatura è uno specialismo che all’opera – cioè a un racconto che si compie con mezzi diversi dallo scrivere – contribuisce insieme ad altri specialismi. Non a caso il testo stesso di una sceneggiatura è tradizionalmente l’amalgama di più individualità e di diversi livelli di competenza: scrittura di gruppo che prepara un lavoro di gruppo volto a realizzare un racconto per immagini.

Altre differenze? La fatica. Scrivere un libro è faticoso, scrivere sceneggiature un po’ meno. Senza contare il piacere. Nel primo caso è un affaticarsi che dà un senso di goduriosa potenza; nel secondo è un mestiere a scarso tasso di godimento, specialmente quando la fase creativa si esaurisce e comincia quella in cui bisogna fare i conti coi produttori, il cui obiettivo – lo dice David Mamet – è sempre farti scrivere un film già visto, uno che assomigli il più possibile al successo dell’anno prima.

Ciò detto, il meglio dello scrivere sceneggiature è, per me, imbastire trame. Mi annoia scalettare libri miei o altrui. Preferisco inventare storie e personaggi di sana pianta. Lo faccio fin da quando ero bambino e vado avanti a ruota libera, con un piacere un po’ infantile appunto, senza spunti o aneddoti di partenza.

Se capisco bene, accade spesso che il suo processo di scrittura si alimenti anche del “materiale di scarto” che inevitabilmente il processo stesso produce. Il blocco, l’ingorgo, il troncone di racconto abbandonato anni prima possono diventare, così, la base sulla quale costruire un insieme finalmente organico e conchiuso. Lo abbiamo visto con Lacci: le andrebbe di approfondire un altro caso?

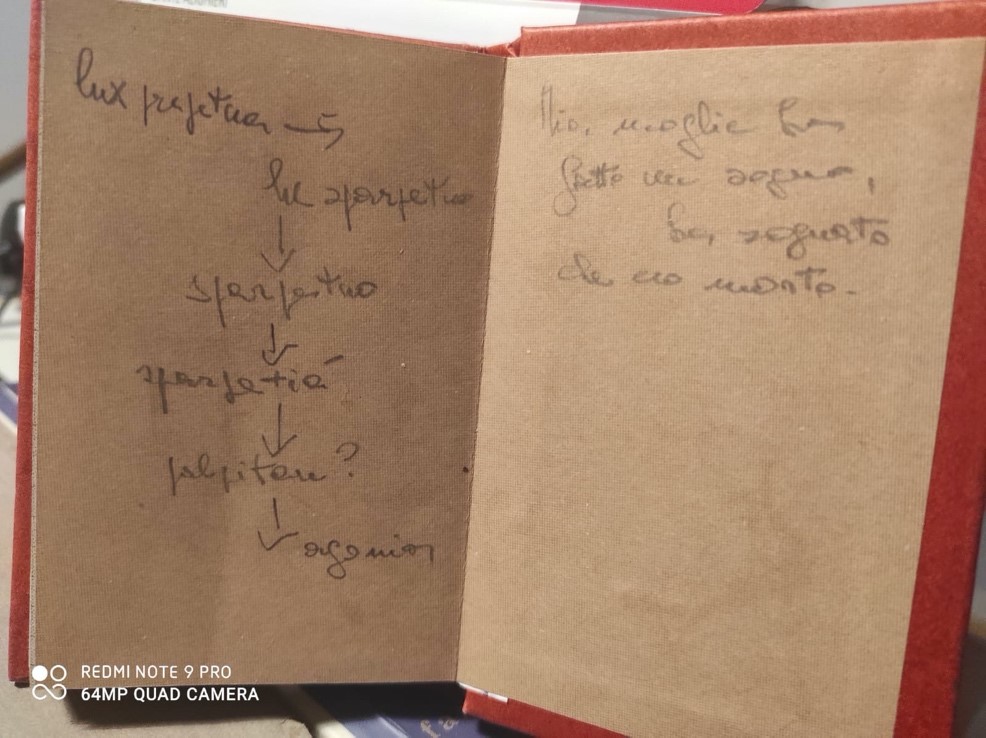

Non parlerei di materiale di scarto ma di materiale in attesa di sprigionare ragioni forti. O anche di ricevere un’energia imprevista da tentativi nuovi di racconto. A volte capita, più spesso no. A questo proposito vorrei, se permette, tornare su Spavento. È un’esperienza di scrittura a cui tengo molto. All’origine di quel libro ci sono quattro appunti, uno del 1999:

«lux perpetua→ lu sparpetuo→ sparpetià→ palpitare? → agonia. / Mia moglie ha fatto un sogno, ha sognato che ero morto».

Un altro del 2002: «Mi parlò molto bene della sceneggiatura, bello questo, bellissimo quell’altro. Bevvi molto, non mi sentivo bene, lei se ne accorse e mi disse: ti apro il divano. Accettai, andai in bagno. C’era in un angolo una cesta di vimini zeppa di manoscritti. Riconobbi in cima la mia sceneggiatura. Era piena di sottolineature furibonde e annotazioni tipo: “che stronzata”».

Gli ultimi due del 2003: 1) «Un tale che conosco, molto malato, è andato al ristorante, ha ordinato di tutto, ha mangiato e bevuto fino a star male e morire»; 2) «Una mattina di parecchi anni fa, mentre scrivevo di un tale che urinava sangue e, preso dallo spavento, si sottraeva a ogni cura medica, abbandonava mogli e figli e si stordiva con una vita di stravizi, mi scoprii una ghiandola gonfia del collo, poco sotto la mascella, e atterrito corsi dal mio medico che, con un leggero tono ironico, pensò bene di calmarmi dicendo: una ghiandola è tutto e niente, può dire che sei raffreddato o che hai la leucemia. Quindi, dopo avermi guardato in gola, diagnosticò che ero raffreddato. Ma io mi ritrovai in strada, nell’aria gelida di gennaio, sicuro di essere gravemente ammalato».

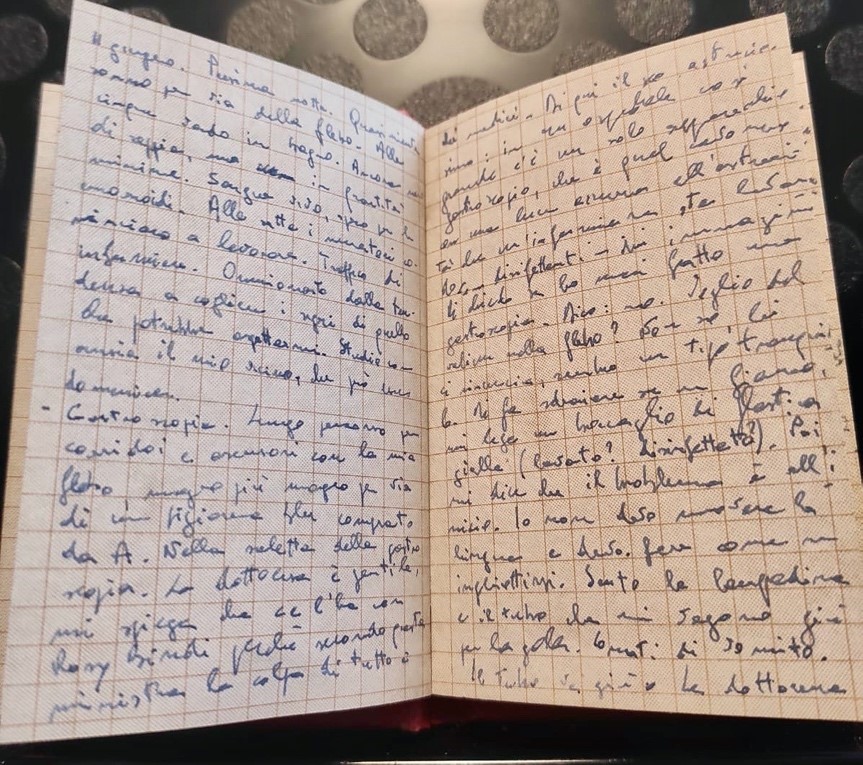

Il primo appunto chiude il quadernetto (1999) zeppo di note, diciamo in diretta, su una mia vicenda di malattia e ricovero d’urgenza in ospedale. L’ultimo è invece il riuso di un appunto ben più lungo del 1970, che raccontava di come mi ero rivolto per una faringite al medico condotto del paesino dove insegnavo.

Questo materiale avvia, nel 2005, l’abbozzo della storia di invenzione che occupa le prime 90 pagine di Spavento.

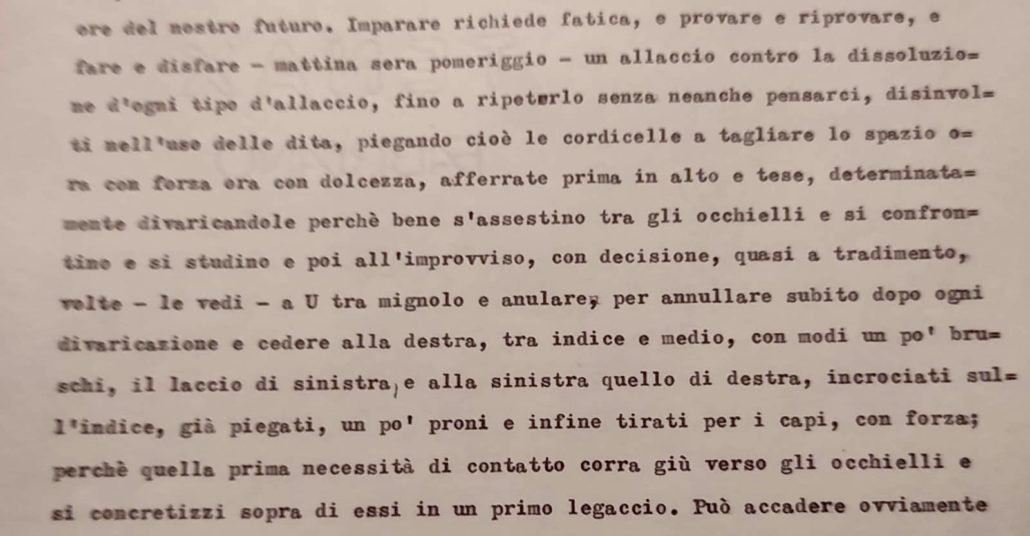

La moglie di Tosca, un anziano sceneggiatore in declino, sogna la morte del marito; Tosca ha un preoccupante disturbo urinario, deve fare delle analisi; mente alla moglie, non fa le analisi e comincia una peregrinazione per Roma che di stazione in stazione gli prova la sua decadenza fisica e professionale; fino a un finale in cui si ingozza di cibo e di sesso come se fosse giovane e sano. Metto anche qui, come faccio di solito, cose mie – il lavoro di sceneggiatore, l’esperienza del corpo che comincia ad invecchiare, un po’ di ipocondria – per aiutarmi a credere, mentre scrivo, nella verità di ciò che invento. L’abbozzo resta tale fino al 2007 quando, dopo l’esperienza di Prima esecuzione, mi viene in mente di incastonare la storia che chiamavo La morte allegra dentro una mia vicenda reale – l’esperienza ospedaliera per la quale avevo parecchie note, vale a dire gli appunti del quadernetto del 1999. Le accludo qui qualche pagina di quegli appunti:

Era già una base scritta, uno schema della realtà dei fatti mentre avvengono, senza trama. La cosa che mi attraeva era accostare una scrittura in cui, dentro i vincoli niente affatto irrilevanti del ‘realismo’, puoi organizzare eventi e personaggi come ti pare, a una scrittura che sintetizza in fretta l’accaduto senza effetti studiati, senza invenzione. Fino a una commistione dell’una e dell’altra, nei limiti del possibile orchestrata secondo finalità consapevoli.

Gli schemi di Spavento e Lacci sono tracciati su foglietti di piccolo formato, due “pizzini” a righe che sembrano far parte di uno stesso blocchetto. Ecco, per risultare efficace ed essere governato, un buon intreccio ha bisogno, per lei, di poter stare in quel formato? Come ci insegna Genette, ogni racconto, anche smisurato, potrebbe essere ricondotto a un enunciato semplice; per esempio, il riassunto estremo della Recherche sarebbe: «Marcel diventa scrittore». Se davvero esiste, questa esigenza di sintesi in che relazione sta con il piacere di inventare trame a cui accennava sopra? Noto che molte di queste, poi, non si trasformano in testi compiuti, ma possono abitare all’interno di altri racconti: penso ad esempio alla sceneggiatura dell’“uomo invisibile” che è incastonata ne La morte allegra, a sua volta incastonata nel racconto dell’ospedalizzazione.

Non so se ho un’esigenza di sintesi. Direi che è più un bisogno fisico di ambienti facilmente controllabili, di porta chiusa, di spazi bianchi minuscoli. Ma è una cosa a cui mi sta facendo pensare lei adesso, per la prima volta. Di sicuro scrivo appunti a mano sempre su quadernetti. Di sicuro uso, per annotazioni rapide o schede di lettura, cartoncini tutti di identiche ridotte dimensioni. E poi mi infastidisce lasciare fogli bianchi: di un quaderno riempio sempre tutte le facciate, passo da una facciata all’altra malvolentieri. E ho una grafia minuscola che tende a ingrandirsi quando ho fretta, ma se succede perdo presto concentrazione. Anche col pc, a pensarci, scelgo caratteri di 12-13 pt, eppure la vista mi aiuta sempre meno. Che dirle, dunque? Questa tendenza a contrarre è in relazione o in contraddizione col piacere di inventare trame? Forse la mia tendenza a raccontare in modo disteso non si è mai liberata pienamente. Ha preso la via delle storie abbozzate in poche righe, non compiute, per puro sfogo privato. O, nei libri, è diventata piacere di montare piccoli tasselli accanto a piccoli tasselli. Se lei seziona Via Gemito, per esempio, ci trova storie con cui, a dilatarle, si possono fare altri due o tre libri della stessa mole. Ma anche queste ultime cose che ho scritto – Lacci, Scherzetto, Confidenza –, pur nella loro brevità, riassumono vite lunghe attraverso storie minime. E tendono all’incompiutezza. L’incompiutezza, devo dire, mi sembra più vera della compiutezza.