‘Dove si va, alla cieca? E dove si arriva, di colpo?’, dice Zhuang-zi. Si rivolgano queste domande allo stato presente della coscienza antispecista, e le risposte non potranno che essere discordanti. Di colpo, ma forse nemmeno troppo, la ricerca scientifica è arrivata a provare la molteplicità delle intelligenze e dei linguaggi vegetali e animali. Si pensi agli studi di Suzanne Simard (di cui Knopf pubblicherà a maggio prossimo Finding the Mother Tree: Discovering the Wisdom of the Forest), o di Peter Wohlleben (autore, tra gli altri, de La vita segreta degli alberi e La vita segreta degli animali, editi in Italia da Macro Edizioni, rispettivamente nel 2016 e 2018).

Al contrario, la consapevolezza comune si aggira nella natura quasi sempre alla cieca, sorda a qualsiasi interazione che esuli dal contatto con una manciata di animali addomesticati. Tanto da stupirsi nel venire poi a sapere che, oltre agli animali, comunicano persino gli alberi, per mezzo di odori, segnali elettrici e reti sotterranee di funghi. Tra queste due posizioni si attesta, mediana, molta scrittura contemporanea: dal premio Pulitzer 2019 Il sussusso del mondo di Richard Powers ( La nave di Teseo, 2019) alle sperimentazioni poetiche di The Grassling di Elizabeth-Jane Burnett (Allen Lane, 2019). Un panorama narrativo e poetico prevalentemente anglofono è alla ricerca di una forma, o meglio di più forme, che tengano conto di voci plurime, a lungo silenziate. Voci di esseri altri, non umani, di altri abitanti di questa terra in comune. Di ritmi diversi e diverse logiche.

Lo scrittore inglese Max Porter è tra coloro che hanno accettato brillantemente la sfida di un cambio di direzione, da innescare proprio a partire dal linguaggio, dalla narrativa, dall’arte, dalle espressioni quintessenziali dell’essere umano. Nei suoi primi due libri, Il dolore è una cosa con le piume e Lanny, Porter sembra chiedersi se sia possibile iniziare provvisoriamente da un punto di vista personale, umano, specifico, senza per questo fare del punto di partenza un centro inevitabile. Se sia possibile, rispondendo creativamente alle teorie di Haraway e Butler, far derivare dalla posizione del singolo una visione eccentrica, a-centrica, pluricentrica.

Già Merleau-Ponty aveva a suo tempo obiettato che un pensiero simile non può che costituire un meccanismo di auto-inganno del sé, una farsa, una performance che, sotto la superficie di una sovversione, non fa che rafforzare la centralità dell’uomo. Eppure è proprio in una narrativa poetica come quella di Porter, nel suo lavoro di elegante decostruzione di ogni coordinata apparentemente fissa, di ogni centro e di ogni centrismo, che la letteratura contemporanea può trovare le parole per uscire, e con classe, da gerarchie antropocentriche e rigidità teoriche che il pensiero ecocritico e queer mettono in discussione ormai da anni.

Già nel 2007 la filosofa americana Karen Barad proponeva un ‘realismo agenziale’ che riconoscesse agency tanto nella totalità degli esseri umani, animali e vegetali, quanto nelle macchine: il suo Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning è stato tradotto in italiano da ETS nel 2017, col titolo di Performatività della natura. Quanto e queer. Il fisico Carlo Rovelli, col suo Helgoland, uscito nel 2020 presso Adelphi, ha a sua volta fatto interagire la fisica quantistica con una comprensione del mondo ad ampio raggio: un mondo fatto, per l’appunto, di interazioni prima che di entità discrete, di relazioni più che di sostanze singole. È proprio da questa temperie filosofico-scientifica, magmatica e interconnessa per statuto, che emerge la scrittura di Max Porter, cantore di un’animalità in dialogo con l’uomo, ma anche portavoce raffinato dell’alterità vegetale.

Il dolore è una cosa con le piume

Nel suo primo libro, Grief is the Thing with Feathers, pubblicato nel 2015 dall’inglese Faber & Faber e tradotto da Silvia Piraccini per Guanda nel 2016, l’animale in questione è un corvo, e il meccanismo creativo solo parzialmente originale. Un corvo che raccoglie l’eredità dell’albatros di Baudelaire, del gabbiano di Cechov, dell’airone di Bassani. O, più semplicemente, dei corvi di Edgar Allan Poe e Ted Hughes. Un’eredità fatta di allegoriche proiezioni di sentimenti umani su esseri animali. Niente di nuovo, dunque? Aveva in fondo ragione Merleau-Ponty: impossibile uscire dall’antropocentrismo? Uscire poi per andare dove, per dove ricadere?

Nel primo lavoro di Max Porter, è vero, dall’uomo si parte e all’uomo si torna, ma nel percorso si acquisisce un livello di (auto)comprensione e di empatia che solo è concesso a chi cerchi di dialogare con le alterità più diverse, siano esse interiori o esteriori. Il corvo che appare in copertina è, in effetti, un’estroflessione di sentimenti umani profondissimi e comuni al tempo stesso, che solo con un certo livello di obiettivazione e straniamento si può cercare di iniziare a comprendere. Rappresenta la perdita, il dolore, la tristezza. E lo fa sfruttando l’evidenza della prosa, la rarefazione della poesia, ma anche la giocosità della tipografia.

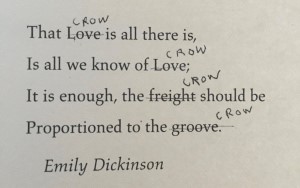

Si prenda ad esempio l’esergo, tratto – come del resto il titolo del libro – da una poesia di Emily Dickinson:

Nel corso della storia il corvo appare come uno dei protagonisti a cui l’autore assegna una voce specifica, insieme al papà e ai due figli di una famiglia alle prese con l’improvvisa morte della mamma. Ma per comprendere il ruolo dell’animale nella narrazione, questo gioco tipografico in apertura è dirimente. Corvo è infatti tutto quel che riesce a depennare l’amore, pur lasciandolo intravedere sotto di sé. Corvo è quel che, quando arriva, si sovrappone a ogni azione quotidiana, a ogni sua sostanza, a ogni sostantivo. Corvo è dunque, come dicevo, sinonimo di dolore, del dolore totalizzante e paralizzante innescato dalla perdita, che i protagonisti umani della storia cercano di affrontare, ognuno a proprio modo. Il corvo si appollaia nelle loro vite inaspettato e inizialmente incompreso, si aggira nelle loro teste e tra le righe del libro, dialogando e scuotendo i loro e i nostri perturbamenti.

L’animale rappresenta una proiezione di quel che di peggio può attraversare la mente di chi soffre. È, in fin dei conti, l’animale nero e gracchiante a cui il folklore ha attribuito connotati tradizionalmente negativi. Eppure, nel libro di Porter, il corvo è anche il facilitatore del superamento, forse persino della sublimazione, del dolore più acuto. A metà della prima parte l’uccello si descrive così, con vivida rappresentazione grafica del caratteristico procedere per balzi, e con icastico riferimento al nutrirsi del putrido:

What good is a crow to a pack of grieving humans? A huddle

A throb.A sore.

A plug.

A gape.

A load.

A gap.

So, yes. I do eat baby rabbits, plunder nests, swallow filth, cheat death, mock the starving homeless, misdirect, misinform. Oi, stab it! A bloody load of time wasted.

But I care, deeply. I find humans dull except in grief. There are very few in health, disaster, famine, atrocity, splendour or normality that interest me (interest ME!) but the motherless children do. Motherless children are pure crow. For a sentimental bird it is ripe, rich and delicious to raid such a nest.

Il corvo non si preoccupa di apparire piacevole. Piuttosto disturba, inopportuno e impertinente. Ma il fastidio che provoca è anche in grado di mangiarlo, di digerirlo e, indirettamente, farlo digerire. È infatti grazie alla sua apparizione nella vita dei tre esseri umani che il dolore di questi ultimi pian piano si trasforma, uscendo da un fondo senza speranza e assumendo una ricchezza feconda.

Il dolore, si legge più avanti nel libro, è tutto. È il tessuto stesso dell’individuo, meravigliosamente caotico. Bisogna dunque imparare a far riemergere da sotto alla sofferenza quel che questa aveva depennato, ricalibrare il dolore alla base fertile dell’essere, non in una posizione di controllo accecante, bensì di guida il più possibile armonica. Ed è proprio nella capacità di mettersi in ascolto di una voce altra, umana al punto tale da avere sembianze animali, animale fino a suonare umana, che risiede il graduale passaggio a una nuova consapevolezza del sé.

Che questa voce si richiami alla poesia di Ted Hughes è un’ulteriore testimonianza della riconciliazione col detto e col non detto, una riappacificazione concessa solo a chi si conceda di parlare davvero col diverso, col rimosso. Hughes, l’autore a cui il papà dei bambini nella storia dedica le proprie ricerche accademiche, ha scritto il suo Crow: From the Life and Songs of the Crow tra il 1966 e il 1969, ossia nel periodo successivo al suicidio della moglie Sylvia Plath. Le ipotesi di violenza fisica e verbale che Hughes avrebbe riservato a Plath negli ultimi anni del loro matrimonio sono state confermate, nel 2017, dalla pubblicazione di una serie di lettere della scrittrice alla sua psichiatra.

Perché chiamare in causa proprio Hughes, dunque? Perché riferirsi al lavoro di un uomo che, a differenza del protagonista adulto di Porter, è stato terribilmente responsabile della morte della propria moglie? Non credo che la risposta vada cercata in un banale tentativo di redenzione. Piuttosto – e torna così in primo piano l’altro non umano – si potrebbe intravedere la proposta di un approccio del tutto diverso alla vita, ai rapporti tra gli esseri, ai sentimenti propri e altrui: un approccio in cui l’uscita dalla centralità del proprio sé produca la decostruzione di introiettate barriere conflittuali. E, nel farlo, disinneschi alla radice la tossicità di vari tipi di rapporti di forza, siano essi di genere, di classe, di etnia o di specie. La proposta sembra dunque essere quella di un’apertura totale verso l’altro da sé, unico possibile punto di partenza per una rinnovata concezione dei rapporti privati e sociali, in cui vengano armonizzate le diversità che gerarchie di vario tipo hanno nel tempo pericolosamente sclerotizzato.

Lanny

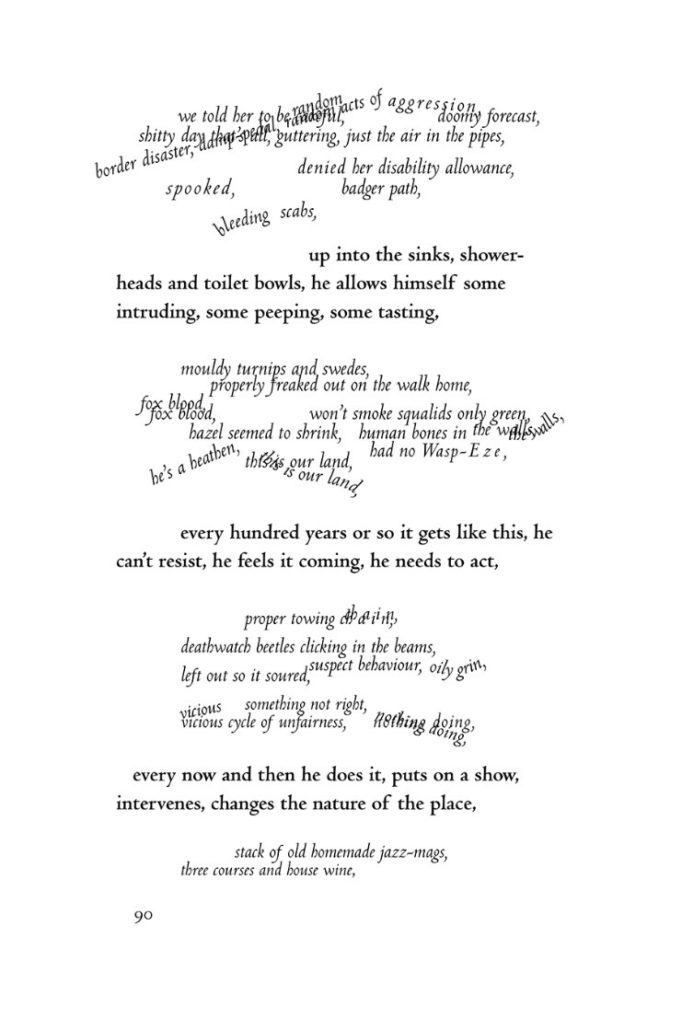

L’apertura verso una polifonia radicale caratterizza con ancor maggiore forza il secondo libro di Max Porter, pubblicato nel 2019 da Faber & Faber ma non ancora tradotto in italiano. Starà forse avendo un ruolo, in questo ritardo, il layout di molte pagine di Lanny, che prosegue e intensifica l’inventiva tipografica del lavoro precedente. Se in quel caso la voce del corvo era resa ricorrendo a giochi di spazi e indentazione, maiuscole e onomatopee, qui i corsivi si alternano ai grassetti, le linee dritte a quelle curve, e le frasi si sovrappongono, accarezzano di tanto in tanto i margini della pagina, talvolta rimanendo persino interrotte dall’orlo dei fogli.

Tutto questo accade, però, solo quando a parlare è Dead Papa Toothwort, l’albero secolare del villaggio in cui si sono da poco trasferiti Lanny e i suoi genitori. Di questi ultimi non vengono specificati i nomi, pur essendo la storia raccontata anche dal loro punto di vista. Nella prima sezione del romanzo, infatti, una calibrata alternanza di voci presenta Lanny, la mamma, il papà. Ma soprattutto Pete, l’artista con cui il giovane protagonista stabilisce un affettuoso sodalizio intellettuale e creativo, e Dead Papa Toothwort, l’albero che tutti ascolta e di tutti assimila i discorsi, in un caos apparentemente inintelligibile, ma in realtà ben più armonico dei luoghi comuni e delle perplessità umane.

«The boy knows me. He really truly knows me», dice l’albero sopravvissuto già a settantaquattro generazioni umane, nonché ad atrocità di uomini contro uomini, di natura contro natura, e di uomini contro natura:

Dead Papa Toothwort has seen monks executed on this land, seen witches drowned, seen industrial slaughter of animals, seen men beat each other senseless, seen bodies abused and violated, seen people hurt their closest, harm themselves, plot and worry or panic and rage, and the same can be said of the earth. He has seen the land itself cut apart, its top layer disembowelled, stripped and re-plundered, sliced into tinier pieces by wire, hedges and law. He has seen it poisoned by chemicals. He has seen it outlive its surgeons, worshippers and attackers. It holds firm and survives the village again and again and he loves it. He wouldn’t do well in a wilderness.

Dead Papa Toothwort ha visto tutto questo. E proprio perciò può riconoscere la voce diversa, la luce interiore di chi, da tutto questo, si distanzia. Qualcuno come Lanny, che con Pete discute della morte, e ipotizza che l’anima, libera per la prima volta dopo la fine corporea, girovaghi per pochi attimi per apprezzare finalmente l’interconnessione di tutte le cose. Qualcuno come Lanny, che inventa storie su foreste in grado di riconoscere se una persona sia buona o meno, presagendo quel che capiterà a lui stesso qualche pagina più in là.

In effetti, la prima parte del romanzo si sviluppa come una rappresentazione multivocale della placida vita del villaggio, in cui sono prevalentemente i pensieri di Dead Papa Toothwort ad innescare la sperimentazione grafica, mentre la seconda sezione viene completamente fagocitata dal caos, dalla confusione mentale ed emotiva causata dall’improvvisa scomparsa di Lanny nella foresta. Se prima ogni sottoparagrafo era introdotto dalla chiara indicazione del personaggio a cui veniva data la parola, con l’entrata in gioco della tensione drammatica Porter decostruisce ogni coordinata riconoscibile, frammentando la narrazione in un composito sovrapporsi di voci e di paure. Quelle dei genitori di Lanny e degli abitanti del paese, ognuno con una propria personale linea di indagine, una propria reazione all’inatteso, un proprio grado di comprensione del vuoto aperto dall’incomprensibile assenza del bambino, sciolta solo nel terzo e ultimo capitolo da un ulteriore cambio di registro verso un inaspettato realismo magico.

Lanny sembra un fratello lontano del bambino di The Road di Cormac McCarthy. Entrambi «creature d’altra specie», per dirla con Leopardi. La sensibilità li accomuna, la curiosità e l’empatia verso il prossimo, umano e non, qualità senza le quali una strada alternativa al disastro sarebbe difficile da immaginare. Lanny è il villaggio («it’s almost as if Lanny’s scent is the village’s scent»), Lanny è i suoi alberi. E, con questi ultimi, Lanny è la natura e il sovrannaturale, l’antichissimo e il moderno, l’individuo e il collettivo. È proprio questo suo accordo col mondo circostante che determina diffidenza in alcuni e affetto estremo in altri. E, tra questi altri, va annoverato proprio uno spirito della natura in grado di reinserire Lanny nel consorzio umano da cui il caso lo aveva temporaneamente allontanato.

La narrativa e la poesia anglosassoni, nelle molteplici forme del cosiddetto ‘new nature writing’, cercano ormai da anni di rappresentare l’interdipendenza degli elementi, in connessione inevitabile con i problemi legati al cambiamento climatico (in Italia vengono in mente la saggistica di Vito Mancuso e la poesia di Laura Pugno e Chandra Livia Candiani). Parte del progetto è senza dubbio la ricerca di corde emotive che, vibrando, inneschino una sfida cognitiva. La non-linearità della sintassi di Dead Papa Toothwort, e in generale la sperimentazione creativa di Porter, vanno in questa direzione, portando la mente a seguire percorsi non tradizionali. E se la letteratura può contribuire in qualche modo al contrasto della crisi ecologica, è proprio alla sua capacità di indicare strade non battute che deve ricorrere. Prosa e poesia – e soprattutto una gamma di creative fusioni di entrambe – sono oggi chiamate a proporre una rinnovata relazione tra umano e non umano, un’apertura totale verso voci e prospettive multiple, un nuovo senso di collettività che sia inclusiva di tutti gli esseri. Anche quelli più distanti e, ormai è chiaro, solo apparentemente silenziosi.

Max Porter, Grief Is the Thing with Feathers (2015) – trad. it. Silvia Piraccini: Il dolore è una cosa con le piume, Guanda, pp. 124, €14.

Max Porter, Lanny, London, Faber&Faber, 2019, pp. 210, £12,99.