Fuori dagli schemi, il mestiere di scrivere raccontato da chi lo fa è una serie di interviste a scrittrici e scrittori pensata per esplorare alcuni aspetti del lavoro sul testo letterario che normalmente vengono lasciati da parte, taciuti o tenuti gelosamente nascosti. Fuori da schemi interpretativi per addetti ai lavori, le interviste si concentrano su schemi concreti, che di volta in volta possono essere scalette, appunti, brogliacci, alberi genealogici, schede dei personaggi, disegni, tabelloni da detective e crazy wall…

Oltre a porre alcune domande dirette su questo o quel problema tecnico, abbiamo chiesto agli intervistati di metterci a disposizione parte dei propri scartafacci e di discuterli insieme a noi. Ma l’obiettivo più importante di questi dialoghi è invitare gli appassionati di letteratura a esplorare il backstage del testo insieme a chi lo ha concepito e realizzato, sia per conoscere aspetti nascosti di testi letti e apprezzati, sia per scoprire opere, autrici e autori che ancora non si è avuta l’occasione di incontrare.

Le precedenti interviste sono state fatte a Giorgio Fontana, Claudia Durastanti, Filippo Tuena, Melania G. Mazzucco, Alessandro Piperno, Domenico Starnone e Giorgio Falco.

[questa rubrica è nata da un’idea di Claudio Lagomarsini]

Helena Janeczek

Helena Janeczek è nata a Monaco di Baviera da genitori ebreo-polacchi e vive in Italia da oltre trent’anni. Scrittrice, editor, traduttrice, è tra i fondatori di “Nazione Indiana”, collabora alle pagine del «Venerdì di Repubblica» e di «l’Espresso» ed è direttrice artistica di SI scrittrici insieme, festival di letteratura femminile. Dopo un esordio poetico in Germania, Janeczek si è dedicata alla narrativa e ha sempre scritto in lingua italiana. La sua opera verte principalmente intorno a temi come la memoria della Shoah, l’importanza del racconto per salvare fatti e persone dall’oblio della Storia, l’impegno civile della scrittura. Nel suo primo romanzo, Lezioni di tenebra (1997), ha raccontato la vicenda dei suoi genitori e delle persecuzioni razziali durante la seconda guerra mondiale, narrando in parallelo la propria storia di figlia. Nel 2002 ha pubblicato Cibo, romanzo in cui l’ossessione per il (non)mangiare s’intreccia a riflessioni legate agli stereotipi di genere e alla pressione sociale che questi implicano. Con Le rondini di Montecassino (2010) è tornata al racconto storico, narrando da punti di vista diversi e insoliti una battaglia che vide scontrarsi e incontrarsi un’umanità variegata, proveniente dai quattro angoli del mondo. Nel 2018 ha vinto il Premio Strega con La ragazza con la Leica, romanzo a più voci dedicato alla figura della fotografa Gerda Taro, compagna di Robert Capa, morta sul campo mentre cercava di dare testimonianza alla tragedia della guerra civile spagnola.

Nella tua produzione romanzesca si contano quattro libri, un memoir (Lezioni di tenebra), una sorta di autofiction (Cibo) e due romanzi polifonici che ricostruiscono storie vere a partire da documenti, fonti d’archivio e conversazioni (Le rondini di Montecassino e La ragazza con la Leica). Si può dire quindi che la tua produzione narrativa verta quasi per intero sulla ricostruzione di storie vere e sulla loro restituzione in chiave romanzesca. La prima domanda riguarda quindi lo spazio che l’immaginazione vera e propria riveste nel tuo processo di scrittura. Provo a formularla in maniera più diretta: prima di incappare nella storia di Charles Maui Hira (un soldato neozelandese-maori che ha combattuto a Montecassino durante la Seconda Guerra Mondiale, di cui si racconta nelle Rondini) o in quella di Gerta Taro (La ragazza con la Leica), è esistito un appunto che riguardava un genere di storia su cui avresti voluto lavorare? O un’ambientazione? O una dinamica di intreccio? Più in generale, ti capita di appuntarti idee per racconti di finzione oppure rivolgi la tua attenzione solo a captare storie da riportare alla luce?

Non so se è perché vengo dalla poesia o perché sono una persona poco metodica, ma non ho mai sviluppato un libro a partire dagli appunti. Vale a dire che io praticamente non ne prendo, di appunti, se non qualche nota promemoria o schemino scribacchiato su un foglio mentre scrivo. All’epoca di Lezioni di tenebra avevo ancora un quaderno su cui avevo cominciato a scrivere in italiano. Lezioni è nato da due paginette buttate giù, capendo che potevo svilupparle e, dopo un po’, che ne sarebbe venuto fuori un libro. A quel punto avevo chiara l’idea di organizzarlo come un doppio viaggio: la prima parte di scavo interiore, la seconda raccontando il viaggio con mia madre a Auschwitz. Le rondini di Montecassino nasce dall’effetto “a lunga durata” che mi fece un filmato d’archivio dove si vedono dei soldati indiani in mezzo al fumo dell’artiglieria. Ero a conoscenza di amici e parenti che avevano combattuto nel 2°Corpo d’Armata polacco, ma la visione di quegli uomini finiti a Cassino da tutt’altro mondo era stata l’innesco per concepire questo racconto polifonico. Dico “racconto” perché inizialmente pensavo che ne sarebbe venuto fuori un racconto diviso in tre parti, un contributo per un’antologia edita da Neri Pozza. Alla fine la prima parte, quella texana, venne pubblicata come racconto e io lavorai ancora per diversi anni al romanzo. Questo ti dice della mia enorme capacità di prevedere e progettare. D’altra parte, però, sapevo che la struttura del libro dovesse corrispondere alle quattro battaglie e che ogni parte andasse sviluppata intorno alle storie dei soldati di diversa origine. Scelsi i maori perché venivano letteralmente dagli antipodi, scoprendo che fortunatamente la Nuova Zelanda disponeva di molti fantastici archivi digitali. I componenti del Battaglione Maori di cui il nonno racconta al nipote sono realmente esistiti, invece Charles Maui Hira e Rapata sono personaggi inventati. La storia che mi ha ispirato non c’entrava niente con i maori, ma avevo appurato che è davvero frequente che i ragazzi maori crescano con i nonni. In genere, la cosa da cui parto, sia rielaborando storie vere sia imbastendo dei racconti di finzione, sono i personaggi e le loro relazioni. Sono l’aspetto della narrazione che mi prende di più, anche nei libri che leggo.

Nei tuoi romanzi è sempre presente, in un modo o nell’altro, un punto in cui si affaccia la figura dell’autrice, che diventa anche personaggio tra gli altri. Succede naturalmente in Lezioni di tenebra, che è anche un romanzo autobiografico; succede nelle Rondini, dove un capitolo ti vede “in scena” alla ricerca della storia di Irka; succede, seppur in misura minore, anche nella Ragazza, quando nelle ultime pagine compare un “tu” che si interroga su uno degli scatti di Gerda Taro (ma in verità sia il Prologo che l’Epilogo possono essere letti come percorsi di avvicinamento e congedo dalla storia dal punto di vista di chi la sta scrivendo). Recentemente, condividendo su Facebook un lungo post di Tommaso Pincio scritto a proposito di Noi, i sopravvissuti di Tash Aw e ragionando intorno alla possibilità di rielaborare o manipolare una “storia vera” al semplice scopo di far funzionare la narrazione, hai scritto che, per te, «Scrivere le storie degli altri era come conoscere delle altre persone (ma anche se stessa) e entrarci in relazione. Una relazione tra mia capacità di immaginare e tutto ciò che era dato di fatto certo, fonte, documento». Quanto è presente il tuo “io” nelle prime fasi di stesura del racconto? Scrivere delle ricerche che conduci per riportare alla luce le storie che ti interessano è un primo modo per fissare il racconto, che poi verrà rielaborato e “depurato” della tua presenza? Oppure l’inserimento della prima o della seconda persona è un espediente narrativo che introduci a posteriori, quando il piano di lavoro è già ben definito?

Non ho mai tolto o aggiunto la voce che dice “io” più di quanto quel “io” non compaia nella stesura definitiva. Credo, semplicemente, di essermi accorta che le storie degli altri mi interessavano in maniera crescente, anche perché ero convinta di aver scritto un libro d’esordio dove la centralità autobiografica avesse un senso non più replicabile. D’altronde, già in Lezioni di tenebra ci sono i commenti di mia madre che introducono una seconda voce autonoma. In Cibo e nelle Rondini l’io compare come tramite delle storie con cui ho un legame diretto – storie di amici e parenti, grosso modo – o su un piano riflessivo e talvolta metanarrativo: per esempio nel capitolo sulla storia dei cervi neozelandesi la cui esistenza ho scoperto rovistando nel banco surgelati della Lidl. Invece non è stato facile trovare la seconda persona singolare con cui si apre e si chiude La ragazza con la Leica. La prima versione – pubblicata nel volume Nell’occhio di chi guarda (Donzelli) – è scritta in una terza persona che risulta troppo “oggettiva” e saggistica. Non andava bene perché tutto il libro, a partire da quel prologo, vuole trasmettere quanta soggettività c’è nello sguardo di chi scatta o di chi guarda una foto. L’io non volevo usarlo assolutamente. Possiamo dire che, alla fine, è rientrato dalla finestra camuffato dalla seconda persona singolare? Non del tutto, credo. Da un lato perché quel “tu” coinvolge anche il lettore, dall’altro perché un “io” che si sdoppia in un “tu” esprime una visione soggettiva ma senza proporsi come protagonista “proprietario” del racconto.

La ragazza con la Leica è un romanzo costruito da tre capitoli, in ciascuno si ricostruisce la storia di Gerda Taro da un diverso punto di vista: quello del “Bassotto” Willy Chardack, di Ruth Cerf e del primo fidanzato Georg Kuritzkes. Ognuno ricostruisce un pezzo della breve vicenda di Gerda, che è sempre al centro della scena, ma non parla mai in prima persona. Nessuna sezione riporta direttamente il suo punto di vista. In qualche modo Gerda è il centro gravitazionale del libro, ma anche il suo buco nero. Come è nata la struttura del romanzo? È stata dettata dall’esigenza di aggirare il problema di conoscere esattamente ciò che Gerda ha detto o pensato, per attenersi il più possibile a ciò che le fonti testimoniano? Oppure esiste una prima stesura del romanzo – o degli appunti preparatori – in cui hai tentato di trovare anche la voce di Gerda, per poi decidere di usarla solo “di riflesso” nei racconti degli altri personaggi? Il tuo rapporto con lei è stato fin dall’inizio “mediato” o c’è stato un tentativo di farla parlare?

Nella prima email che mandai a Irme Schaber, la biografa di Taro, le spiegavo che avevo in mente di scrivere qualcosa su Gerda Taro senza mai far apparire direttamente né lei né Capa. Le scrissi pure che stavo valutando di usare come narratori/testimoni Willy Chardack e Georg Kuritzkes. Poco dopo ho capito che avevo bisogno anche di Ruth Cerf e che la parte di Ruth doveva stare al centro del libro e su un piano temporale più vicino alla morte di Gerda. Perché non ho mai preso in considerazione di far parlare Gerda in prima persona? La risposta più semplice è che non volevo scrivere un romanzo biografico, dove la storia di questa donna realmente esistita risultasse completamente ricomposta, fruibile con un’immediatezza che azzera la percezione del tempo passato dalla sua morte. A maggior ragione perché la storia di Gerda Taro si prestava a diventare qualcosa di esemplare, eroico, agiografico. Una trasfigurazione che, oltretutto, a chi le era vicino non piaceva per niente. Ruth, nell’intervista che ho avuto modo di ascoltare, ricorda il senso doloroso di espropriazione e di falsificazione con cui aveva assistito al funerale di Gerda, la celebrazione di massa di una martire antifascista. E in una lettera a una giornalista scritta alla fine degli anni ‘80, Georg Kuritzkes cita con sarcasmo un recente libro dove Tina Modotti verrebbe raffigurata come una “Santa Cunegonda del socialismo” per prevenire che a Gerda possa accadere qualcosa di analogo.

E per finire: questo è – un’altra volta – un libro sulla memoria. Gerda è un fantasma, ma i fantasmi molto amati (o molto temuti, come quelli classici delle storie gotiche) sono molto vivi nel momento in cui si prendono il loro spazio.

Prima hai detto che ciò che ti interessa di più, anche nei libri che leggi, sono i personaggi e le loro relazioni. Prendo spunto da qui e da quanto hai appena detto a proposito dei narratori della Ragazza con la Leica per chiederti quali sono i tratti che rendono un personaggio interessante e valido ai tuoi occhi di narratrice. E in che modo li costruisce come “personaggi”?

Per mettere a fuoco i tre narratori sono state importanti tutte le informazioni che sono riuscita a ottenere. Il punto di partenza era la biografia di Gerda Taro che riporta stralci delle interviste a Ruth e Willy fatte da Irme Schaber e della trasmissione radiofonica tedesca che ha registrato la voce di Georg poco prima che morisse, nonché numerosi stralci di lettere scambiate tra gli amici. Una volta che avevo deciso di farne dei personaggi/narratori tutto ciò che avevano scritto o raccontato mi serviva non solo per capire Gerda, ma anche come erano fatti loro. A quel punto, però, dovevo cercare altro materiale per ricostruirne i percorsi biografici e le personalità nel loro evolversi. Ho richiesto il Cd del programma radiofonico tedesco, ho avuto in dono il file audio della lunga intervista che Schaber ha fatto a Ruth Cerf. Poi ho scovato un articolo scientifico in cui il dottor Chardack ricorda gli anni di lavoro sul pace-maker, la cartella dedicata a Georg Kuritzkes nel fondo Vittorio Somenzi a La Sapienza e diverse lettere negli archivi di Lipsia.

Per tastare i contorni di un personaggio serve davvero qualsiasi cosa: il modo in cui quella persona parla (tono di voce, lessico, registri) e si esprime nelle lettere, il modo in cui altri la raccontano, ma anche cosa traspare da un articolo scientifico. Per me l’interesse, il rischio e la sfida di questi personaggi basati su “persone vere” stava nel cercare di captarne e restituirne tante sfumature. Questo avviene attraverso il linguaggio che è naturalmente “la mia lingua” che però dev’essere modellata da una certa mimesi linguistica.

Sempre a proposito di voce: la scelta di una struttura polifonica immagino ti abbia portato a confrontarti con la voce da dare ai tre personaggi che conducono il racconto. O meglio, più che una voce, una struttura di pensiero. Perché se è vero che i dialoghi abbondano lungo tutto il romanzo e che noi possiamo sentire parlare Willy, Ruth e Georg – ma anche tanti altri personaggi, Gerda compresa –, la narrazione è sempre in terza persona: le loro voci giungono quindi attraverso una mediazione. Si tratta di un’altra scelta “dovuta”? Ti è capitato di provare a far raccontare i personaggi in prima persona, come se fosse una confessione-deposizione? O l’idea ti sembrava troppo in contrasto con la necessità di aderire al vero?

Ho scritto diversi racconti in prima persona; intendo ovviamente una prima persona prestata a un personaggio d’invenzione. Lì mi andava bene proprio perché i protagonisti erano evidentemente inventati e perché si tratta di racconti ambientati nel presente o nel passato molto prossimo. Il mimetismo della prima persona mi sembra più intonato a una storia contemporanea. In più, tutte le volte che ho usato quell’io narrante ho valorizzato la possibilità che quella voce non capisse tutto della storia o travisasse ciò che sta raccontando. Questo funziona senza troppa possibilità di malintesi quando il lettore e l’io narrante finiscono per scoprire gli stessi punti oscuri. Invece se quell’io non conosce abbastanza se stesso e quindi diventa un po’ inaffidabile (senza essere un mistificatore alla Zeno Cosini) ho l’impressione che a volte i lettori fatichino a cogliere lo scarto. Insomma dove c’è la prima persona, non importa se autobiografica/autofinzionale o d’invenzione, ci si mette comodi e si crede fin troppo alla storia che l’io racconta. Nel caso dei narratori della Ragazza mi sembrava che la terza persona, per quanto soggettiva e focalizzata, comunicasse una distanza adeguata: perché sono personaggi lontani nel tempo e perché sono personaggi basati su delle persone realmente esistite che, oltretutto, non hanno assunto un ruolo che le predisponesse a diventare personaggi pubblici, come si può invece dire di Gerda e di Capa. Poi confesso che la terza persona tende a mettermi a mio agio, credo perché segnala la distanza dal “vero” propria a un’operazione letteraria, distanza che la prima persona finge legittimamente di azzerare.

Infine, un’ultima domanda, che potrebbe fornire anche lo spunto per il commento su un materiale di lavoro. Per i tuoi libri conduci lunghe e approfondite ricerche, tra libri, archivi e altre fonti documentarie; nei ringraziamenti della Ragazza ringrazi anche «chi ha messo un freno alla tua smania di documentazione, ricordandoti che stavi scrivendo un romanzo». Mano a mano che raccogli le tue fonti, cominci già a comporle in forma di racconto? Utilizzi degli schemi all’interno dei quali “calare” i diversi documenti? E come rielabori il documento che ti fornisce uno spunto concreto per la scrittura?

Inizio a procurarmi i caposaldi del materiale che mi serve, anzi a partire da quelle letture fondamentali capisco come strutturare il testo. Così, per esempio, avevo già letto e riletto diverse cose su Gerda Taro, Capa, la Guerra di Spagna, la Repubblica di Weimar ecc. quando scrissi quella mail a Irme Schaber. Poi comincio a scrivere e, nel mentre, continuo a fare ricerca. Scrivo molto lentamente, ossia non faccio mai una prima stesura di getto e poi le successive, ma procedo sempre tornando indietro. Perciò le ricerche, i controlli, le modifiche dettate dalle nuove scoperte si chiudono sostanzialmente con la consegna del libro. Spesso è proprio il testo che presenta degli inciampi e bisogna andare a approfondire certe piccole questioni per definire meglio la scena secondo dei criteri di fedeltà o verosimiglianza. Questo lo faccio non solo lavorando su materiali storici ma sempre, anche per i racconti più brevi e contemporanei. Inciampo sempre in degli elementi di contesto di cui non so abbastanza perché siano credibili quella storia e quei personaggi. Non è una smania di perfezionismo, ma credo qualcosa di simile a come gli attori preparano un ruolo con i metodi “alla Stanislavskij” dove, appunto, lo scopo dell’immersione è quello di rendere vivo e unico il personaggio.

Per tornare ai romanzi, tengo sulla o sopra la scrivania i libri più importanti e faccio un file chiamato “materiali” per raccogliere le fonti che mi servono, spesso accorgendomi che ho dimenticato di aggiungerne qualcuna. Insomma ho pochissimo da insegnare in termini di metodo, anche se nel mio casino seguo un’idea di rigore. D’altra parte, andando dietro a certe tracce ho scoperto delle cose che non sarei riuscita a immaginare, ma che si sono rivelate narrativamente preziosissime. Nelle Rondini, che sono un romanzo a cavallo tra fiction e non-fiction, potevo ottenere un effetto polifonico facendo parlare direttamente le fonti – per esempio degli estratti da Un mondo a parte di Gustaw Herling o dalle memorie del Generale Anders. Nella Ragazza quella dimensione è semmai presente nell’uso delle foto riprodotte. Il resto del materiale su cui ho lavorato, incluse le foto descritte e raccontate, doveva fondersi con il testo.

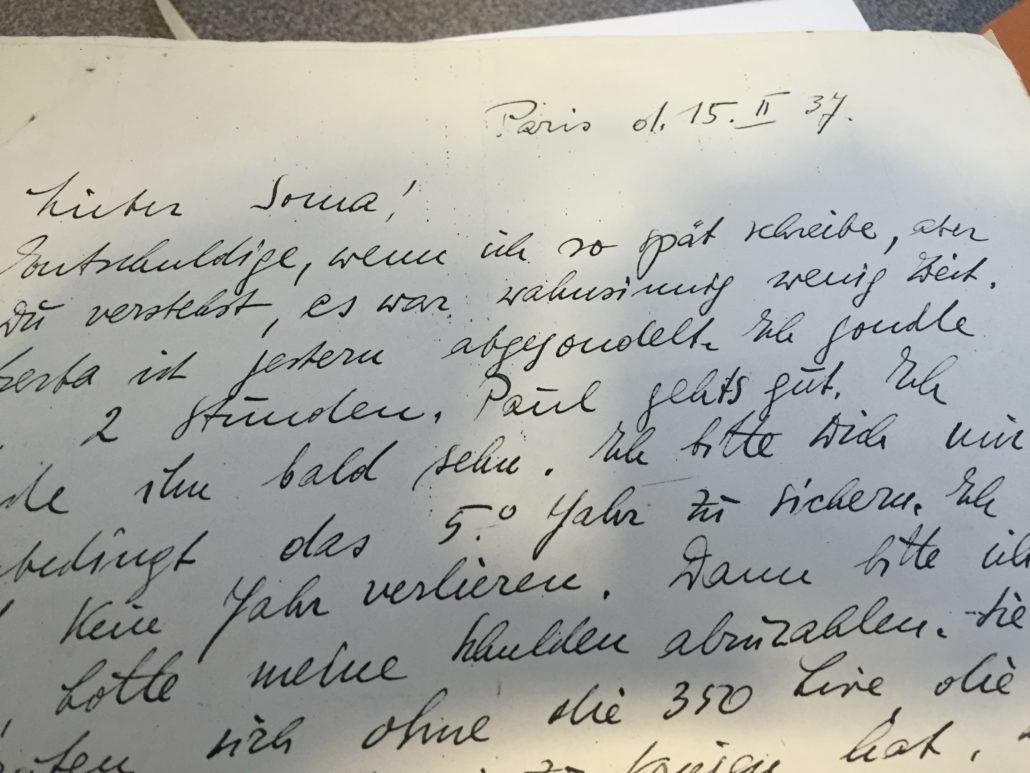

Venendo ad alcuni materiali del tuo personale “archivio”, ci sono una lettera scritta da Georg Kuritzkes a suo fratello prima di partire per la Spagna e una testimonianza di sua madre, che hai trovato negli archivi di Lipsia; in che modo questi due documenti sono entrati nella Ragazza? Li hai rielaborati narrativamente, disseminandone i contenuti nel corso del racconto oppure li hai fatti combaciare con il testo in modo da non doverli rimaneggiare? E cosa ti aveva colpito di queste due lettere?

La testimonianza della madre di Georg, risalente al secondo dopoguerra, è prima di tutto una fonte che trasmette la storia incredibile di come Georg, una volta arrivato in Spagna, avesse scampato per un pelo la fucilazione come “spia fascista”. Questa vicenda nel libro viene raccontata a più riprese, sia nella parte di Ruth, sia nella parte di Georg, e sempre in maniera ellittica. Perché in maniera ellittica? Perché nel flusso del “ricordo” Georg non vuole soffermarsi sui momenti traumatici o troppo dolorosi. Gerda è anzi lo spirito guida che gli permette di percepire una continuità luminosa tra il suo passato e il suo presente parzialmente disilluso ma non rassegnato.

Il contenuto della lettera di Georg del 1937 si trova rielaborato nella parte di Ruth che ne ricorda il passaggio a Parigi. La lettera mi ha colpito per un tono leggero e disinvolto, la complicità con cui Georg scrive a suo fratello. Gli annuncia la partenza, gli dice che Gerda è partita il giorno prima. Poi parla d’altro, persino del jazz che ha ascoltato di recente. Tutte le lettere di Kuritzkes che ho potuto visionare e anche la sua intervista rifuggono dai toni enfatici. Kuritzkes è ironico o sarcastico, coltiva insomma una certa sprezzatura senza mai prendere distanza dagli ideali che lo avevano portato a unirsi alle Brigate Internazionali.

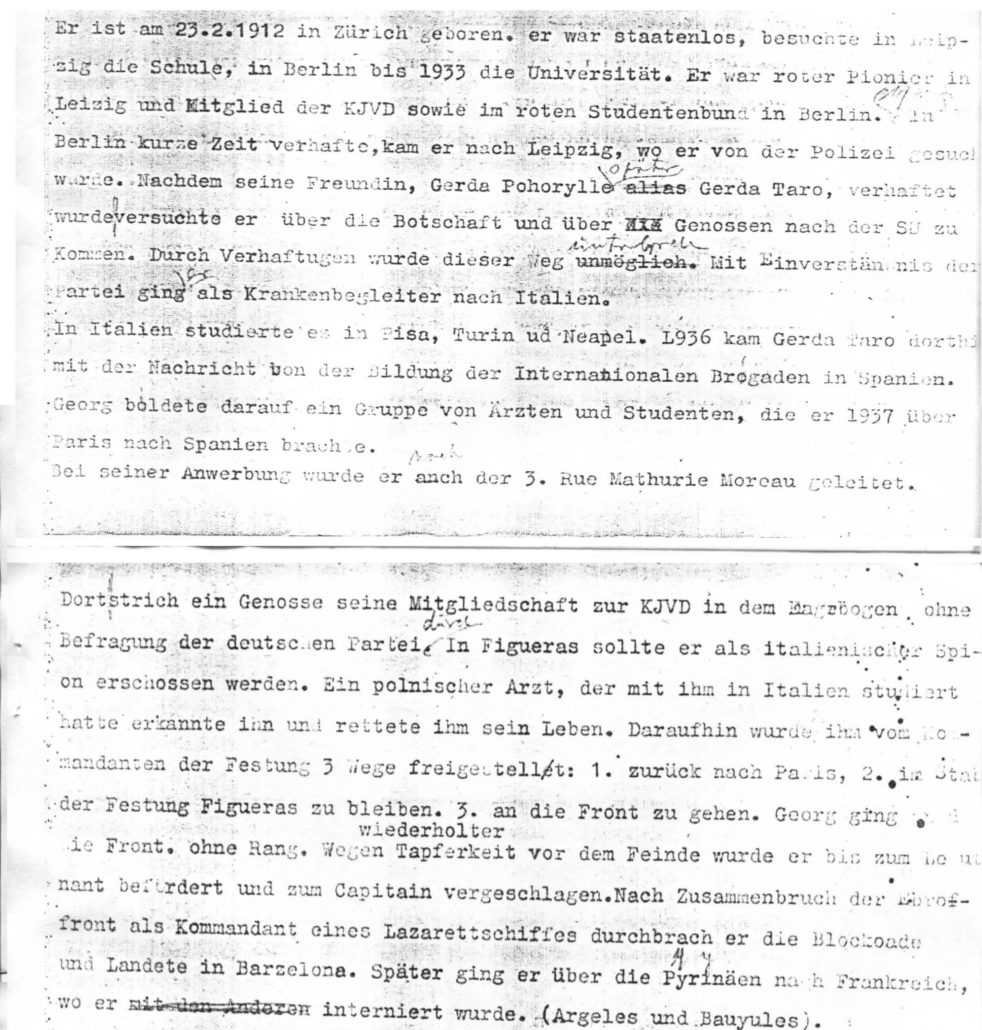

«È nato il 23.2.1912 a Zurigo. Era apolide. Ha fatto le scuole a Lipsia e ha frequentato l’università a Berlino fino al 1933. A Lipsia è stato “Roter Pionier” (pioniere rosso) e membro della KJVD (l’associazione giovanile dei comunisti tedeschi) nonché del “roter Studentenbund” (l’unione degli studenti rossi) a Berlino. Arrestato per un breve periodo a Berlino, venne a Lipsia dove era ricercato dalla polizia. Dopo l’arresto della sua fidanzata Gerda Pohorylle, alias Gerda Taro, cercò di raggiungere l’Unione Sovietica tramite la mediazione dell’ambasciata e dei compagni. A causa di diversi arresti questo piano fu interrotto. Con il benestare del Partito si recò in Italia accompagnando un trasporto di malati.

In Italia studiò a Pisa, Torino e Napoli. Gerda Taro lo raggiunse nel 1936 portando la notizia che in Spagna si stavano formando le Brigate Internazionali.

A quel punto Georg formò un gruppo di medici e studenti con cui nel 1937 partì per la Spagna via Parigi.

All’indirizzo di 3 rue Mathurie Moreau presentò domanda di arruolamento. Un compagno barrò la risposta che fosse stato membro del KJVD, senza essersi consultato con il Partito tedesco. A Figueras stava per essere fucilato come spia italiana. Un medico polacco, con cui aveva studiato in Italia, gli salvò la vita. Il comandante della fortezza di Figueras gli diede tre alternative. 1) tornare a Parigi. 2) restare a Figueras. 3) andare al fronte. Georg andò al fronte, come soldato semplice.»

Molto diversa è la testimonianza di sua madre Dina. Per difenderlo dalle nuove macchinazioni all’interno del Partito (in Ungheria e Cecoslovacchia sono in corso delle purghe), lo dipinge come un comunista tutto d’un pezzo e ex-compagno di una martire antifascista, ossia Gerda. Georg, che ha vissuto nel rischio estremo della militanza da quando era liceale, dimostra invece un’avversione verso ogni nota di retorica: persino nella lettera con cui comunica che è in procinto di partire per la Spagna. Mi viene in mente che la nostra letteratura della Resistenza rispecchia l’esigenza di uno stile anti-retorico, perché la retorica faceva parte dell’essenza del fascismo. Nel caso di un giovane comunista diventato maggiorenne negli ultimi anni della Repubblica di Weimar le cose sono un po’ più complicate, ma penso che anche qui l’accenno al jazz rifletta il bisogno di tenersi stretti un orizzonte culturale e estetico diverso.