Fuori dagli schemi, il mestiere di scrivere raccontato da chi lo fa è una serie di interviste a scrittrici e scrittori pensata per esplorare alcuni aspetti del lavoro sul testo letterario che normalmente vengono lasciati da parte, taciuti o tenuti gelosamente nascosti. Fuori da schemi interpretativi per addetti ai lavori, le interviste si concentrano su schemi concreti, che di volta in volta possono essere scalette, appunti, brogliacci, alberi genealogici, schede dei personaggi, disegni, tabelloni da detective e crazy wall…

Oltre a porre alcune domande dirette su questo o quel problema tecnico, abbiamo chiesto agli intervistati di metterci a disposizione parte dei propri scartafacci e di discuterli insieme a noi. Ma l’obiettivo più importante di questi dialoghi è invitare gli appassionati di letteratura a esplorare il backstage del testo insieme a chi lo ha concepito e realizzato, sia per conoscere aspetti nascosti di testi letti e apprezzati, sia per scoprire opere, autrici e autori che ancora non si è avuta l’occasione di incontrare.

Le precedenti interviste sono state fatte a Giorgio Fontana, Claudia Durastanti, Filippo Tuena, Melania G. Mazzucco, Alessandro Piperno, Domenico Starnone, Giorgio Falco e Helena Janeczek.

[questa rubrica è nata da un’idea di Claudio Lagomarsini]

Nicola Lagioia

Nicola Lagioia (Bari, 1973) ha esordito nel 2001 con il romanzo Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoj, seguito da Occidente per principianti (2004), Riportando tutto a casa (2009, Premio Viareggio), La ferocia (2015, Premio Strega) e La città dei vivi (2020). Accanto al romanzo, Lagioia ha sperimentato altre forme narrative, tra cui il racconto – partecipando, tra le altre, all’antologia La qualità dell’aria (minimum fax, 2004) – e la scrittura collaborativa (insieme ad Andrea Piva con lo pseudonimo Aldo Dieci, e come Babette Factory insieme a Francesco Longo, Francesco Pacifico e Christian Raimo). Dal 2010 conduce la rassegna della stampa culturale di Rai Radio 3. Fino al 2017 ha diretto la narrativa italiana per minimum fax e dallo stesso anno è direttore del Salone del Libro di Torino.

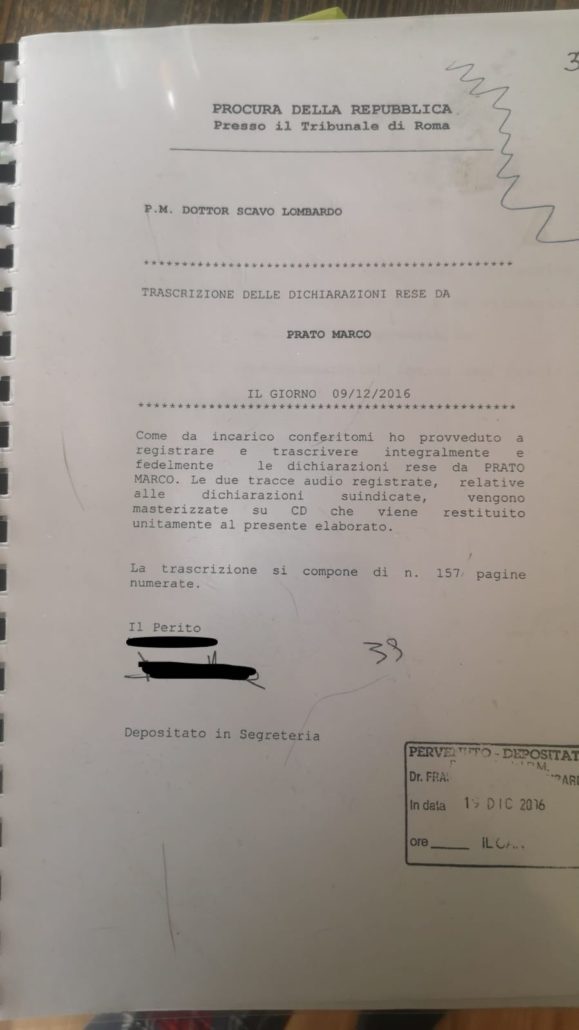

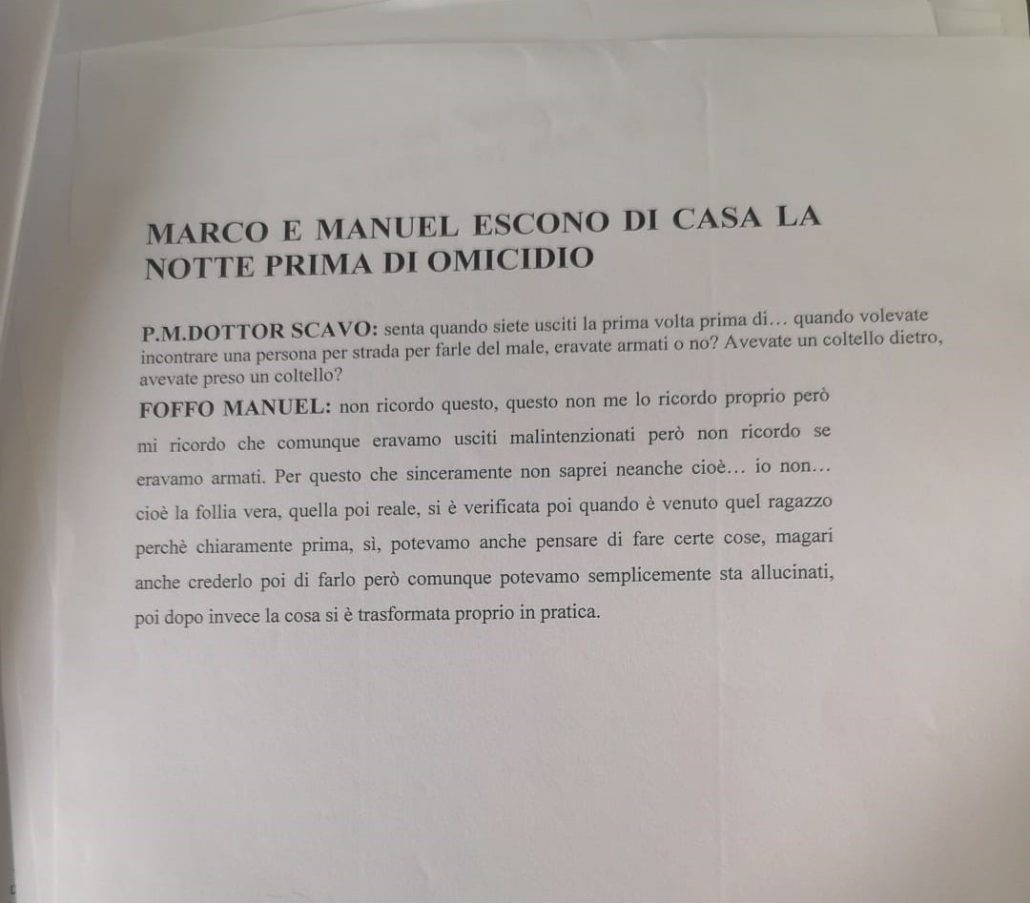

Rispetto alle opere precedenti, già in parte contaminate da elementi di non-fiction, La città dei vivi ribalta decisamente il rapporto tra finzione e cronaca a favore del secondo elemento. Seppure con innesti romanzeschi, Lagioia parte da una scrupolosa ricerca sul campo, da interviste e dall’analisi di un’ingente documentazione processuale per ripercorre la vicenda dell’omicidio di Luca Varani, avvenuto a Roma nel 2016 per mano di Manuel Foffo e Marco Prato.

Abbiamo domandato a Lagioia di illustrarci alcuni aspetti relativi al suo metodo di scrittura sia in rapporto con il materiale processuale sia nel quadro più ampio della sua esperienza di romanziere.

In questa rubrica ci siamo interrogati diverse volte su una questione ineludibile del processo di scrittura, quella del rapporto con la realtà. Che si tratti di rielaborare episodi della propria esistenza, ricordi familiari oppure di costruire una narrazione basata su documenti storici, si pone il problema di trovare la giusta distanza. Ecco, dov’è la giusta distanza quando si scrive di cronaca nera? O da un’altra prospettiva: come si arriva a decidere se scrivere un romanzo “ispirato a” (esistono casi celeberrimi, penso al Pasticciaccio di Gadda, forse ispirato a un brutale omicidio degli anni ’40, e sospetto che sia accaduto qualcosa di simile anche per La ferocia) o se è piuttosto il caso di far arretrare la finzione davanti a una realtà che può essere tanto assurda da risultare più finzionale di un romanzo?

Credo che il problema vada affrontato in modo un po’ diverso. Non c’è lo specifico della cronaca nera rispetto alla letteratura. C’è la letteratura nel suo rapporto con la realtà. La letteratura, per indagare la realtà, ricorre alle sue classiche risorse (postura, punto di vista, tensione narrativa, uso della lingua, drammaturgia) decidendo volta per volta di affidarsi o meno alla finzione. Qual è la giusta distanza che Primo Levi deve tenere rispetto alla Shoah quando scrive Se questo è un uomo? E Carlo Levi di fronte alla civiltà contadina quando è alle prese con Cristo si è fermato a Eboli? Ho preso due casi molto diversi perché Primo Levi è vittima a propria volta della follia nazista (seppure al tempo stesso non si consideri un “testimone integrale”, come racconta in modo toccante e vertiginoso ne I sommersi e i salvati), mentre Carlo Levi è decisamente altro rispetto ai “suoi” contadini. La distanza, voglio dire, non dipende solo dall’oggetto della narrazione (un omicidio, un genocidio, una civiltà al tempo stesso evidente ma nascosta) ma dalle tantissime variabili che fanno di ogni esperienza un’esperienza unica. C’è l’oggetto del racconto, ci siamo noi in un determinato momento della nostra vita, e c’è l’interdipendenza tra i due elementi. A volte abbiamo bisogno della finzione per far gettare la maschera alla realtà. Altre volte rinunciamo alla finzione e affrontiamo con strumenti letterari un fatto storico o un fatto di cronaca perché ci sono aspetti di quelle realtà che sfuggono all’occhio dello storico, dell’antropologo, del sociologo, del filosofo, del teologo, dello psicologo, del cronista… e che solo l’occhio dello scrittore può invece catturare. Naturalmente è vero anche il contrario, e così abbiamo sempre bisogno di storici, filosofi, antropologi, criminologi e così via. Credo però ci sia di più. Quando Svetlana Aleksievič scrive Preghiera per Cernobyl, oltre a un incredibile lavoro di documentazione e dissotterramento (dissotterra una memoria insieme privata e collettiva, che altrimenti lo storico non registrerebbe) compie anche un gesto rituale. Raccoglie cioè un buon numero di voci vere, le trasforma in coro, alza questo coro contro il canto mortifero della follia e della crudeltà umana. Compie, cioè, attraverso un’azione di documentazione, anche un rito, un esorcismo. Qui ci lanciamo nel futuro tornando alle epoche più antiche della letteratura, a quando lo scrittore era anche un trascrittore, al tempo stesso un medium e uno sciamano.

La città dei vivi è un testo complesso nel quale si alternano verbali di polizia, ricostruzioni dei fatti, indagini sul contesto sociale e familiare della vittima e dei carnefici, post di Facebook e la meta-narrazione di come è nata e si è sviluppata la tua ossessione per il caso (anche in relazione con un episodio del tuo vissuto); intrecciato a questi fili, si trova infine la vicenda d’invenzione (ma basata su fatti reali) del turista olandese a Roma – testimone e protagonista di un safari nel degrado –, che tra l’altro avvia il racconto. La cronaca dei fatti è movimentata da un montaggio abile: si parte dalle ore successive al delitto (come accade anche all’inizio dell’Avversario di Carrère, evocato infatti da diversi recensori) e si arretra sugli antefatti e sul contesto, prima di tornare al racconto spietato dei giorni di delirio che hanno portato all’assassinio di Luca Varani. Prendiamo la linea narrativa dell’olandese: come ha preso forma nel montaggio complessivo?

Il libro è costruito in modo organico e molto meditato, sulla base dei documenti e delle testimonianze acquisiti in anni di ricerca continua. I documenti sono di per sé inerti, come i singoli mattoni di una costruzione i quali però, messi insieme secondo un disegno ben preciso, una certa idea di struttura, risonanza, interdipendenza, danno vita a qualcosa di completamente diverso dalla loro somma. O meglio: prendono vita, quella vita chedi per sé, singolarmente, non avrebbero. Tutta la letteratura funziona così. Il passaggio dalla non-vita alla vita, attraverso l’uso di una lingua letteraria, della struttura ecc., penso che imiti rozzamente, in qualche strano modo, l’emergenza della coscienza per come studiosi, linguisti e neuro-scienziati la stanno immaginando in questi anni.

Non abbiamo dati certi, parlo facendomi forte del solo istinto e un po’ di libri letti per passione, quindi so che rischio di spararla grossa. A ogni modo, che si tratti di finzione o di opere letterarie che alla finzione rinunciano, ogni scrittore (come ogni musicista) sa molto bene come, per la propria arte, dalla non vita si possa passare alla vita, ed è disposto a impegnarsi notte e giorno affinché succeda. Anche perché, quando succede, il lettore o l’ascoltatore se ne accorgono subito.

Per quanto riguarda la linea dell’olandese, l’idea mi è venuta mentre, scrivendo il libro, ho letto un lungo reportage sull’«Espresso» che documentava l’esistenza di un traffico di pedofili vicino alla Stazione Termini. Molti erano stranieri che venivano a Roma proprio per quel motivo. Io abito all’Esquilino, vicino alla Stazione Termini, più o meno equidistante tra la stazione e piazza Dante, dove si trova la stazione dei Carabinieri in cui si è svolta la maggior parte degli interrogatori e dove è avvenuto il primo interrogatorio di Manuel Foffo. Questa prossimità, il fatto che una cosa tanto enorme fosse così vicina a me, mi ha ovviamente colpito molto. Anche sulla questione del traffico di pedofili ho cercato di sapere un po’ di più, mi sono documentato, sono andato in giro e mi sono informato sulla questione del buco normativo di cui parlo alla fine del libro. Quello del turista olandese, mi rendo conto, è un elemento di estraneità nell’insieme. Ma a me serviva uno sguardo esterno rispetto alla città, che però fosse anche uno sguardo “predatorio”. Perché Roma è una città talmente sicura di sé, talmente spavalda che si lascia derubare e depredare senza alcun problema. Perché accade questo? Perché non è detto che quanto tu credi di avere rubato qualcosa alla città sia più di quanto la città ha preso a te. È il punto che sottolineo alla fine del romanzo.

Una domanda tecnica sui dialoghi. Ne L’arte del dubbio, Gianrico Carofiglio trascrive e poi commenta dal punto di vista di un magistrato alcuni verbali giudiziari: leggendoli si ha l’impressione che siano già perfetti dialoghi di romanzo (c’è tutto: il sottinteso, la tensione, il ritmo), con buona pace di quanto insegnano alcuni manuali di scrittura: “Mai riportare sulla pagina dialoghi reali”. Qual è stata la tua esperienza con i verbali del caso Varani? Dove finisce la trascrizione passiva e dove inizia il lavoro dello scrittore?

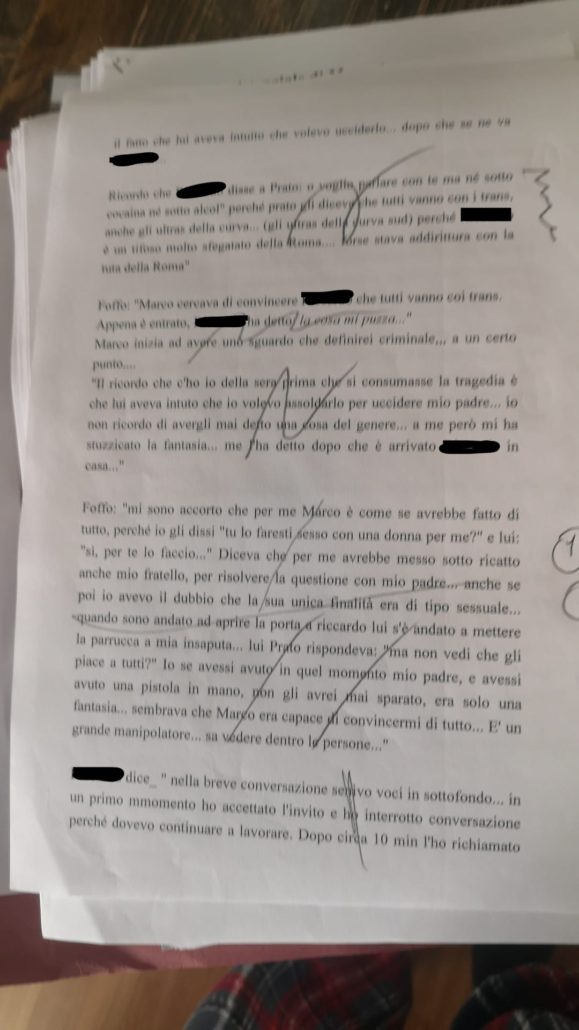

Secondo me non esistono regole. Io dei verbali non ho aggiustato niente, al massimo ho circondato battute pronunciate proprio in quel modo da una cornice retorica e da una tensione narrativa (tutto ciò che è scritto prima o dopo la battuta riportata) capace di infondergli quel significato che intimamente credo abbiano ma che altrimenti il lettore rischierebbe di non sentire. Ora, in teoria la sbobinatura di un semplice verbale non è avvincente se non viene un po’ aggiustata, ma la realtà dimostra a volte che è vero il contrario. I “froci col culo degli altri” (Stefano Ricucci) o la “teoria del Mondo di Mezzo” (Massimo Carminati) non hanno bisogno di troppi abbellimenti per risultare eloquenti.

Insomma, ho preso i dialoghi così come sono negli atti e come poi si trovano nel libro, ovviamente scartando quelli che, riportati tali e quali, non avrebbero funzionato e accogliendo invece quelli che avrebbero funzionato. Per esempio, a p. 137 del libro c’è il primo dialogo tra il giudice e Marco Prato:

«Qual è il suo titolo di studio?», chiese il giudice continuando l’interrogatorio.

«Scienze politiche alla Luiss – rispose Marco Prato – e poi un corso di specializzazione in marketing e organizzazione di eventi a Parigi».

«Che lavoro svolge?»

«Organizzo appunto eventi. Ho una partita Iva regolarmente registrata. Ho un marchio condiviso con due soci che si chiama A(h)però. Faccio consulenza e direzione artistica per diversi locali».

«Da quanto tempo svolge questa attività?».

«Da quando sono rientrato da Parigi. A Parigi sono stato male, ho tentato il suicidio alla fine di un rapporto sentimentale nel 2011. Sono tornato in Italia a leccarmi le ferite».

«È tornato in Italia».

«Sì, ho passato un periodo in una clinica psichiatrica».

«Mi può spiegare che problemi ha avuto?».

«Ma guardi – disse Marco senza farsi pregare, – i problemi di una personalità come la mia sono complessi e richiamano diversi aspetti […]».

Il virgolettato corrisponde esattamente ai verbali; il resto sono aggiunte mie. Ovviamente non sarebbe possibile per chi legge sentire alcune sfumature. Invece, avendo io le registrazioni, ogni tanto compio piccoli interventi che servono a indicare al lettore qual è la sfumatura che altrimenti non si potrebbe cogliere. «Ma guardi – disse Marco senza farsi pregare» vuol dire che Marco Prato non è rimasto in silenzio per alcuni momenti né si è fatto pregare. Questo denota bene, tra l’altro, come Prato sia molto spigliato, molto più sicuro di sé rispetto a Manuel Foffo, che è decisamente più goffo durante gli interrogatori.

Altro esempio: uno dei dialoghi più importanti è quello tra Manuel Foffo e il papà in macchina, nel momento in cui Manuel confessa l’omicidio. La scena inizia così (p. 21):

«Fai posto al nonno, così stiamo più larghi».

Fu svegliato da suo fratello un’ora dopo. Sentiva il cinguettio degli uccelli. Erano fermi in una stazione di servizio. Davanti a loro, uno snack bar. Dopo qualche minuto arrivò lui [il padre]. Videro l’auto descrivere un mezzo giro prima di arrestarsi, poi l’uomo mise i piedi sull’asfalto.

Le parole del virgolettato, il fatto che il fratello stia dicendo a Manuel Foffo di scendere dalla macchina e di andare nella macchina del padre in modo che il nonno potesse avere più spazio, erano state riferito ai Carabinieri sia da Roberto Foffo (il fratello) sia da Manuel negli interrogatori. Poi c’è la parte che aggiungo io. Negli interrogatori Manuel Foffo riferisce che, passata un’ora, si è svegliato. «Sentivo il suono degli uccellini», dice a un certo punto ai Carabinieri. Tutta la sezione successiva è ricostruita in parte mettendo a confronto gli interrogatori delle varie persone presenti sulla scena quando rispondono alla stessa domanda posta dai Carabinieri o da me che li vado a intervistare. Quindi io incrocio le parti condivise, in questo caso le parti relative a Roberto, Manuel e Valter Foffo. Ho tre persone che stanno dando la stessa versione della stessa scena, per cui la posso inserire nel romanzo con una previsione di verosimiglianza molto alta. Inoltre, vado in macchina a vedere com’era fatta questa stazione di servizio, per poterla descrivere. Dove non sono potuto andare ho fatto ricorso a Google Maps, come è stato ad esempio per la strada che i Foffo fanno da Roma fino a Bagnoli del Trigno e che non ho potuto rifare in macchina.

Dove potevo, per esempio al funerale di Luca Varani, sono andato: ho registrato il funerale e poi ho risentito la registrazione. Quando, nel caso del funerale di Luca Varani, dico che inizia il canto in chiesa e ci sono una ragazza e un ragazzo con una voce bellissima, eccetera, tutto questo deriva dall’acquisizione diretta di una prova: ero presente e ho registrato. Anche l’ondata di emozione è quella che ho descritto. Poi però non sapevo quale fosse il canto fatto cantare in chiesa; quindi l’ho risentito nella di registrazione, l’ho googlato e ho visto a quale passo della Bibbia si riferiva, in modo tale da poter ricostruire il tutto.

Anche quando dico, per esempio: «Manuel Foffo pensò… Marco Prato pensò…», non sto attribuendo loro dei pensieri che immagino abbiano formulato; sono loro che negli interrogatori dicono qualcosa come: «A quel punto pensai… a quel punto ebbi paura… a quel punto credetti…». Certo, uno potrebbe anche mentire sui propri stessi pensieri, ma in quel caso si va a mettere questa dichiarazione a raffronto con quanto è successo e si capisce se il pensiero riferito è fededegno. Questo è più o meno il modo in cui ho ho provato a ricostruire tutto nella maniera più fedele possibile.

In un passaggio molto forte del libro, racconti la scena toccante di come, nella periferia romana, i Carabinieri fanno visita al padre di Luca Varani per comunicargli la morte del figlio. Ti andrebbe di ripercorrere il making of di quelle pagine per approfondire ulteriormente il tuo metodo di lavoro?

Quella scena me la sono fatta raccontare innanzi tutto dal papà di Luca. Mi riferisce che sono arrivati i Carabinieri, gli hanno fatto tutta una serie di domande che sembravano non avere a che fare con il motivo per cui erano lì. Poi all’improvviso gli avevano detto il perché della visita e lui aveva avuto la reazione che racconto nel libro. Questa è la prima versione.

Dopodiché volevo anche la versione dei Carabinieri; allora ho chiesto un’autorizzazione per collaborare alla ricostruzione. (Bisogna avanzare una richiesta formale, all’inizio non sapevo neanche come si facesse. Mi è stata accordata, anche perché mi vedevano da mesi bazzicare nei luoghi e con tutte le persone coinvolte con il caso, quindi devono essersi fatti l’idea che potevano fidarsi di me e, presumo, che stessi facendo un lavoro serio.) Insomma, mi è stata data l’autorizzazione per parlare con Marzia La Piana, una bravissima carabiniera che nel frattempo era stata trasferita a Novi Ligure. Quindi ho preso un treno, sono andato da lei, le ho parlato e, dopo che lei ha ricostruito la scena più o meno come l’aveva ricostruita Giuseppe Varani, le ho domandato quello che non troverai in nessun atto: ma voi Carabinieri – le ho chiesto –, che spesso avete il compito ingrato di annunciare la morte di persone care ai parenti, come fate? C’è un protocollo da seguire? Fate dei colloqui con psicologi o psichiatri che vi dicono come fare? Lei ha risposto di no, è tutto affidato alla loro esperienza e sensibilità. A quel punto aggiunge una cosa veramente toccante: spesso – dice – i parenti delle persone di cui andiamo ad annunciare la morte capiscono perché siamo lì anche se noi non glielo abbiamo ancora detto; a quel punto ci chiedono con uno sguardo eloquente di non dire subito quello che loro hanno già capito. Perché fin quando noi non glielo diciamo, non è ancora del tutto vero. Quindi si comincia questo penoso e doloroso girare intorno alle cose, fino a quando si deve esplicitare il fatto.

E questa è la seconda versione dello stesso evento. C’è una terza versione, che però non ho messo nel libro perché il materiale a un certo punto era talmente tanto che poteva uscire un volume di tremila pagine. In giro per Roma, a chiunque incontrassi dicevo che cosa stavo facendo. (Quando scrivo un libro sono talmente dentro, raccolgo così tanto materiale che non mi non basta un giorno di ventiquattr’ore per riuscire a tenere tutto insieme, e infatti pubblicò un libro ogni sei anni…). Ma stavo dicendo: in giro per Roma a tutte le persone che incontravo dicevo quel che stavo facendo. Pur essendo Roma una città di tre milioni e mezzo di abitanti, non è poi così difficile trovare qualcuno che conosce la persona di cui ci si sta occupando: amici di amici di altri amici… Quando dico che ne parlavo a chiunque, intendo chiunque: mi capitò di parlarne al dentista, e l’assistente mi disse che abitava alla Storta, vicino a casa dei Varani. Continuò con un dettaglio incredibile: il giorno che sono venuti i Carabinieri – mi disse – una signora che abitava lì vicino si era messa a piangere prima ancora che entrassero nella casa dei Varani. La signora aveva avuto un figlio, morto alcuni anni prima in un incidente stradale, e in qualche modo aveva riconosciuto il codice, l’iter dei Carabinieri che venivano ad annunciare la morte di qualcuno, per cui ha capito prima di tutti ed è scoppiata a piangere.

Ecco, in questo caso hai tre testimonianze abbastanza importanti: il papà di Varani, la carabiniera e una persona che abita vicino alla casa di Luca Varani. Io raffronto poi queste tre versioni con il materiale processuale. Tutto ciò che coincide o che non è dissonante può essere incluso nel libro, perché lo ritengo fededegno.

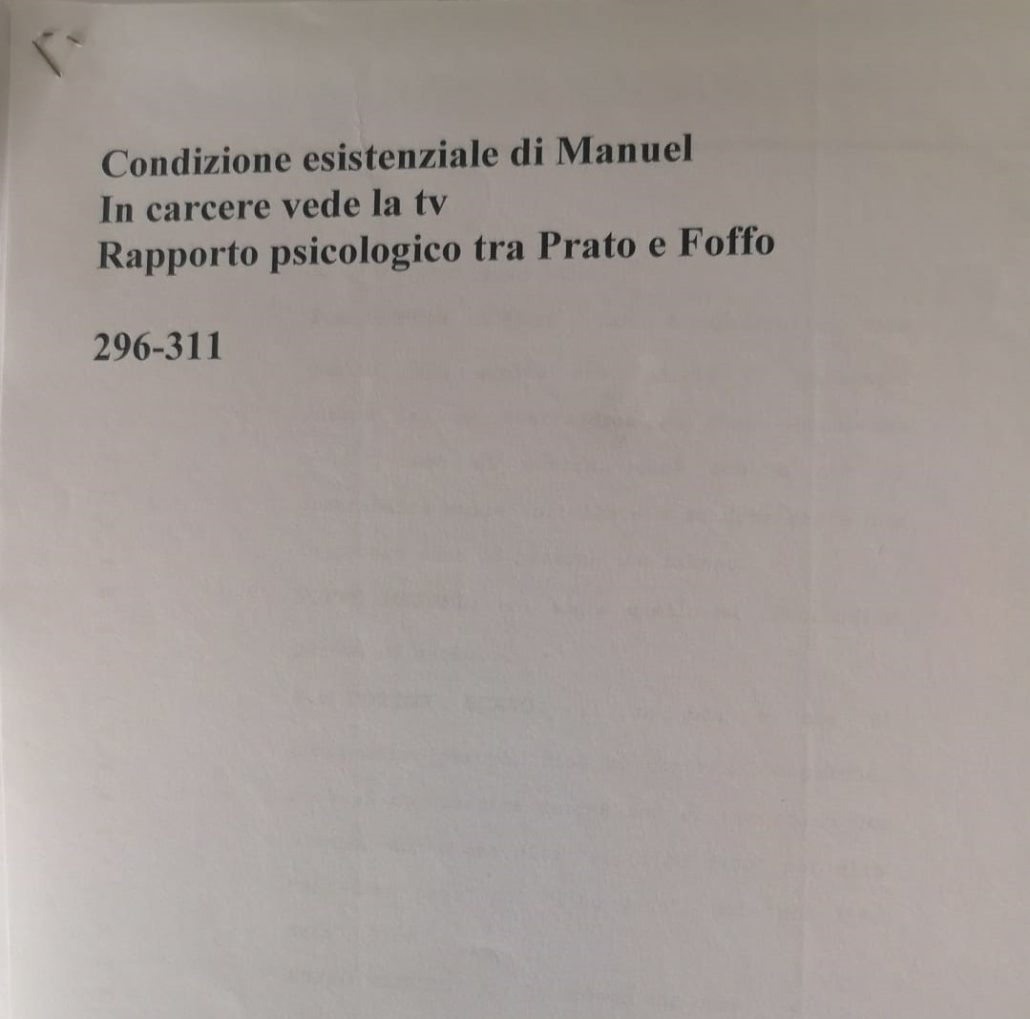

Un altro elemento di metodo che mi sembra rilevante è il modo in cui ho organizzato il materiale nei miei armadi.

Del materiale complessivo, circa tremila pagine tra sbobinature, atti, documenti e testimonianze, ho fatto due copie. Da una parte ho disposto il materiale per nuclei narrativi (Varani, Prato, Foffo e relativo contesto). La stessa documentazione è stata poi riorganizzata in un altro armadio in ordine cronologico, in modo tale da avere una disposizione di tipo narrativo e un’altra di tipo cronologico.