Una domanda

Quando ho letto per la prima volta La Mischia di Valentina Maini (Bollati Boringhieri, 2020) una domanda mi si è scavata dentro: «perché questo libro mi fa sentire così in pericolo? Perché, pur non avendo io nulla a che vedere con questa storia, sento che mi riguarda?».

Nell’articolo di Giacomo Raccis Quattro esordi all’ombra dei padri, è scritto che il «filo conduttore del racconto è la ricerca». È una scrittura per indizi, che chiede al lettore di farsi investigatore, di avere una partecipazione attiva nella formazione del testo. In parallelo a questo andamento, e forse spronata proprio da esso, ho iniziato anch’io la mia ricerca personale, rileggendo le pagine che più mi avevano interrogato, cercando altrove, nei racconti che Maini ha pubblicato nelle riviste, nelle poesie della sua raccolta Casa rotta (Arcipelago Itaca, 2016). Qualcosa si è schiuso e ho scoperto che non riguardava soltanto me.

Con più forza è tornata a imporsi la mia domanda di fronte a un testo di recente uscita: il reportage narrativo che Maini ha scritto per l’ultimo libro della trilogia normalissima di Ctrl Libri, Gli Estinti, dal titolo Generalmente i primi ad alterarsi sono i colori. È il tentativo di descrivere il disturbo ossessivo compulsivo di cui è affetta S., un’amica dell’autrice.

Questa non è una recensione, ma un’analisi che segue un indirizzo di ricerca preciso e che tenta di prendere in considerazione gli elementi ricorsivi che costellano il corpus in cui per ora si è esposta la scrittura narrativa e poetica di Valentina Maini. Il punto di fuga corrisponde al concetto di vuoto, un vuoto che è sintomo dei tempi e che declina in forme diverse una stessa incandescenza. Proprio per questo chiedo supporto a quella linea teorica che ha fatto del vuoto il suo centro: la tesi estetica espressa da Jacques Lacan nel Seminario VII e ripresa da Massimo Recalcati in diversi suoi saggi.

Il vuoto lacaniano e la clinica del vuoto

Premessa necessaria è la comprensione di ciò che Lacan intende con il termine vuoto, illustrato nel Seminario VII – L’etica della psicoanalisi. Lacan riprende il concetto freudiano di Das Ding, la Cosa, a indicare il reale primordiale irretito dall’azione del linguaggio; è la pulsione originaria, originariamente perduta perché uccisa dalla violenza del simbolo.

Reale e simbolico non giungono però a una totale coincidenza. Qualcosa sfugge alle maglie del significante, un residuo, un resto che si pone al centro del soggetto e che Lacan definisce oggetto piccolo (a). La sua caratteristica principale è l’estimità, il suo essere un’assenza-presente, limite interno del linguaggio, che costringe il desiderio a un movimento infinito di una ricerca in perdita. Qui si trova il volto più terrificante di Das Ding: è un vuoto, ma è anche un «eccesso ingovernabile»[1], un troppo pieno interno al soggetto.

Sulla base del concetto di vuoto lacaniano, Recalcati struttura la sua teoria di una clinica del vuoto: l’oggetto piccolo (a) è l’oggetto perduto e in quanto tale genera il desiderio del suo ritrovamento; per uno spostamento definito “transfert primario”, il soggetto è portato a cercarlo non in sé, ma nel campo dell’Altro. Ciò non accade in quelle che sono state definite le nuove patologie (anoressia e bulimia, tossicomania, attacchi di panico, depressione, alcoolismo): «nelle dipendenze patologiche e più in generale nelle nuove forme del sintomo si assiste a un collasso del transfert, all’esistenza di un circuito chiuso della pulsione che cancella la dimensione dell’incontro con l’Altro sesso: l’oggetto di transfert diventa un oggetto di godimento staccato dall’Altro»[2]. La clinica del vuoto rileva l’antisocialità insita nel soggetto delle nuove patologie, «la clinica del vuoto è una clinica dell’“antiamore”, è una clinica dell’assenza di transfert in senso radicale»[3].

Vuoti

La scrittura di Valentina Maini si muove nell’intreccio tra vuoto e simbolico, tra pulsione e linguaggio.

In Casa rotta, raccolta poetica in cui si sviluppa il racconto di una bambina che percorre le fasi della crescita diventando adulta, il vuoto può essere circoscritto all’immagine della crepa, simbolo del rapporto conflittuale dell’individuo con lo spazio che lo circonda – «crolla la camera della bambina/ fuori il mondo è già macerie» (p. 26). All’idea di spazio come “casa rotta” corrisponde il linguaggio utilizzato, «così stranamente disarticolato – la prima impronta beckettiana, se è lecito ricondursi agli interessi critici dell’autrice, Valentina Maini – con quei suoi predicati che si affacciano sull’impossibilità di esprimere, e insieme sull’attesa spasmodica di espressione»[4].

Nella Mischia il vuoto diventa elemento strutturale e si concretizza nel testo in diverse declinazioni. La prima riguarda l’oggetto malinconico del lutto: i protagonisti del romanzo, Jokin e Gorane, sono gemelli. Hanno venticinque anni quando i loro genitori, militanti dell’organizzazione indipendentista basca di lotta armata ETA, vengono uccisi dalla Guardia Civil durante un attentato. Gorane è sola nella scoperta della loro morte. Il fratello, anch’egli ex attivista dell’ETA, è a Parigi in cerca di liberarsi del proprio passato.

L’assenza improvvisa dei genitori, motivo scatenante della storia, è causa di altre due presentificazioni del vuoto: le due reazioni di Gorane, i suoi due nascondigli al dolore, l’allucinazione e la disciplina alla fame: «Uno degli esercizi più efficaci è smettere gradualmente di mangiare. Gorane cena con qualche verdura cruda e una mela. Mangia lentamente, lentamente, come se anche le sue fauci potessero fare troppo rumore. Si assottiglia, può sentire questa sensazione in ogni parte del suo corpo, per la prima volta»[5].

Nella Mischia i personaggi sono costruiti in modo speculare e così il corpo di Gorane, la sua tensione verso il niente, si riflette nel corpo d’ossa di Jokin e in quello di Germana, ragazza che i due gemelli conoscono a Parigi e che considerano come la loro terza sorella: «Germana era troppo magra […] Vi si leggeva lo sforzo di una violenza inflitta in età adolescenziale e mai del tutto sanata, una tensione portata alla censura di ogni linea curva, all’indurimento della figura, alla negazione di ogni residuo di femminilità in vista di una caduta nell’ambiguo, nell’infantile, in ciò che è ancora privo di forma. Germana era questo, una donna impegnata nello sforzo del proprio annullamento, una bella ragazza che cerca in tutti i modi la stortura perturbante»[6]. È la scelta anoressica: mangiare niente per essere niente. È una negazione del bisogno dell’Altro come atto di difesa. Ma nasconde il suo opposto. È un appello d’amore da cui Gorane si lascia guidare, guarendo, nella ricerca del fratello scomparso.

Un vuoto ancora è il buco che Jokin cerca di riempire con l’eroina, provando a distruggere l’Altro che per lui è prima di tutto rappresentato dalla violenza ricevuta in eredità dai genitori. La condizione di dipendenza dei due protagonisti, la tossicodipendenza di Jokin, la fame e l’amore per il fratello di Gorane, ha infatti radice paradossale nell’educazione militante dei genitori spacciata per libertà assoluta, perpetrata in un esercizio ascetico alla perdita: fin da bambini a Jokin e Gorane viene chiesto di separarsi dai propri giochi, da tutti i beni materiali a cui sono legati. Una costante spoliazione in cui si apre il trauma della mancanza dell’Altro. Il rivoluzionario non ha un’identità precisa, il suo corpo è sacrificato all’ideologia, si mischia a quello degli altri corpi rivoluzionari in un Uno indistinto, in una mischia. Non ci sono più madre, padre, figlio: «Abbiamo detto ai nostri figli siete la nostra vita. Abbiamo tentato di riempire ogni distanza tra mano e mano tra orecchio e piede tra occhi e occhi. Abbiamo detto ai nostri figli siete la nostra vita. Volevamo essere una cosa sola un unico organismo generante e generato»[7]. Nella famiglia Moraza i confini di ruolo tra i membri tendono alla scomparsa. Salvador Minuchin la chiamerebbe per questo “famiglia invischiata”[8]. Il rapporto dei genitori verso i figli è descritto come un «abbraccio fortissimo senz’aria» (p. 160), l’educazione alla violenza è definita nei termini di un atto di contagio: «una lenta somministrazione di farmaco una lenta somministrazione di veleno» (p. 164), passata per via genetica, per trasmissione di sangue infetto. Quello della madre che copre il corpo dei figli appena nati e di cui Gorane conserva il senso di sporcizia (p. 159). Il percorso di Gorane nel romanzo è guidato dalla tensione di una lotta per l’identità che è lotta per la vita, contro la voracità mortifera dei genitori. La sua prima forma di cura è la pulizia. Nella seconda pagina del romanzo Gorane è descritta nell’atto di lavarsi le mani. Le lava per due volte, per togliersi di dosso la violenza di cui i corpi dei genitori sono testimoni. L’ordine è un’abitudine che ha preso da sua nonna Leire, così come da lei ha imparato a disegnare. La sensazione di sporcizia, che in un altro passo del libro Gorane descrive come un piccione lurido posato sulla sua spalla dall’età di quindici anni, non passa mai. Ma l’atto di pulire può arginarla, fare in modo che la «somministrazione di dolore giornaliera» (p. 287) non diventi impossibile da sopportare. Quando andrà a Parigi in cerca del fratello, Gorane troverà lavoro in un’impresa di pulizie grazie all’aiuto di Sabine, una donna che la prenderà sotto la sua ala protettrice.

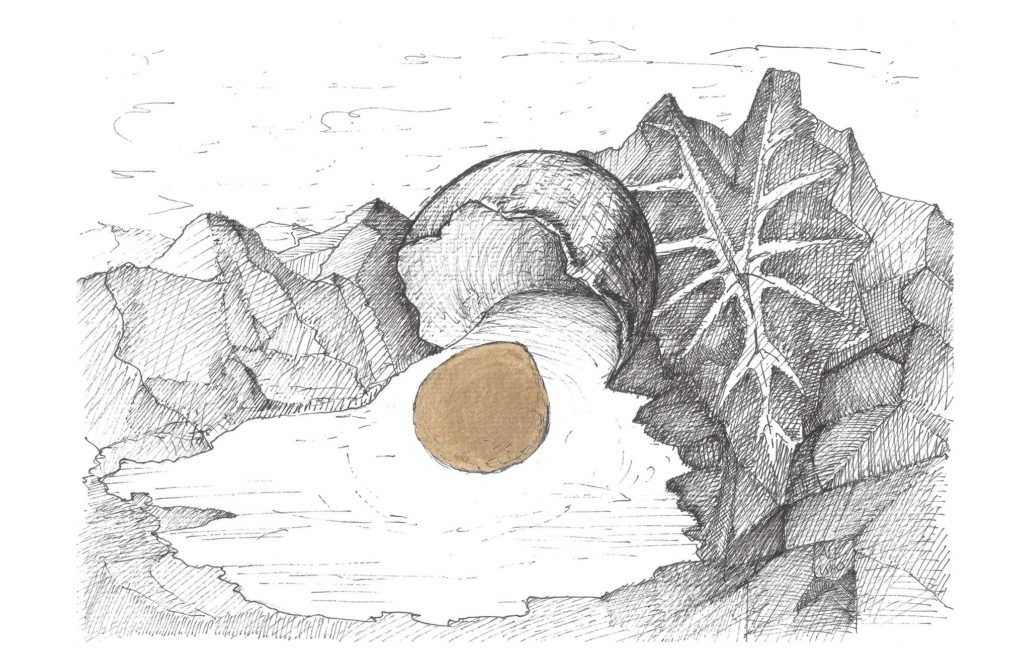

L’idea della chiusura famigliare, di un’incubazione che non accetta l’atto di separazione della nascita, è rappresentata dall’immagine ricorrente dell’ellisse. Gorane ha un altro nascondiglio: il disegno. Spesso rappresenta la sua famiglia con il simbolo di un uovo. La casa di Bilbao assomiglia a un uovo e Arrautza (uovo in basco) è il limbo immaginario da cui i genitori, ormai morti, portano la loro testimonianza sugli eventi nel terzo capitolo del romanzo, parlando con un noi dalla voce indivisibile, lottando contro i furti di memoria che dicono di subire per opera dei loro concittadini.

L’immagine del furto ricorre più volte nella Mischia ed è ripresa in un racconto di Maini, Un giorno dopo l’altro, in cui una coppia subisce le costanti sparizioni degli oggetti della propria casa, oggetti di memoria alla cui perdita si può solo assistere, in attesa che il ladro venga a prendere la vita stessa.

Nel reportage Generalmente i primi ad alterarsi sono i colori il vuoto è prima di tutto la distanza che si pone tra due vite, quella dell’autrice e quella dell’amica con disturbo ossessivo compulsivo. Anche qui il testo ha una struttura speculare e segue il processo per assurdo di una folie à deux: il tentativo di condividere l’esperienza di DOC, di fondere i propri confini per giungere a una piena comunicazione della malattia, una sorta di contagio. Il percorso segue due movimenti, a seconda che a guidare sia l’autrice o l’amica.

Nel primo caso ci spingiamo nel luogo immaginario di un lago, che ricorda quello di Arrautza in cui i genitori vanno a bagnarsi i piedi o a camminare. Se nella Mischia l’acqua è luogo del desiderio, informe di per sé, in costante mutazione, l’elemento che contraddistingue i protagonisti, nel reportage si trasforma in un mare chiuso, la forma protettiva con cui l’autrice vela l’incandescenza della malattia di S. Viene ripreso un verso di Rimbaud dall’illuminazione Alba, «L’eau était morte», l’acqua era morta. L’alba come momento di incertezza in cui le cose del mondo si rivelano. Sulla superficie del lago si formano piccole e continue bolle che esplodono come «tanti minuscoli lutti»[9], forse i pensieri ossessivi, che i visitatori del lago, i malati di DOC, curano con «cerimoniali di rassicurazione. Piccole pastiglie da somministrarsi ogni giorno»[10]. Come immergersi continuamente nell’acqua, in un continuo gesto di purificazione che fa sbiadire i colori e consegna i corpi alla trasparenza. Ma l’atto creativo, il tentativo dell’autrice di tirare l’amica dalla propria parte, di portarla nella sua zona di comfort, cede bruscamente al secondo movimento: S. chiede all’autrice di affrontare la realtà senza i nascondigli dell’arte, le chiede di imitarla come atto d’amore, di rispettare il suo sistema di pensieri e di paure. Il luogo della malattia diventa il corpo, le mani di S. rovinate dai continui lavaggi a cui sono sottoposte. «Le mie mani sono una prova»[11], dice S. Il corpo dell’autrice diventa così un «corpo in allarme»[12], il corpo di S. è «robotico»[13]. Si infiltra uno sguardo salvifico rivolto ai traumi conclamati: una malattia certificata da una sigla e dagli esperti dà un senso di appartenenza, contro i «dolori opachi, fatti di allusioni minime, a mala pena riconoscibili»[14] di cui già si fa riferimento nella Mischia. Il dolore è sempre visto come una colpa, ma se c’è un trauma evidente si può giustificare, e si può anche sperare di guarire. Un dolore invisibile è un’infrazione inaccettabile, per un atto di censura sociale che diventa personale, un senso di vergogna che si propaga nelle pagine, diventa cifra di scrittura.

L’estetica del vuoto

Sempre nel Seminario VII, Lacan sviluppa tre diverse concezioni della creazione artistica. Mi rifaccio qui alla prima, definita da Recalcati estetica del vuoto, secondo cui l’atto artistico è la capacità di organizzare il vuoto.

Essendo il suo tratto primario l’estimità, il vuoto non può essere direttamente presentificato, la sua incandescenza brucerebbe il soggetto. Per questo necessita di due barriere, due veli che sono il Bene e il Bello: la Cosa può essere rappresentata solo come «Altra Cosa».

In Maini l’Altra Cosa è l’immagine chiusa dell’acqua, quella con cui cerca di tradurre la malattia di DOC e quella che guida la struttura della Mischia.

Nel romanzo c’è una predizione. Gorane commenta l’interesse che i critici d’arte dimostrano ai suoi quadri, è sorpresa dalla loro «fame di significati, cercano dentro le tele come cercava Jespersen nei miei taccuini» (p. 476); cercano significati in una forma che «non significa nulla, non è simbolo di nessun trauma, non è la rappresentazione di una mancanza» (p. 59). Gorane dice anche che questa ricerca non le dispiace. Io lo prendo come un invito.

Il senso di pericolo che si prova leggendo il romanzo deriva soprattutto dalla sensazione che tutte le immagini che ci vengono date siano apparizioni istantanee, sempre pronte alla scomparsa. La loro natura evanescente è associata di continuo all’elemento dell’acqua, in quanto irriducibile a ogni forma. Nella prima pagina, la madre è descritta come un «pesce cieco» (p. 11). Jokin e Gorane da piccoli giocano ai navigatori. Gorane descrive Jokin come «il suo fratello acqua. Il suo elemento è la fuga» (p. 30). Lo studio dello psichiatra da cui Gorane è in cura, il dottor Jespersen, è descritto come un acquario; piove all’interno, Gorane sente le gocce sulle mani. Quando Germana abbraccia Jokin e gli si aggrappa alla schiena, Jokin pensa che «era come se Germana fosse acqua, come se non avesse una sua forma ma aderisse perfettamente con tutta la sua superficie a ogni piega, asprezza o spigolo» del suo corpo (pp. 85-86). Gorane è una «figura d’acqua incapace di cogliere una fiamma che non fosse quella della sua folle visione» (p. 163). Nella città immaginaria di Arrautza piove sempre, viene da immaginare il riverbero che le gocce lasciano sulla superficie del lago. Il tentativo di dare forma all’acqua. Lo stesso tentativo dei disegni istintivi di Gorane e infine dei suoi quadri: «volti che somigliano a uova» (p. 476). La ripetizione ossessiva dell’ellisse funge da rito, spodesta la figura del suo senso di realtà e raggiunge il vuoto sublimandolo.

È in questo atto di avvicinamento reiterato verso il vuoto che si gioca tutto. E Maini dà la sensazione vertiginosa di spingersi in avanti sempre qualche millimetro di troppo. Il senso di salvezza che si prova leggendola non è mai disgiunto dal suo opposto.

La poesia con cui si conclude Casa rotta vede il corpo della bambina diventare quello di una pianta che cresce in uno spazio claustrofobico e senza ossigeno. Le radici crepano il cemento della casa.

Continua a nascere non arresta il flusso

delle gemme, si riempie è tutta

luce germinata senza condizioni necessarie

gli esperti allargano la bocca – lei cresce che continua a

crescere, senza ossigeno, temperatura sfavorevole

contro ogni previsione evolutiva

che il seme quasi non si vede.[15]

Rievoca le parole che Georges Bataille scrive nel suo saggio Il linguaggio dei fiori: «le radici rappresentano la contropartita perfetta delle parti visibili della pianta. Mentre queste si elevano nobilmente, quelle, ignobili e viscose, si avvoltolano nell’interno del suolo, amanti del putridume come le foglie della luce»[16].

Vuoto e pieno si inseguono, senza raggiungersi mai. Valentina Maini ci attrae nel circolo del loro movimento vertiginoso, ridacchia, ci impedisce di cadere davvero.

[1] Massimo Recalcati, Jacques Lacan – Desiderio, godimento e soggettivazione, Raffaello Cortina Editore 2016, p. 590.

[2] Massimo Recalcati, Clinica del vuoto – Anoressie, dipendenze, psicosi, Franco Angeli 2002, p. 12.

[3] ibid.

[4] Stefano Colangelo, Postfazione a Valentina Maini, Casa rotta, Arcipelago Itaca 2016, p. 71

[5] Valentina Maini, La mischia, Bollati Boringhieri 2020, p. 35.

[6] ivi, pp. 76-77.

[7] Valentina Maini, La mischia, Bollati Boringhieri 2020, p. 159.

[8] Salvador Minuchin, Famiglie e terapia della famiglia, Casa Editrice Astrolabio, 1976, p. 57.

[9] Valentina Maini, Generalmente i primi ad alterarsi sono i colori, in AAVV, Gli Estinti, Ctrl Libri, p. 51.

[10] ivi, p. 50.

[11] ivi, p. 54

[12] ivi, p. 61

[13] ivi, p. 62

[14] Valentina Maini, La Mischia, Bollati Boringhieri, p. 155.

[15] Valentina Maini, Casa rotta, Arcipelago Itaca, p. 70.

[16] Georges Bataille, Documents, Dedalo, p. 57