Questa storia ha un inizio ma non ha una fine. “E vissero per sempre felici e contenti” è l’auspicabile conclusione di ogni racconto; ma a volte la realtà presenta il conto. La protagonista di questo giallo ha un nome: Daktulosphaira vitifoliae, per gli amici Fillossera.

C’è stato un tempo in cui il nome della Fillossera era sulla bocca di tutti. Non tanto per le sue virtù o i suoi pregi, bensì per la devastazione che portava in dote al suo arrivo. Proviamo a ricostruirne i primi passi:

La fillossera della vite (Daktulosphaira vitifoliae) è un insetto – appartenente alla superfamiglia degli afidi – oggi ben conosciuto e ancora temuto dai viticoltori, ed è presente in quasi tutti i paesi dopo essersi diffuso in Europa nella seconda metà dell’Ottocento, dapprima in Francia. Fa parte dei fitofagi monofagi, organismi che si nutrono a spese di una sola specie vegetale. Nello specifico la fillossera si nutre dei succhi della vite attaccando le foglie e le radici in diverse fasi di un complicato e articolato ciclo di riproduzione.

Una femmina fecondata genera da un unico uovo sulla pianta di vite un insetto che, in modo asessuato, depone poi molte uova in un’escrescenza (galla) sulle foglie. Da quelle numerose uova nascono insetti gallicoli, ossia in grado di depositare altre uova sulle foglie, e insetti radicicoli, ossia in grado di raggiungere le radici e depositare lì altre uova. Da quel gruppo di radicicoli – che già allo stato di ninfe producono danni gravi alle piante – nascono infine alcuni alati che volano via e riavviano il ciclo su altre piante.[1]

Questo insetto per nulla docile divenne velocemente famoso verso la metà dell’Ottocento e innescò una vera e propria rivoluzione nella viticoltura.

L’etimologia, grande e pragmatica disciplina, è sempre pronta a spiegarci i fenomeni in modo semplice: fillossera, dal greco ϕύλλον (fillon) “foglia” e ξηραίνω (xeraino) “dissecco”, ovvero l’ultimo, ineluttabile stadio di una pianta attaccata dall’insetto la cui invasione, notoriamente, ha creato uno spartiacque, ha letteralmente diviso due ere della viticoltura.[2]

Esiste un prima e un dopo l’avvento della Fillossera, con conseguenze innumerevoli e significative su più fronti. Ma proseguiamo per gradi, e proviamo a inquadrare la sua evoluzione riunendo i tasselli dei molti articoli apparsi sull’argomento:

Nel 1863 la Linguadoca era una regione francese, compresa tra la Provenza e i Pirenei, già nota in tutta Europa per la coltivazione di Vitis vinifera, la pianta più diffusa e importante al mondo per la produzione di vino. Quell’anno però i viticoltori di Pujaut, un villaggio vicino a Nîmes, registrarono un insolito danno al loro raccolto, senza inizialmente riuscire a individuarne la causa. Le foglie delle viti al centro del vigneto erano rapidamente ingiallite e avevano poi assunto un colore rossastro, prima di cadere del tutto. La malattia si estese rapidamente alle vigne vicine, determinando una riduzione drastica della produzione. L’anno successivo le piante non diedero frutti e, ormai morte, furono dissotterrate: le radici erano completamente nere e marce.

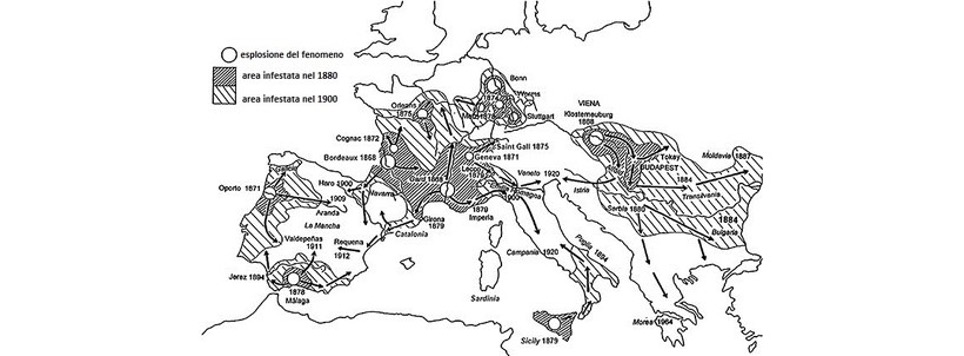

Il danno ai vigneti di Pujaut nel 1863 è ritenuto il primo caso noto nella storia della memorabile devastazione delle coltivazioni di vite che, nella seconda metà dell’Ottocento, dalla Francia si estese al resto d’Europa causando una grave crisi dell’intera industria del vino. Responsabile di quella infestazione, si scoprì qualche anno dopo, era la fillossera della vite, un microscopico insetto originario del Nord America e che già aveva ostacolato e rallentato la coltivazione di Vitis vinifera in quell’area del pianeta, per altri versi fertilissima e adatta alla viticoltura. La fillossera distrusse gran parte dei vitigni europei – il vitigno è la varietà coltivata, come Merlot, Sangiovese o Chardonnay – compresi quelli più rinomati, e decimò la produzione di vino per un paio di decenni: tra l’Ottocento e il Novecento, quello che sarebbe stato uno dei settori economici più ricchi e fortunati per diversi paesi europei rischiò di scomparire completamente.[1]

A risolvere la crisi del vino in Europa e in tutto il mondo, salvando la produzione fino ai giorni nostri, fu un’intuizione che sfruttava le risorse naturali dello stesso paese da cui proveniva la minaccia. Innestando le viti europee dei vigneti sopravvissuti, con le loro uve da vino pregiate, sulle radici delle viti di origine americana che nel tempo avevano sviluppato una precedente resistenza alla fillossera, gli agronomi e i viticoltori europei riuscirono a tenere in vita i loro vigneti. L’America, insomma, rischiò di distruggere per sempre le viti e il vino europei, ma alla fine finì per salvarli.[1]

C’è da considerare che si potrebbe trattare di concorso di colpa o, alla fine, di fortunate coincidenze evolutive. D’altronde, è stato proprio l’avvento delle viti europee in America a favorire lo sviluppo di questo parassita.

Si ritiene che molte terre in America settentrionale fossero destinate alla coltivazione della vite da prima dell’arrivo degli esploratori europei. Vinland, d’altronde, fu il nome che i vichinghi diedero all’attuale Terranova, proprio per via della quantità di viti selvatiche che vi trovarono. L’abbondanza di viti autoctone in California indusse i primi missionari che vi si stabilirono alla fine del Seicento a utilizzare quei grappoli per la produzione di vino, ma senza risultati apprezzabili. L’introduzione della Vitis Vinifera europea fu presto ritenuta necessaria per la coltivazione di uve più adatte alla produzione di vino.[1]

Questo comportò che le specie americane sulle viti di base europea sviluppassero nei secoli una difesa naturale contro la fillossera in quanto:

Le radici di molte specie di viti americane secernono infatti una linfa appiccicosa che respinge gli attacchi delle ninfe dell’insetto, impedendo loro di nutrirsi in una fase fondamentale dello sviluppo.Le radici delle viti americane sono generalmente resistenti ai radicicoli della fillossera. In pratica le larve dell’insetto riescono ad attaccare soltanto alcune delle numerose radici assorbenti ma non quelle con funzioni di ancoraggio al terreno e di conduzione delle sostanze coinvolte nei processi biologici. Ne consegue che, anche in caso di attacco, i danni sono generalmente contenuti e non compromettono la vitalità della pianta. Nei casi peggiori la larva riesce a creare una ferita sulla radice ma in genere la vite reagisce formando uno strato protettivo di tessuto che ricopre la ferita e la protegge da infezioni batteriche o fungine secondarie. Il ciclo di riproduzione radicicolo fu invece presente e devastante nelle infestazioni dei più vulnerabili vigneti europei nella seconda metà dell’Ottocento. In quel caso le nodosità e i rigonfiamenti tuberosi provocati alle radici determinavano infezioni secondarie e portavano a deformazioni in grado di interrompere gradualmente il flusso di nutrienti alla pianta. Uno dei motivi che rendono particolarmente temibile ancora oggi la fillossera è lo stesso che impedì per lungo tempo ai coloni di accorgersi delle infestazioni nelle coltivazioni sperimentali di Vitis vinifera in America: la loro parziale invisibilità.[1]

Certo, non fu una passeggiata fronteggiare l’avvento e la diffusione di questo insetto; soprattutto perché:

Inizialmente non si conosceva la biologia dell’insetto – questo comportò la veloce diffusione della devastazione – e ci vollero più di cinque anni per cominciare a capirne il comportamento, per quanto mutevole di varietà in varietà. La difficoltà era aumentata dal fatto che l’infezione appare silente fino a quando la pianta è ormai prossima alla morte.

In quegli anni si cercò di arginare la peste con vari mezzi, dal solfuro di carbonio immesso nel terreno, alla pratica (attuabile solo in pianura) d’inondazione dei vigneti o anche all’insabbiamento, vero e proprio ostacolo per lo sviluppo dell’insetto. La conclamata elevata altitudine e la presenza di uno strato di ceneri vulcaniche sono anche ambienti avversi.

Il momento decisivo fu quando si comprese l’immunità – maturata nei millenni – della radice di alcune specie americane. Questa soluzione aveva un pesante rovescio della medaglia: fino a quel momento, la necessità di reimpiantare il vigneto era una pratica rara, anche perché onerosa. Per ampliare il vigneto, infatti, era consuetudine la riproduzione mediante propaggine (s’incurva il ramo prescelto e si sotterra per buona parte con terriccio fresco e leggero, asportando un anello di corteccia sotto un nodo per facilitare lo sviluppo delle radici. Dopo un po’ di tempo si potrà separare il ramo dalla pianta madre che fino a quel punto lo aveva assistito nella nutrizione). Il metodo portò comunque all’utilizzo del piede americano e dell’apparato vegetativo europeo, operazione ancora oggi in uso.[2]

Una vittoria su tutti i fronti, dunque? In realtà, si trattò piuttosto di un compromesso, benché di importanza capitale. I maggiori fattori di questa svolta epocale furono due: innanzitutto, la differenza tra piede americano e piede franco, in merito alla crescita e alla proliferazione della pianta; e, in secondo luogo, la perdita di molti vitigni meno resistenti, non selezionati o semplicemente meno diffusi, che non vennero custoditi né tramandati.

Partiamo dal primo aspetto e chiariamo che una vite a piede franco è semplicemente una vite che non è mai stata innestata su una vite con radice americana. La differenza tra queste due modalità di innesto è fondamentale:

Da allora proseguì la ricerca delle affinità tra varietà e della tolleranza al calcare, tipologia di terreno con il quale la varietà europea aveva convissuto da sempre. Anche se, come ribadisce Claude Bourguignon, uno dei massimi esperti di microbiologia del suolo e grande promotore del piede franco: «la specie europea Vitis Vinifera adora i suoli calcarei. Purtroppo le barbatelle americane non si sviluppano nel calcare, rifiutano questo tipo di suolo anzi lo evitano. Sviluppano una struttura radicale molto superficiale». Il piede franco ha la capacità di ramificarsi e quindi di leggere tutti gli strati del terreno in maniera più dettagliata, ha una capacità di espansione verticale e orizzontale. La vite americana va in profondità ma ha un sistema radicale più elementare, come se avesse un comportamento “acerbo” e, inoltre, una spinta vegetale molto forte.

Altro problema troppo sottovalutato quando si parla di “piede franco” è la questione legata alla ricostruzione del vigneto europeo eseguita con varietà più reperibili presso i vivaisti, diffuse, adattabili e più produttive. Da questo, la conseguente estinzione di molti vitigni tipici e l’impoverimento dell’enorme ricchezza ampelografica europea. Certamente è attendibile l’eventualità che alcune varietà non abbiano attecchito. A questo si somma il lavoro “semplificatorio” dei disciplinari delle DOC che hanno ammesso vitigni che con il territorio e la tradizione c’entravano poco.[2]

Si potrebbero definire errori di valutazione o superficialità dettata dalla veemenza di una infestazione difficile da arginare. Quel che è certo sono le differenze occorse nei processi di vinificazione e la perdita di informazioni genetiche di molte specie. Lo spiega bene Sandro Sangiorgi, nel suo libro L’invenzione della gioia:

L’eterogeneità dei vitigni presenti nel vigneto era ancora significativa, la vendemmia avveniva a più riprese osservando lo stato di maturazione dei diversi frutti. Era consuetudine andare più volte nel vigneto, la cui struttura in genere era determinata dalla geometrica gestione degli spazi tra pianta e pianta e tra filare e filare. Per secoli l’uomo è andato a piedi nella vigna e ne è divenuto parte, ha sentito l’odore dei fiori e della terra, ha imparato il significato della più piccola variazione di colore e ha utilizzato i propri sensi per decidere il momento della vendemmia. La geometria e l’altezza dei vigneti sono state modificate quando il trattore è entrato a far parte degli strumenti di lavoro e l’uomo si è progressivamente distaccato dall’ambiente, adottando un atteggiamento di tipo industriale.

Dopo l’epidemia di fillossera cambiò radicalmente anche la pratica di vinificazione: se nelle viti a piede franco (ovvero senza portainnesto) si osserva una sostanziale coincidenza tra la maturazione dell’acino e quella del raspo, quest’ultimo, nella pianta innestata, conserva dei tannini verdi quando il resto del grappolo è già maturo. Ecco perché la diraspatura è diventata una pratica usuale nel periodo postfillosserico. Dal punto di vista sensoriale, i tannini delle piante innestate sono più duri rispetti a quelli delle piante originarie. L’avvento della fillossera aprì la strada alle coltivazioni monovarietali. Fino ad allora i vigneti, anche nelle zone più vocate, erano occupati da viti molto differenti. Talvolta si possono trovare quattro o cinque varietà ma, più spesso, se c’era un vitigno prevalente, di questo erano custoditi numerosi ecotipi. La Borgogna è tra le zone che hanno maggiormente sofferto di questa perdita: prima della fillossera i suoi vigneti contenevano un’incalcolabile diversità di tipi di Pinot Noir, che contribuiva a sottolineare l’incidenza del terroir.

Per capire ciò che è accaduto dopo l’aggressione della fillossera, è necessario inquadrare il periodo storico. Molti vitigni e numerose varietà non resistettero all’innesto: purtroppo non ci si preoccupò subito di recuperarli, per ignoranza o, forse, perché non c’era tempo. La situazione era talmente disperata che gli studiosi chiamati a risolvere il problema, e i contadini che eseguivano le loro indicazioni, non andavano certo per il sottile. Lo ribadisco, la sostituzione del piede franco con quello americano ha aperto una ferita profonda nella millenaria storia della viticoltura. si può realisticamente parlare di convalescenza da una cura che non può essere considerata definitiva.[3]

Non dappertutto la Fillossera ebbe però vita facile. Grazie alla biodiversità esistono luoghi e terreni dove non ha attecchito, e ciò ha permesso di mantenere in vita alcune aree con viti a piede franco. Questo perché, sostanzialmente, l’insetto non si trova a suo agio in quelle condizioni:

Gli impedimenti naturali che rendevano e rendono tutt’oggi difficile l’attecchimento della fillossera, erano principalmente tre:

1) le altitudini dei vigneti (quote di oltre i m. 1.000 s. l. m. che equivalgono a notevoli sbalzi termici che rendono difficile la sopravvivenza all’insetto)

2) terreni sabbiosi e/o argillosi che impediscono alla fillossera di potersi muovere con facilità, cosa che equivale ad uno scarso indice di sopravvivenza

3) ristagni d’acqua notevoli per periodi medio – lunghi, visto che la fillossera non sopravvive in acqua. Ma sempre erano soluzioni non definitive e non sempre applicabili. Se per i punti 1) e 2) le tecniche erano applicabili, ma non garantivano l’incolumità delle vigne, il punto 3) era la soluzione definitiva, ma praticamente inapplicabile poiché comprometteva la sopravvivenza dei vigneti, anche se qualcosa a tal proposito esiste.[4]

Potrebbero sembrare questioni meramente tecniche e di poco conto per quel concerne il prodotto finito, ma in realtà la differenza sta sia nella vita della pianta (più breve in quelle con il portainnesto americano) sia nelle caratteristiche più variegate che può donare una vite a piede franco:

La vite a piede franco è un’unica entità, apparato radicale, ceppo ed apparato fogliare sono un tutt’uno e pertanto riescono ad avere una forma di collaborazione e di struttura vitale diretta, senza particolari forzature. Per la vite ottenuta da portainnesto di vite americana ed apparato fogliare di vite europea, si riesce a capire che è un qualcosa di “costruito” da parte dell’uomo, che dà una pianta con maggiore vigoria e con la resistenza agli attacchi della fillossera, ma allo stesso tempo la parte aerea e quella radicale “comunicano” mediante un intermediario che toglie qualcosa sui profumi, sulla finezza, sull’eleganza ed altro ancora che dal terreno viene trasmesso al frutto, arricchendo ulteriormente il prodotto finale. Da queste ultime delucidazioni, si riesce a capire che i vini prodotti da uve di viti a piede franco e/o prephylloxera, possano essere vini più eleganti, con sentori di mineralità più marcata, dei profumi più complessi e tannini fini.[4]

A ciò aggiungerei l’importanza della memoria – tema vasto che tenterò di sviscerare su alcuni fronti attinenti a questo campo. Un primo tassello da rilevare è riscontrabile negli studi sempre più frequenti circa la memoria intrinseca delle piante.

Alcune proteine prioniche permettono alle piante di memorizzare le condizioni ambientali in cui hanno vissuto. A scoprirlo è stato un gruppo di ricercatori del Whitehead Institute for Biomedical Research a Cambridge, in Massachusetts, che firmano un articolo pubblicato sui “Proceedings of the National Academy of Sciences”.

Anche le piante formano dei “ricordi”, ossia tengono traccia delle loro precedenti esposizioni a siccità, calore, freddo prolungato, agenti patogeni, oltre che della lunghezza del giorno. La memoria di questi eventi permette alla pianta di distinguere, per esempio, l’improvviso crollo della temperatura di una sola nottata dalla prolungata esposizione al freddo invernale che, grazie alla stabilità di questa memoria, promuove la fioritura in primavera.

Ma non solo: se esposto al freddo, un callo vegetale – una massa di tessuti indifferenziati – si sviluppa in una nuova pianta che si comporta come se avesse passato un inverno rigido, senza averlo mai realmente sperimentato. Ciò dimostra che la memoria delle piante viene trasmessa per via epigenetica, ossia attraverso proteine che influenzano l’espressione dei geni.Il fenomeno è, in un certo senso, simile a quello del cosiddetto potenziamento a lungo termine delle sinapsi neuronali che permette la conservazione dei ricordi nel cervello degli animali, e che – come è stato dimostrato di recente – coinvolge delle proteine che hanno caratteristiche simili a quelle dei prioni.[5]

A inizio articolo, si parlava di una storia senza fine; ma cominciamo adesso a capire che molte caratteristiche, molte peculiarità, molte diversità delle viti sono in effetti finite. È meno ampio lo spettro delle varietà oggi coltivate, così come sono meno ampie le diversità intrinseche ai vitigni. Sono venute a mancare importanti quantità di informazioni genetiche tramandate da secoli, e moltissimi vigneti sono stati estirpati – mutando radicalmente l’estetica stessa del paesaggio oltre che la valorizzazione dei territori.

Insomma: è occorsa una perdita rilevante di cui dobbiamo renderci conto nel profondo per tentare di salvare il salvabile e rimettere in piedi ciò che ancora giace dormiente. Ma ciò che più preoccupa è che la protagonista di questa storia sembra voler tornare a farci compagnia:

La generazione fillofaga ha fatto la sua ricomparsa in maniera sempre più accentuata in molti areali, anche italiani. A rischio potrebbe esserci la tolleranza dei portainnesti americani, anche grazie ai cambiamenti climatici. In Francia, durante il sesto simposio mondiale sulla fillosssera della vite, si è deciso di riprendere a pieno ritmo le sperimentazioni su nuovi metodi di lotta. La Francia ha deciso di riattivare la propria ricerca sulla fillossera della vite, dopo anni di assoluta dimenticanza. In effetti la bibliografia recente su Daktulosphaira vitifoliae, questo il nome scientifico della fillossera, si può contare sulle dita di una mano. Poco, troppo poco per un insetto che comincia a destare qualche nuovo segnale di preoccupazione.

Il ciclo biologico della fillossera è infatti particolarmente complicato e mai studiato approfonditamente da quando è stata rilevata la tolleranza delle viti americane. È noto, però, che il ciclo biologico può cambiare a seconda dei fattori climatici. Da che esiste la metodica del Dna, sono state poche le indagini, in giro per il mondo per capire le specificità genetiche delle sub specie di fillossera esistenti sul nostro pianeta e di come, eventualmente, un loro incrocio, possa creare un nuovo afide capace di procurar danni anche sulle viti americane.

In Europa, tra le Università più attive, vi è quella di Vienna. “Quando parliamo di fillossera ai viticoltori qui in Austria, ad esempio, riscontriamo la generale tendenza a negare che il parassita sia presente o possa costituire ancora un pericolo. Le nostre osservazioni, però, dicono che esso è presente, soprattutto laddove le vigne vengono abbandonate e i portinnesti vegetano offrendo alla fillossera nuovi habitat e la possibilità di diffondersi più facilmente anche per via fogliare” afferma Astrid Forneck, responsabile del gruppo di ricerca sulla fillossera presso l’università di Vienna.

Proprio l’abbandono delle vigne, o la loro minor cura, anche solo per ridurre i costi di coltivazione, può insomma procurare guai nel medio lungo termine, come sanno bene gli australiani che infatti hanno avviato da tempo programmi di monitoraggio genetico delle varie popolazioni di fillossera.Anche la Francia, da qualche anno, ha deciso di riattivare, presso l’Inra, una linea di ricerca sulla fillossera che, qualche tempo addietro, aveva dato interessanti spunti per un controllo dell’insetto grazie ai nematodi. L’Università di Vienna sta lavorando invece nel contrasto alla fillossera grazie a batteri e l’Ungheria sui funghi. Gli studi genetici sulla fillossera permetterebbero anche di individuare i meccanismi di difesa/tolleranza più efficaci, così selezionando nuovi ibridi che potrebbero essere efficaci portainnesti.[6]

Tutte queste osservazioni portano a riflettere sulle nuove coltivazioni. Sempre più frequente è la nascita di nuovi vigneti in zone spesso poco vocate, sfruttando ogni metro libero per piantare vitigni di facile mercato che producono ingenti quantità di uva grazie a disciplinari sempre più fallaci dal punto di vista qualitativo e/o della valorizzazione delle diversità di un territorio. È la logica della moneta sonante: basti vedere l’esempio del Prosecco, la cui produzione ora spopola in ogni metro quadro disponibile tra Veneto e Friuli Venezia-Giulia.

Peggio ancora i veri e propri disastri ambientali in zone anche vocate, causati dalla smania di creare ambienti più “belli e comodi da lavorare”. Nel frattempo, in molte parti d’Italia, riposano vecchi vigneti in disuso, lasciati alla deriva, abbandonati per logiche di produzione o di difficile gestione. Il risultato? Un’ulteriore perdita ampelografica, e nuove e diversificate possibilità di malattie infestanti. A volte l’erba del vicino sembra più verde e non ci si accorge che basterebbe invece valorizzare ciò che già si possiede. Come accade sempre più spesso in Sicilia:

Rivalutare vecchi vigneti è una scelta vincente in termine di qualità, tutela del paesaggio e di un patrimonio genetico unico. Vigna vecchia fa buon vino: non è solo una battuta che riprende un vecchio detto popolare.

Partendo da questo assunto, diversi imprenditori hanno deciso di rivalutare vecchi vigneti, magari destinandoli alla produzione di selezioni speciali sulla sorta dei grand cru francesi. Una scelta produttiva, che contribuisce al contempo alla tutela del paesaggio, della cultura dei campi tramandata di generazione in generazione e, non ultimo, di un patrimonio genetico unico.

“Nonostante l’età media dei vigneti in Sicilia si aggiri attorno ai vent’anni” – spiega Giacomo Manzo, segretario regionale di Assoenologi Sicilia – “non mancano nell’isola esempi di vigneti più longevi. Esistono alcuni antichi vigneti di Grillo, Catarratto e Zibibbo,ma si tratta per lo più di vitigni a bacca rossa, quali il Pignatello e il Perricone nella Sicilia occidentale o il Minnella, il Carricante e il Nerello mascalese nel territorio etneo”. Nell’area del vulcano esistono infatti vigneti di età molto elevata, che in alcuni casi supera anche i sessant’anni, grazie alle particolari condizioni climatiche.

E la scelta dei viticoltori trova riscontro anche nella ricerca scientifica. Nel corso di una prova messa a punto dal 2002 al 2006 dalla Stazione di ricerca Agroscope Changins-Wädenswil nei vigneti sperimentali di Leytron in Svizzera è stato infatti confrontato il comportamento viticolo ed enologico di vecchie e giovani viti.

Lo studio è stato effettuato su sei vitigni: Chasselas, Pinot bianco, Arvine, Gamay, Syrah e Humagne rosso. I risultati delle prove evidenziano come in alcuni casi, in particolare per i vitigni a bacca rossa, l’età diventi un fattore determinante, con effetti sia sul comportamento fisiologico dei ceppi sia sulla qualità delle uve e dei vini.

Non bisogna dimenticare, del resto, che la vite è un organismo vivente, che nasce, cresce e cambia nelle diverse fasi della sua vita. Così se le viti giovani possono manifestare un forte sviluppo della pianta, quelle vecchie riescono a sopportare meglio gli stress idrici e questo è tanto più importante in aree come le nostre in cui le temperature estive e la scarsità di piogge mettono a dura prova le piante. Quanto ai riflessi sulle uve, nei vigneti vecchi si ha sicuramente una contrazione della produzione per pianta oltre che delle modifiche nei principali metaboliti. “L’influenza sulle uve a bacca rossa – conclude Manzo – è legata a una maggiore concentrazione in antociani, flavoni e flavonoidi, mentre nelle varietà a bacca bianca si assiste alla produzione di acini di dimensione più piccola il cui contenuto in zuccheri e aromi primari è sicuramente più elevato”.

I risultati delle prove effettuate a Leytron:

• Influenza sulla fisiologia dei ceppi. Le vigne giovani subiscono di più le carenze idriche a causa del radicamento superficiale; quelle vecchie manifestano una espressione vegetativa più accentuata, un peso della cimatura e del legno di potatura più elevato, così come il valore dell’indice clorofilliano e il tenore di azoto delle foglie. • Influenza sulla qualità delle uve e dei vini. L’acidità totale e l’indice di formolo è risultato più elevato nelle vecchie viti, mentre il contenuto zuccherino risulta indifferente all’età della vite. Quanto ai vini, i rossi ottenuti da viti vecchie sono stati giudicati più complessi e strutturati, mentre poche differenze sono state osservate sui vini bianchi.[7]

Ai più forse dirà poco il nome di Salvo Foti, ma è stato ed è tuttora una figura centrale nella viticoltura siciliana (e non solo). Enologo da inizio anni Ottanta, non ha speso unicamente le proprie competenze tecniche, ma ha concentrato i propri sforzi pure nella divulgazione sia scientifica sia commerciale dei prodotti dell’isola. Si può considerare un punto di riferimento per moltissimi vignaioli che stanno valorizzando vitigni e territori fino a non molti anni fa pressoché sconosciuti nel mondo.

Se si parla sempre più spesso dell’evoluzione dei vini dell’Etna, un ruolo importante l’ha avuto proprio Salvo Foti, che mira a valorizzare vitigni autoctoni, recuperare vigneti vecchi e abbandonati, associare più vignaioli per fare fronte comune all’insegna di una agricoltura sana e sostenibile. Alla fine dell’articolo troverete qualche parola sul suo Vinupetra, risultato da vigne centenarie su suoli vulcanici.

La valorizzazione di questo luogo trova compimento nella comunicazione grazie al suo libro Etna. I vini del vulcano, di cui riporto qualche breve passo in merito ai temi che stiamo trattando:

Non si può prescindere dalla sostenibilità ambientale se si vuole dare continuità nel lungo tempo ad ogni attività umana e soprattutto se si vuole “riconsegnare” alle generazioni future un territorio integro dei suoi valori ambientali e umani.

Una vigna vecchia (40-50 anni) ha molte più probabilità rispetto a una giovane vigna di dare un frutto idoneo per fare un grande vino. Perché sarà più in armonia con il suo ambiente. Sarà adattata al clima, al terreno, il viticoltore avrà una conoscenza e una esperienza maggiore, tramandata dal padre, che gli consentirà di coltivare meglio e in modo più equilibrato. Sarà composta da vitigni autoctoni da secoli selezionati in quel e per quell’ambiente. L’impatto ambientale di una coltivazione adattata e da tempo in equilibrio con l’ambiente è minimo, perché non sfrutta il territorio, non ha bisogno di sconvolgere drasticamente le tipologie di coltivazione e trasformazione del prodotto mediante l’apporto di energie esterna che come effetto finale provoca l’aumento dell’entropia del sistema. Se la ricerca dell’equilibrio di un vigneto con l’ambiente significa dover rinunciare alla quantità a favore della qualità dell’uva, non è un dramma per il prodotto, il vino, che oggi ha ormai un valore prettamente edonistico. Un frutto equilibrato, sano, maturo, avrà bisogno di meno interventi in cantina: basterà solo utilizzare una tecnologia enologica che lo valorizzi.

La salvaguardia della biodiversità dovrebbe, in realtà, essere considerata un valore primario, in quanto è la condizione essenziale per il futuro lavoro di miglioramento genetico delle specie vegetali e animali. Solo attingendo a un vasto serbatoio di geni sarà possibile far fronte ad esigenze particolari, specifiche e mutevoli nel tempo (nuove patologie, mutamenti ambientali, mutamenti di gusto del consumatore e così via), oggi molto difficili da prevedere. Si può asserire che la biodiversità è per gli esseri viventi la garanzia per la sopravvivenza nel tempo. Se poi focalizziamo la nostra attenzione nel settore della viticoltura, ci rendiamo conto che nel passato era molto grandi il numero di vitigni coltivati in tutte le zone vitivinicole italiane, come testimoniano i testi più antichi che trattano viticoltura nel nostro paese.

Molti di questi vitigni, cosiddetti autoctoni, sono scomparsi o coltivati solo in qualche vecchio vigneto. I vigneti italiani hanno subito, in quest’ultimo mezzo secolo, uno stravolgimento varietale e soprattutto si è verificata una forte diminuzione numerica dei vitigni coltivati localmente, spesso sostituiti e/o affiancati da vitigni importanti soprattutto dalla Francia.[8]

Nonostante le apparenze, i ragionamenti attorno ad un patrimonio da valorizzare non sono così semplici e lineari. Probabilmente manca a livello culturale e socio-politico l’intenzione di credere alla qualità come elemento di maggiore futuro rispetto alla quantità.

Dovremmo imparare dai francesi che per le loro “Vieilles Vignes” – afferma Ian d’Agata presidente Vinitaly Internaional Accademy – già soltanto per il fatto che sono dichiarate in bottiglia, accrescono il valore dei vini del 40%. Da noi, invece, non c’è ancora la cultura del rispetto verso queste testimonianze viventi della tradizione enologica italiana.

Insomma, anche in questa particolare produzione l’Italia è come se si “vergognasse” nel valorizzare un pezzo del suo patrimonio. “Abbiamo erroneamente determinato alti prezzi per vini prodotti con vigneti appena di una decina di anni di età e abbiamo dimenticato questo grande patrimonio, che pure esiste, specialmente nelle regioni del Sud – prosegue d’Agata – in questo senso penalizzando la nostra viticoltura.[9]

Non dobbiamo pensare sia solo un’espressione della loro rinomata grandeur. Se l’Italia e la Francia oramai viaggiano sempre più in parallelo in termini di produzione e di considerazione nel mondo in merito ai vini prodotti, spesso tra i più esperti intenditori o appassionati risuona ancora una frase che riporta come alcuni grandi vini francesi siano nettamente migliori dei migliori vini italiani.

Là dove l’eccellenza si manifesta al suo apice, sembra che la Francia sia ancora un gradino sopra l’Italia. Sicuramente lo si deve a una tradizione secolare e ad alcune zone molto vocate; ma probabilmente anche un’attenzione differente allo sviluppo vitivinicolo dalle basi.

Marco Simonit è uno dei preparatori d’uva, insieme a Pierpaolo Sirch, più famosi e competenti del mondo. Il suo metodo di taglio della vite, ormai, è conosciuto, apprezzato e richiesto in tutto il mondo. Simonit, però, “punge” i produttori italiani: “Da noi, una vite a vent’anni viene considerata vecchia, una pianta da estirpare e sostituire con una giovane. Ecco, così facendo perdiamo l’identità di quel territorio. Provate a dirlo ai francesi di tagliare una vite di vent’anni e vedrete come vi risponderanno”. Già, ormai sembra banale e scontato fare il confronto con i “cugini” francesi, ma da loro c’è sempre da imparare. Perché se è vero che in Francia si produce meno vino che da noi, il valore dei vini francesi è incredibilmente più alto rispetto ai nostri.

Ma c’è di più. E su questo Simonit ha ragione: in Francia un vino spesso rappresenta un’azienda, uno stile magari, o una particolare zona. Da noi questi casi, sono rari, anzi rarissimi. “I grandi vini, nel caso specifico parlo di alcune maison francesi, faccio qualche nome, come Domaine Leroy, Chateau de la Tour, Moët & Chandon – dice Simonit – ci hanno dato come primo obiettivo quello di far vivere il più a lungo possibile le loro vigne storiche. E permettere a quelle giovani di invecchiare nel migliore dei modi. Questo perché qui hanno compreso che i vini top, di altissima qualità, vengono dalle uve prodotte dalle vigne vecchie, che esprimono non solo il meglio, ma anche un territorio, anzi quel territorio dove sono cresciute. E diventano, così riconoscibili, non solo in Francia, visto l’esempio, ma anche nel mondo.

Ecco perché i grandi marchi vogliono salvaguardare questo patrimonio”. In Italia, invece, l’età media delle vigne è relativamente bassa: “Da noi a 20 anni si pensa già a come estirpare i vecchi vigneti – spiega Marco – mentre in altre parti del mondo, le vigne a 20 anni iniziano a produrre vini di un certo tipo. Per fortuna pian piano c’è una diversa sensibilità nel nostro Paese e ci sono molte aziende che stanno lavorando verso questa direzione. Si tratta di un fatto culturale. La tradizione non presuppone la cultura, invece bisogna studiare e conoscere a fondo quello che si fa e, soprattutto, confrontarsi con chi è più bravo di noi.[10]

Già: i cugini d’Oltralpe la sanno lunga su come dare merito a ciò che producono e ai dettagli della materia prima. Probabilmente copiare il loro esempio, in questo caso, non sarebbe un peccato ma un valore aggiunto. Ripetiamo da decenni che l’Italia, con le potenzialità dei suoi territori, potrebbe essere ben più stimata per i suoi prodotti, già riconosciuti nell’area dell’eccellenza. Non dovremmo però accontentarci, e anzi bisognerebbe sforzarsi di capire la differenza tra fare le cose bene e farle facilmente. Siamo nati nella bambagia e a volte ci sfuggono le nostre stesse doti.

Le vecchie viti, di età dai 50 agli 80 anni, e oltre, sono un patrimonio non solo qualitativo, storico ed emozionale, ma anche economico. Sono piante delicate, però, e solo una valutazione adeguata dei vini che producono le può rendere competitive. Le vecchie viti sono le più importanti per trasmettere le caratteristiche di un terroir, sono le testimoni della storia di una zona di produzione, sono capaci di dare le uve qualitativamente più significative e queste loro caratteristiche sono universalmente riconosciute.

Ma le vecchie vigne, possono sopravvivere solo se a loro, e ai vini vengono cui danno vita, viene riconosciuto un valore, non solo economico, appropriato.

Ma nell’universo della viticoltura italiana, che vede la vigna piantata in ogni angolo del pianeta, ci sono altre testimonianze storiche che rischiano di scomparire. Come sottolineato, a Vinitaly, dai Vignaioli Indipendenti della Fivi, che, con i tralci delle loro viti come testimoni, hanno richiamato l’attenzione sul fatto che il vigneto Italia è fatto anche di superfici sotto i 1.000 metri quadrati, in particolare in quelle aree dove la viticoltura insiste storicamente ed è eroica o marginale, ma non per questo meno importante in termini di salvaguardia del territorio, del paesaggio e della biodiversità viticola. Che, però, non sono censiti, e quindi, in un certo senso, è come se non esistessero.

“In quelle aree dove la viticoltura eroica è sopravvissuta fino a oggi – spiega Matilde Poggi, presidente Fivi – 1.000 metri quadrati sono una dimensione di tutto rispetto. Non solo. In molti casi i vignaioli che li conducono hanno conservato pratiche colturali e varietà uniche, che rischierebbero di essere perdute nel momento in cui tali vigneti fossero espiantati o abbandonati. Il censimento del Ministero dell’Agricoltura dei vigneti storici ed eroici ignora questo importante, patrimonio considerandoli ad uso personale, e visto che non richiedono denunce di produzione o altri oneri di registrazione della loro produzione. Chiediamo a Ministero e Regioni di promuovere il censimento e la tutela dei vigneti storici ed eroici indipendentemente dalla loro estensione.[9]

Accennavo prima a come si possa preferire la strada più semplice. Di esempi ne abbiamo già trattati alcuni; ed è un dato assodato che le vecchie vigne possano rappresentare un tesoro in termini genetici, culturali, estetici ed economici. Hanno, tuttavia, un difetto. La cura richiesta da questi vigneti è massima. Questo richiede un lavoro umano maggiore, e abbiamo ormai capito che quasi mai si accetta questa sfida. Soprattutto perché l’era del lavoro manuale ha subito un crollo nel secolo scorso. Ripartiamo da queste basi:

Le principali cause di deperimento dei vigneti sono il trattore (compattamento del suolo) e la forbice (ostruzione della linfa) ma i vigneti più vecchi (con radici più profonde) sono più resistenti e hanno sempre meno problemi anche nelle annate più difficili” quindi “bisogna far invecchiare bene i vigneti (vini più buoni e più tipici con meno rischi e meno costi):

1. ridurre allo stretto indispensabile i passaggi col trattore2. evitare con la potatura (fin dalla fase di allevamento) di lasciare cicatrici lungo il percorso della linfa.”

Ogni singola pianta è un piccolo ecosistema abitato da una miriade di piccoli animali, vegetali e microrganismi che ci vivono dentro, sopra o vicino, sia a livello di foglie e grappoli che di radici. Ognuno di questi organismi ha un proprio specifico ruolo che nei confronti della pianta può risultare positivo, negativo o indifferente ma ciò che più conta è che la presenza di ognuno, vivendo nello stesso ambiente, interagisce con quella degli altri. Quindi tutto è collegato e può funzionare correttamente proprio in rapporto a queste reciproche connessioni.In sostanza, come per il suolo, anche per la vegetazione un ambiente ricco di biodiversità è un’importantissima riserva di alleati e sentinelle, indispensabili per la protezione spontanea delle piante. Ecco perché al vignaiolo non conviene rompere queste catene naturali se vuol fare territorialità e reddito.[11]

Tutti questi sintomi, queste avvisaglie, queste riflessioni, queste visioni stanno trovando sempre più un terreno fertile di confronto. Per fortuna questo avviene in maniera trasversale – anche se la voce grossa, nel mercato del vino, la fanno ancora i maggiori produttori di livello medio/basso, che hanno come obiettivo l’ottimizzazione delle risorse e la massimizzazione dei ricavi.

Detto ciò, vorrei sottolineare come molti produttori della FIVI (Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti), associazione ogni giorno più importante, stiano sempre più comprendendo l’importanza di questi ragionamenti. In particolar modo vorrei citare i vignaioli di area naturale, che mettono al centro l’importanza di una agricoltura sana, senza l’utilizzo di sostanze di sintesi, pesticidi e diserbanti, e privilegiano le vigne con un po’ di anni sul groppone. Da almeno vent’anni assistiamo a una vera e propria crescita in questo settore con moltissimi vignaioli giovani che rimettono in sesto vecchi impianti, scovano vigne diroccate, si riappropriano di vitigni di cui si erano quasi perse le tracce.

Questa missione non ha per me solo un valore legato alla bontà di ciò che andranno a produrre. Certo, io credo fermamente che da vigne vecchie possa nascere un vino migliore, ma anche se dovesse essere buono tanto quanto un vino convenzionale, trattato, sintetizzato, costruito ad hoc, il vino naturale lo continuerei a preferire per i molti aspetti che abbiamo analizzato poco sopra.

Ne va, in poche parole, della nostra sopravvivenza come civiltà, come luogo migliore in cui vivere, come variabilità della vita proprio ora che l’argomento all’ordine del giorno sembra ruotare attorno alla libertà di genere. Parlare di un essere umano, di un animale o di una pianta è in fin dei conti la stessa cosa.

Noi siamo la nostra evoluzione e siamo anche la nostra storia. Dimenticare ciò che prima c’era non è ottimizzazione ma perdita di informazioni. Entro un progresso che cerca sempre più di semplificare il cosa e il come, noi diventiamo sempre più uguali e la globalizzazione smette di essere un privilegio e diviene una zavorra che ci ingabbia.

Non è la prima volta che ne parliamo. Tutto ruota attorno a libertà e omologazione. Qui, nello specifico, potremmo citare l’omologazione del gusto. Sempre più disegnato, perfetto, cesellato, costruito, replicabile. Vantaggio per il quale risulta fattibile poter trovare ovunque quello che si cerca, annullando il piacere della scoperta, conoscendo già in anticipo ogni informazione. Con il peso di essere sovrastimolati, spinti senza sosta a ricercare il nuovo sotto forma di una replica in serie ammantata di autenticità. Siamo come dei Cristoforo Colombo senza più un’America da trovare.

Il vino in questo è emblematico. La nostra voglia di capire, comprendere, scovare è sempre all’opera, ma rischia di insabbiarsi di fronte alle diversità in quanto spesso non le capiamo. Se il mercato ricerca un prodotto noi glielo diamo, come se il mercato fosse un’entità a sé stante e noi degli schiavi dietro un’idea che noi stessi abbiamo creato. Risulta essenziale tornare anche a pensare che non tutto è allo stesso modo buono oppure ottimo ma che ci sono anche caratteristiche meno immediate e pure meno piacevoli ma non per questo da denigrare o addirittura da cancellare per sempre. Come se esistessero dei vitigni suprematisti e fossero gli unici a poter ambire alla vita su questa terra.

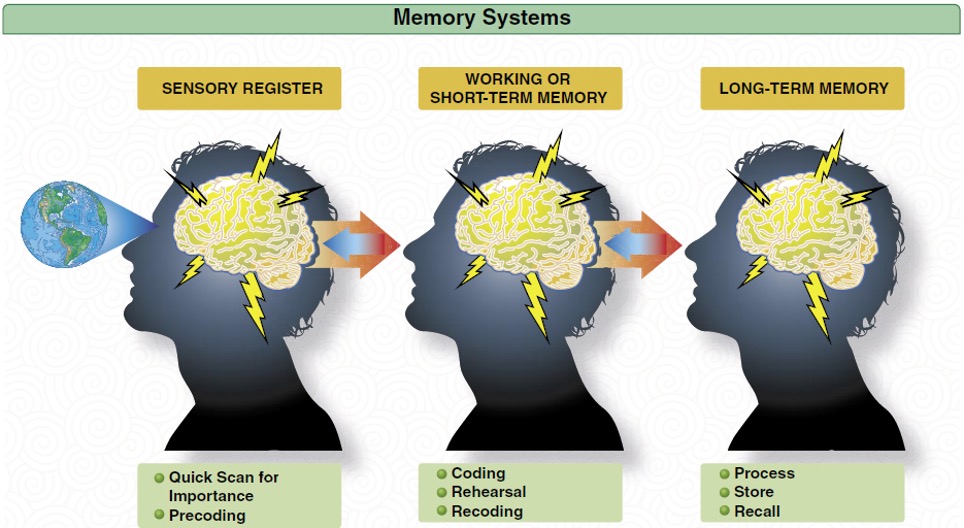

Mi piacerebbe però concludere questo articolo riportando questo treno imbizzarrito sui binari della memoria. Non credo possa esistere un’evoluzione profonda senza considerare quest’aspetto. La definizione di memoria riporta che “può essere definita come la capacità di accumulare informazioni e di recuperarle nel corso del tempo. A differenza di quanto si ipotizzava in passato, la memoria non è un semplice registratore di eventi con ricordi che equivalgono ad una copia dell’esperienza sensoriale.” [12]

Possiamo poi riassumere così le funzioni essenziali della memoria:

1. Codifica (fase di codifica): consente di registrare ciò che sentiamo o percepiamo attraverso un codice. I principali codici studiati in ambito psicologico sono il codice fonologico e il codice spaziale

2. Immagazzinamento (fase di mantenimento): consente di conservare le informazioni nella memoria per un periodo di tempo più o meno lungo in maniera organizzata in modo da poter facilitarne il recupero.

3. Recupero (fase di recupero): consente di riportare alla mente le informazioni che sono state codificate e immagazzinate in precedenza.[12]

Questo è quello che ci spiega la scienza, la psicologia che studia i comportamenti umani/animali. Ma come abbiamo visto in precedenza sono ragionamenti/spiegazioni che possono trovare inclusione anche nel mondo vegetale. E come in ogni campo della conoscenza tutti questi discorsi sono semplificazioni, compromessi di senso, tentativi di raggruppare significato nelle maglie strette delle parole, così non esiste esattezza e indeformabilità nella memoria.

La memoria non è un contenitore rigido, non è un classificatore, con tutte le sue caselle disposte secondo un certo ordine una volta per sempre, non è una forma della conoscenza regolata da procedure scientifiche, esatte: è un campo mobile di tensioni, modificato in ogni suo singolo punto dal suo stesso autoriprodursi complessivo.[13]

Ritorna, centrale, il concetto di libertà – che risiede anch’esso nel processo memoriale. E così, traslandolo in una visione, penso a noi in un futuro nemmeno troppo lontano, ingabbiati in una forma che riconosciamo come nostra semplicemente perché abbiamo perso le nostre radici. Noi, come trapiantati su portainnesti scelti tra i più resistenti alle infestazioni ma così poco ancorati alla moltitudine di significati e possibilità con cui si può esprimere una vita.

Di fatto limitati nelle nostre occasioni di scoperta in quanto noi stessi artefici della riduzione della diversità vegetale vegetale, animale e umana. Un esercito di Americani, con il sogno occidentale della libertà incastonato dentro al vestito del progresso, così attillato da sembrare sensuale, così perfetto da sembrare essenziale, così ben costruito da non riuscire più a evadere.

Sono solo sproloqui, pensieri al vento, bicchieri mezzi vuoti da rompere in fretta. Le vecchie vigne diventano pretesti ma sono pure lo specchio di noi stessi. Autentici pilastri facenti parte del paesaggio che va deformandosi. Se anche tutto quanto finora detto non trovasse riscontro e attenzione, vale la pena ricordare che la mutazione dell’estetica del mondo ha in dote un valore assolutamente non relegabile alla pura visione superficiale e sbadata.

Il paesaggio infatti non è solo, come generalmente intendiamo, una «porzione di territorio considerata dal punto di vista prospettico e descrittivo, per lo più con un senso affettivo cui più o meno può associarsi anche una valutazione di ordine artistico ed estetico» (Dizionario della lingua italiana, Devoto Oli, 1971), ma è anche il riflesso di noi stessi e, mentre si trasforma, muta la nostra personalità.

Nel suo libro Mindscapes. Psiche nel paesaggio, lo psicanalista Vittorio Lingiardi ci invita a ripensare l’idea di ambiente e in particolare di paesaggio elettivo, un luogo che cerchiamo nel mondo per dare corpo e immagine a qualcosa che è già in noi perché non è solo rappresentazione dello sguardo o semplice visione dello spazio, ma un insieme di ricordi, riflessioni, pensieri, emozioni che influiscono profondamente sui nostri sentimenti e sulla nostra personalità.[14]

Sia chiaro: l’intento non è qui quello di evitare l’inevitabile. Contrapporsi, come in piazza Tienanmen, solitari di fronte al carro armato che avanza. La speranza risiede nel prendere coscienza in modo chiaro di cosa rischiamo di perdere se smettiamo di curare la natura e il paesaggio. Il desiderio è di trasmettere un messaggio. Porre sotto la lente d’ingrandimento ciò che sempre più si mimetizza dentro una rappresentazione industriale.

I paesaggi che ora derivano da progetti funzionali alle necessità e alle nuove attività delle società terziarizzate, vittime della spettacolarizzazione del mondo, non sono rapportati con il dettato locale, il Genius dei luoghi, i loro caratteri naturali originari, ormai celati sotto le successive edificazioni, sconvolti dalle potenti scavatrici, cancellati dagli usi e riusi del territorio, che danno forma alla crosta antropica, alla nuova natura o alla leopardiana seconda natura, come fosse una pelle nuova sulle superfici continentali dove più che altrove è di casa l’uomo.

Il mondo del futuro potrà anche essere un giardino, dove tutto sarà collocato in modo armonico, dove il disegno dello spazio nascerà dal senso estetico dei progettisti, dove tutto magari riecheggerà l’ambiente naturale che farà da sfondo al nuovo paesaggio, ma dove mancherà l’afflato della casualità, della impotenza e della minimizzazione dell’agire umano nei confronti dell’ambiente fisico, come invece accadeva nel mondo del passato.[15]

In altre parole, se un tempo il paesaggio era fido consigliere e riferimento antropologico, e l’essere umano il suo compagno impegnato a porre attenzione attorno a esso, ora la deriva paesaggistica potrebbe cambiare completamente la prospettiva; e l’invasiva pratica di costruzione sopra i residui della natura ne diviene inevitabilmente lo specchio.

L’essere umano resta così intrappolato in un fare che assomma incessantemente cemento e accorpamenti invece che pensare a come preservare intaccando il meno possibile. Ed è questo interloquire con la natura che assume una diversa predisposizione, una diversa posa – dove il parlare e quindi il costruire non dialogano più con l’ascoltare e quindi con l’attesa e la contemplazione di ciò che già accade, magari in tempi più lenti. Lo sguardo è per forza di cose orientato verso un altrove più distante.

Diversamente nel mondo preindustriale il riflesso nel paesaggio dell’azione antropica lo si trovava in modo unitario sia nell’abitato, insieme di case o edifici aggregati, sia inscindibilmente nella spazio circostante, l’Umland, in cui tutto parlava del lavoro di trasformazione dell’abitante, con i campi coltivati, le strade, il territorio deforestato e trasformato ai fini del produrre, i segni ad ogni passo delle vicende passate. Si ricordi che paesaggio deriva da paese, il territorio dei pagi, dei villaggi, che l’abitante ritrova come suo territorio, sua Heimat, dentro una natura indifferente e anonima al di fuori di quel luogo. Quel territorio dei pagi appare e funziona come un organismo, come una cellula in cui si crea e si produce un paesaggio, mediazione in sé completa e sufficiente tra uomo e natura.[15]

Sembra ieri, ma l’oggi parla un altro linguaggio, non per forza più comunicativo e completo.

L’esempio estremo di paesaggio futuro è quello che viene riflesso dalla facciata vetro-cemento di un edificio, segno o metafora di una umanizzazione che riflette sé stessa, che ha perduto la natura come suo fondale.Ora negli spazi urbanizzati e manipolati dove la natura sembra ormai irriconoscibile si fa in modo di vivere in modi virtuali. Si crea così un paesaggio ingannevole, mistificato, al quale gli uomini accorrono come a cittadelle del mondo perduto, risolto ora in mondo-spettacolo: Disneyland, Gardaland, Mirabilandia, il paesaggio del virtuale, dell’effimero, dell’inganno.[15]

Ripeto, a scanso di equivoci. Il progresso non è per forza da condannare. Non sono da denigrare i nuovi strumenti che l’essere umano ha a disposizione per creare un mondo migliore. Risulta tuttavia, a mio parere, essenziale acquisire una comprensione profonda della storia, dell’evoluzione, del presente e del futuro. E provare a dare una forma realmente sostenibile al tanto chiacchierato movimento della Green Economy che, come il biologico, rischia di diventare un’etichetta prima che un’intenzione sana.

Così, guardare una vigna vecchia assume ora, almeno ai miei occhi, un significato più ampio. Quei tralci grossi e nodosi sono storie che raccontano più di quanto si crederebbe ad uno sguardo distratto. Ha senso che vengano curate e sorvegliate perché contengono la moltitudine dalla quale proveniamo: z, villaggi, territorio, memoria, identità. Il rispetto per gli anziani va conservato anche per le piante.

L’avevo scritto già nel titolo di questo articolo. Siamo tutti Franco. Piede Franco! E scordare, nei limiti delle possibilità, una parte di noi potrebbe farci perdere una parte di quella bellezza che abbiamo in corpo. E laddove ci sia bisogno di un aiuto, un sostegno, un bastone o un portainnesto, che la cura e la dedizione siano sempre valori a cui ispirarsi per continuare a costruire il progetto che siamo. Preferendo rughe e qualità invece che botulino e quantità. Pregando che quella storia con un inizio non debba per forza avere una fine.

Di seguito, due esempi di vini meravigliosi da vigne centenarie. Uno francese e uno italiano. Senza classifiche di genere.

Alice et Olivier De Moor – Aligoté (Plantation 1902), 2012

Tutto ruota attorno al tempo. E mai come in questo periodo ce ne siamo resi conto. Attese, aspettative, l’ombra della fine e al contempo ciò che non muta e affronta impavido le difficoltà. Forse è solo un appiglio o una suggestione, ma avere tra le mani un vino ottenuto da una vigna di 119 anni mi colpisce. La certezza che dal 1902 questa vigna doni i suoi frutti estende l’orizzonte di ciò che prima c’era e, nonostante tutto, continua ad esserci.

Poi, certo, nel bicchiere non ci va solo un sogno ma pure la realtà. E fin da subito questo Aligoté mette le cose in chiaro. Ha tutto: charme, eleganza d’altri tempi, sostanza, acidità integrata. È puro godimento. Entra in bocca sontuoso, avvolto dal burro salato, con sbuffi di erba cipollina, bergamotto e salvia-limone. Poi il sorso diviene più agile grazie all’apporto di una acidità perfettamente bilanciata. Nitido. Cristallino. Parla in modo chiaro e non si nasconde. Nel tempo entrano in campo altre visioni: la frutta secca, soprattutto nocciole, polvere di zenzero, note gessose. Prima pareva una ballata e poi l’atmosfera si è fatta elettrica. Ha una progressione invidiabile. Apre le porte come un lord e poi ti conduce ad una festa che oscilla tra candelabri e strobo. È sfaccettato. Più universi convivono. Il giorno seguente pare quasi più affilato. Le note burrose si diradano e la parte salina prende forza. Un che di salmastro si insinua mentre permangono ricordi di arachidi. Qui la parola persistente è un puro eufemismo. Questo vino permea bocca e atmosfera. Si adagia e non si schioda più. Un vino planetario di cui avrei leccato anche il fondo della bottiglia. Con crostini caldi con burro e alici del Cantabrico sembrava una fiaba.

Ci troviamo in Borgogna e, come sopra accennato, la vigna da cui proviene questo nettare risale al 1902. Si tratta di mezzo ettaro che cresce su di un suolo in superficie pietroso e con un sottosuolo che alterna roccia e argilla. Siamo sui 200/250 metri s.l.m. La resa ai aggira sui 30 q/ha. La vinificazione prevede pressatura, fermentazione spontanea con lieviti indigeni in fusti di legno (non di primo passaggio) e affinamento negli stessi per 12 mesi. Nessuna filtrazione né chiarifica.

I Vigneri – Vinupetra 2005

I Vigneri rappresenta un progetto ardito, che va oltre la produzione di un buon vino. Di fatto I Vigneri è una realtà vitivinicola in costante evoluzione che ha il suo scopo primario nel custodire i vigneti della zona dell’Etna. Prende il nome dalla Maestranza dei Vigneri che venne costituita a Catania nel 1435 per favorire l’associazione dei viticoltori operanti in quella zona. Di anni ne sono passati cinquecento, ma la sua anima è ancora viva e si è evoluta in un progetto di agricoltura organico che si muove nel pieno rispetto dell’essere umano e dell’ambiente che egli cura. Come scrive Salvo Foti, “Cercando di utilizzare strumenti e sistemi non invasivi, nel rispetto, fin dove è possibile, della tradizione, dei propri antichissimi vitigni, senza apportare stravolgimenti enormi dettati da velleità, egoismi o onnipotenza. Lo spirito del lavoro e il piacere di ben lavorare e fare, senza frenesie, in armonia prima di tutto con sé stessi e quindi con tutto quello che ci circonda: ambiente, natura, il vulcano Etna, di cui si è parte, non al di sopra”.

Nello specifico, questo Vinupetra deriva da un micro appezzamento di mezzo ettaro dalle parti di Calderara, comune di Castiglione di Sicilia (Etna settentrionale). È composto per l’80% da Nerello Mascalese e per la restante parte da Nerello Cappuccio, Alicante e Francisi. Le viti, allevate ad alberello etneo, hanno in media cento anni e vivono su terrazzamenti sui 680 metri s.l.m. I suoli sono vulcanici, ricchi di pietre ed esposti a Nord. Le rese per ettaro sono circa 40 q/ha. La vinificazione prevede la pigiatura delle uve di cui il 30% con i raspi. La fermentazione è spontanea, con i soli lieviti indigeni, in acciaio, senza termocondizionamenti. La macerazione sulle bucce dura circa 15 giorni. La decantazione è naturale e i travasi seguono le fasi lunari. L’affinamento è di almeno 12 mesi in botti grandi di rovere. Non viene né filtrato né chiarificato. Circa 2500 bottiglie prodotte.

Un vino che incarna equilibrio e saggezza. Impetuoso nel suo concedersi, con more, mirtilli e fichi che si rimpallano. Praticamente United Colors of Frutti di bosco, tutti insieme appassionatamente, come in una rimpatriata tra amici. E poi la liquirizia, vibrante, e idee di grafite in bocca. E le spezie che sono mani, abbracci, tra rosmarino e chiodi di garofano. Colpisce poi una mineralità diffusa e dissipata che si interdigita nei meandri del vino-succo. Profondità e intensità vanno a braccetto. Risulta rotondo ma senza ruffianerie. Di una freschezza che non sa d’urgenza e di gioventù ma più di maturazione che non perde la verve adolescenziale. E si mantiene così anche il giorno seguente. Nessuna componente spicca ma sono tutte amalgamate, sorelle unite, in un fluire uniforme. Una bevuta che appaga. Persistente. Il cui ricordo non fugge via velocemente.

[1] https://www.ilpost.it/2021/04/17/fillossera-vite/

[2] https://www.porthos.it/le-degustazioni/1001-piede-franco-alle-ricerca-delle-radici-2

[3] Sandro Sangiorgi, L’invenzione della gioia – educarsi al vino, sogno civiltà linguaggio (Porthos Edizioni, 2014)

[4] https://vinodabere.it/la-vite-a-piede-franco-una-storia-di-quasi-due-secoli-che-diventa-leggenda/

[5]https://www.lescienze.it/news/2016/04/27/news/memoria_piante_proteine_prioni-3066927/#:~:text=Anche%20le%20piante%20formano%20dei,che%20della%20lunghezza%20del%20giorno

[6] https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/mondo-enoico/18108-la-fillossera-della-vite-preoccupa-nuovamente-il-mondo-viticolo.htm”

[7] https://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2009/06/16/vigna-vecchia-fa-buon-vino/7729

[8] Salvo Foti, Etna. I vini del vulcano (Giuseppe Maimone Editore, 2020)

[9] https://winenews.it/it/vecchie-vigne-un-patrimonio-da-valorizzare-meglio-in_360758/

[10] https://www.cronachedigusto.it/index.php/l-intervista/marco-simonit-qvigna-vecchia-fa-grandi-vini-eppure-in-italia-le-estirpiamo-a-20-anniq

[11] https://www.spevis.it/pages/2012/pdf%20lg%202012.pdf

[12]https://www.psicologia.unicampania.it/images/FIT_24_CFU/materiali/PsicologiaGenerale/Gruppo4/Memoria.pdf

[13] Alberto Asor Rosa, L’alba di un mondo nuovo (Einaudi, 2002)

[14] Pierparide Tedeschi, La mutazione. Paesaggio, società, cultura. (Edizioni Solfanelli, 2019)

[15] Eugenio Turri, Il paesaggio e il silenzio (Marsilio Editori, 2004)