Fuori dagli schemi, il mestiere di scrivere raccontato da chi lo fa è una serie di interviste a scrittrici e scrittori pensata per esplorare alcuni aspetti del lavoro sul testo letterario che normalmente vengono lasciati da parte, taciuti o tenuti gelosamente nascosti. Fuori da schemi interpretativi per addetti ai lavori, le interviste si concentrano su schemi concreti, che di volta in volta possono essere scalette, appunti, brogliacci, alberi genealogici, schede dei personaggi, disegni, tabelloni da detective e crazy wall…

Oltre a porre alcune domande dirette su questo o quel problema tecnico, abbiamo chiesto agli intervistati di metterci a disposizione parte dei propri scartafacci e di discuterli insieme a noi. Ma l’obiettivo più importante di questi dialoghi è invitare gli appassionati di letteratura a esplorare il backstage del testo insieme a chi lo ha concepito e realizzato, sia per conoscere aspetti nascosti di testi letti e apprezzati, sia per scoprire opere, autrici e autori che ancora non si è avuta l’occasione di incontrare.

Le precedenti interviste sono state fatte a Giorgio Fontana, Claudia Durastanti, Filippo Tuena, Melania G. Mazzucco, Alessandro Piperno, Domenico Starnone, Giorgio Falco, Helena Janeczek e Nicola Lagioia.

[questa rubrica è nata da un’idea di Claudio Lagomarsini]

Valeria Parrella

Dopo aver esordito con la raccolta di racconti Mosca più balena (2003, Premio Campiello Opera Prima), seguìta da un’ulteriore raccolta (Per grazia ricevuta, 2005, finalista al Premio Strega), Valeria Parrella si è cimentata per la prima volta nel romanzo con Lo spazio bianco (2008), da cui è stato tratto l’omonimo film di Francesca Comencini. Come autrice, oltre che di narrativa si è occupata di testi teatrali: ha sceneggiato, tra le altre opere, Il verdetto, Tre terzi e adattamenti di tragedie greche. Con il romanzo Almarina (2019) è stata per la seconda volta finalista allo Strega. Il suo lavoro più recente è Quel tipo di donna (2020) e, mentre dialoghiamo, sta scrivendo il suo prossimo romanzo.

Parrella collabora con «Repubblica» ed è responsabile della rubrica letteraria di «Grazia». Le sue opere hanno affrontato tematiche di impegno civile, come la condizione dei detenuti nelle carceri minorili, che sostanzia la vicenda di Almarina. Sullo sfondo dei racconti e dei romanzi si staglia quasi sempre Napoli, che Parrella popola di personaggi lontani dai cliché.

Diversamente da altre persone intervistate in questa rubrica, Parrella si descrive come una narratrice “di getto”. Nella conversazione che segue siamo partiti dal suo rapporto con le forme del racconto e del romanzo per affrontare alcune questioni di metodo e approfondire il processo creativo che sta dietro a una scrittura che non viene preparata da appunti o scalette.

Hai esordito come autrice di racconti. Nel tuo percorso pensi che il passaggio al romanzo sia stato una transizione, un’alternativa che ha determinato anche un modo diverso di concepire la scrittura, o altro ancora? Quali differenze di postura e di lavorazione comporta per te elaborare un racconto o un romanzo?

Per me non c’è né una gerarchia compositiva né tantomeno di valore tra i racconti e i romanzi. Ho scritto racconti anche dopo aver scritto i romanzi: ad esempio Troppa importanza all’amore è una raccolta di racconti che ho scritto dopo un paio d’anni in cui scrivevo anche romanzi. Sono racconti che ho raccolto da riviste e occasioni varie, ma li ho anche scritti per completare la silloge, perché avessero una loro coerenza interna. Scrivo continuamente racconti, ma non li faccio uscire: me li tengo e a un certo punto – quando diventano, che ne so, sei – li propongo a un editore. In questo momento sto scrivendo un romanzo ma ho anche due racconti compiuti e alcuni canovacci già annotati. Quindi potrebbe anche succedere che prima di aver scritto il romanzo io abbia completato la silloge di racconti.

A me entusiasma scrivere racconti, è la cosa che mi piace di più e che credo mi riesca meglio. Non credo di scrivere veri romanzi: secondo me l’unico vero romanzo che ho scritto, nel senso classico (con prologo, epilogo, struttura interna, eccetera), è Lettera di dimissioni, che è anche il più lungo in termini di foliazione.L’altro mio romanzo (ma non so neanche se si possa chiamare così) è Tempo di imparare, che è anche la cosa a cui voglio più bene, forse il mio libro migliore; credo che sia un unicum nella mia storia: non scriverò mai più un libro così bello (questo è anche un grande peccato, perché nella vita uno vorrebbe pensare che il più bello sarà il prossimo libro, ma io so qual è stato il mio più bello…). Tempo di imparare è stato per me come Dialoghi con Leucò di Pavese (ovviamente non così bello). Non penso che quando uno si mette a scrivere un romanzo lo scriva perché nella vita si è letto le barzellette di Totti, ma perché ha letto I miserabili. Ecco, il mio “antesignano alto”, il mio orizzonte erano i Dialoghi con Leucò.

Insomma, Tempo di imparare è un libro composito e non non so nemmeno io che cos’è. Tutto il resto della mia produzione potrebbe essere composto di racconti lunghi o romanzi brevi. Devi sapere che ho una passione per il romanzo breve, che non è una forma intermedia, ma un vero e proprio genere a parte, come spiega molto bene Juan José Saer nella prefazione a Il pozzo di Juan Carlos Onetti nell’edizione Sur. È una forma di romanzo perfetto nella misura e in un certo senso – dice Saer – fondato in America Latina, dove agli inizi del Novecento si amava particolarmente questa forma canonica, che si studiava e imparava all’università. Parlando di romanzo breve, Saer critica i romanzi del realismo magico, “polpettoni” fatti a uso e consumo del capitalismo nord-americano. Tra l’altro quella del romanzo breve è una misura che in Italia abbiamo frequentato tantissimo e stiamo ancora frequentando. Ha un ritmo particolare, nel quale devi tenere tutto condensato.

A proposito di questa condensazione, mentre leggevo alcuni dei tuoi romanzi mi è capitato di sfogliare anche il tuo adattamento di Antigone. Messe da parte le differenze più ovvie, mi sembra che nella tua scrittura esista una costante “tragica”: non tanto (o non solo) perché l’esigenza di narrare muove da un grumo di sofferenza che chiede una risoluzione, ma soprattutto perché l’azione è compatta, densa, unita quasi in senso aristotelico. Come si lavora concretamente a un romanzo che – semplificando – potremmo definire “situazionale”? Voglio dire: molti autori avvertirebbero quelli del tuo habitat narrativo come vincoli severissimi e, dopo poche pagine, sentirebbero la necessità di evadere (dalla classe e dal carcere di Almarina, dall’ospedale e dall’incubatrice di Lo spazio bianco). Per te, invece, posizionare i personaggi entro uno spazio ristretto e in una routine fissa – spesso collegata a quella scolastica – sembra quasi un’esigenza senza la quale non si dà narrazione.

Aristotele parla di un sìnolo tra tra forma e sostanza, qualcosa che potrebbe non esistere in un romanzo lungo. Pensa per esempio a Jane Eyre: fantastico, certo, ma ci trovi dentro venti pagine su com’è ricamata la tovaglia… È qualcosa che non può funzionare nel romanzo breve o nel racconto.

Per creare il mio sìnolo – quella compattezza che poi a me piace anche leggere, perché sostanzialmente sono convinta che uno scriva solo quello che gli piacerebbe leggere – mi aiutano forse gli ambienti, cioè una situazione minimalista dentro cui poter dispiegare l’universo mondo. Se mi chiudi in una stanza, io so che cosa farmene. E se leggi Il pozzo di Onetti è esattamente questo: un uomo chiuso in una stanza il giorno in cui smette di fumare.

Forse, sì, l’universo della scuola è un universo comodo per me che amo la scuola. Non ho mai insegnato né ho mai fatto un concorso a cattedra, ma ho sempre creduto che la scuola fosse il posto dove mi sono formata bene, e poi sono figlia di un insegnante di Storia e Filosofia. La scuola è lo spazio della comunità ed è anche, per noi italiani che non lo abbiamo, lo spazio del welfare.L’altro spazio chiuso è l’ospedale, che ho anche esperito (ne Lo spazio bianco e in Tempo di imparare ci sono una parte di scuola e una di ospedale). Ma se poi vai a vedere i racconti, la scuola non c’è mai. Ci sono degli ambienti, come Liverpool, o anche un monastero di clausura (che simbolicamente torna molto con quanto dici tu), e poi non so. Del resto, vedi, ogni lettore legge una cosa diversa nei libri. E io non sono altro che uno dei possibili lettori dei miei stessi libri.

Presumo che uno degli ostacoli principali nel tuo processo di scrittura sia la modulazione della voce. In mani meno esperte, le materie narrative che hai trattato avrebbero rischiato di concretizzarsi in pagine ora troppo enfatiche, ora dolciastre. Invece nei tuoi romanzi riesci a trovare una distanza perfetta, che potremmo mettere sotto l’insegna dell’asciuttezza. Come lavori per asciugare o limare le frasi, i dialoghi (molto importanti nei tuoi romanzi), le sequenze riflessive delle voci narranti?

Io non ho ostacoli nella scrittura. Se avessi ostacoli avrei cambiato mestiere, perché odio averne. Voglio dire: perché uno si deve scegliere un mestiere che ti porta ostacoli? È proprio il contrario, io mi sento molto libera quando scrivo e non faccio fatica. Non ho seconde stesure, scrivo direttamente (poi però, magari, non scrivo per sei mesi, anche se intanto scrivo per «Repubblica», per «Grazia», ocomedicevo primascrivo racconti).

Ti faccio un esempio: adesso sono a pagina sessanta circa del mio prossimo romanzo. Ce lo avevo già in testa quando l’anno scorso ero in giro per lo Strega con Almarina. L’ho raccontato in autobus, in uno degli spostamenti per lo Strega, a Sandro Veronesi. Quindi ce lo avevo in testa, ma a giugno dell’anno scorso non ci ho messo mano. Nel frattempo, durante il lockdown precedente, avevo scritto Quel tipo di donna per Harper e mi ero divertita a lavorare su quello. A un certo punto, durante le ultime vacanze di Natale (quindi sei mesi dopo) ero pronta a scrivere.

Su quanto ho scritto poi torno, certo, in un secondo momento, per un labor limae che è necessario, anche perché l’editor legge, mi dà dei consigli o mi chiede di approfondire alcuni aspetti. Ma non sono vere e proprie “seconde versioni”. Quello che scrivo è già quello che considero definitivo. Ci metto molto tempo, per esempio posso metterci anche due giorni per scrivere quattro pagine. Ma dopo non devo cambiare più. A volte le mie seconde stesure sono più “gonfie”, perché ci inietto altro materiale rispetto alle prime, che sono più convulse. Che ne so, un romanzo di – poniamo – 120 pagine ne aveva 80 in una prima stesura. Ad ogni modo, le ulteriori 40 pagine non sono in alternativa ma in aggiunta; le prime 80 non le ho proprio cambiate.

Per quanto riguarda i dialoghi, sì, sono la cosa che mi piace di più scrivere. Per dire, ho appena finito la sceneggiatura di Almarina, di cui un produttore cinematografico ha comprato i diritti, dando a una regista, a una sceneggiatrice e a me la possibilità di scriverne la sceneggiatura. A loro ho detto: “Ragazze, fate tutto voi perché io non so come si fa un film. Magari lasciatemi i dialoghi”. I dialoghi sono davvero belli e mi sono proprio divertita. Se non facessi la scrittrice vorrei fare la dialoghista, perché è veramente bello scrivere i dialoghi. Devi immaginare che nei dialoghi non si debba aggiungere niente che non succede. Se i dialoghi sono enfatici, è perché tu vuoi che lo siano; ma nella vita non esistono dialoghi enfatici… Questo forse mi viene dal fatto di aver scritto pièces teatrali: per il teatro io odio le didascalie, che non sono mai determinanti, mentre è determinante come parlano i personaggi, che possono parlare in maniera altissima, austera, ridondante. Oppure parlano così, per esempio nessuno direbbe mai “Passami un po’ d’acqua”, con la bottiglia già in mano e il bicchiere nell’altra. Uno direbbe semplicemente “Grazie”. Ma componendo un romanzo come posso fare, se scrivo solo “Grazie”, a far capire che nel frattempo al personaggio hanno passato il bicchiere e versato l’acqua se non inserisco una descrizione? Insomma, questo è il gioco.

Nel tuo caso, i personaggi principali – a cominciare dalle narratrici in prima persona – sono sempre donne. Pensi che per costruire personaggi femminili siano necessarie accortezze particolari? Insomma, come nella vita, un personaggio femminile deve fare una fatica doppia per risultare plausibile e interessante oppure in letteratura le cose stanno diversamente?

Sì, sono quasi tutte femmine. Non so perché mi vengono tutte storie di donne, che forse sono una moltiplicazione di me stessa. Ma, vedi, questo tipo di cose non sono io che le devo sapere. Se mai i miei libri resteranno da qualche parte e se qualcuno avesse la bontà di studiarseli, lo potrebbe scoprire, ma io non lo so.

Mi vengono in mente voci di persone che che sono quasi sempre femmine, e in parte sono persone che conosco. E poi c’entra molto il corpo: io sono filosoficamente e politicamente materialista, cioè non riesco proprio a dividere mente e corpo. La sessualizzazione del personaggio o comunque il fatto che viva in quel corpo sessuato diventa molto importante per quello che pensa e dice.

Per concludere mi piacerebbe approfondire il discorso sulla scrittura di getto. Prima accennavi ad alcuni «canovacci» che usi per stendere dei racconti. Di che cosa si tratta? Sono scalette, appunti, brevi soggetti?

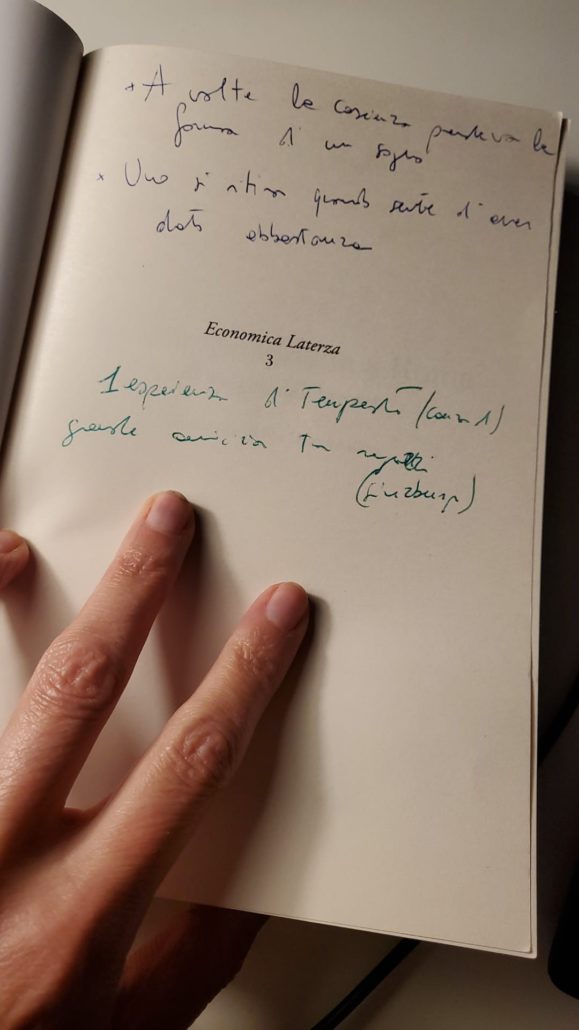

Non proprio. Ti faccio due esempi, il primo è su una cosa che mi è successa, e ho proprio pensato: “Questo sembra un racconto”. O meglio, ti succedono delle cose che poi sta a te far diventare racconti. Sul computer ho questo file che si chiama “racconti”, ti faccio vedere:

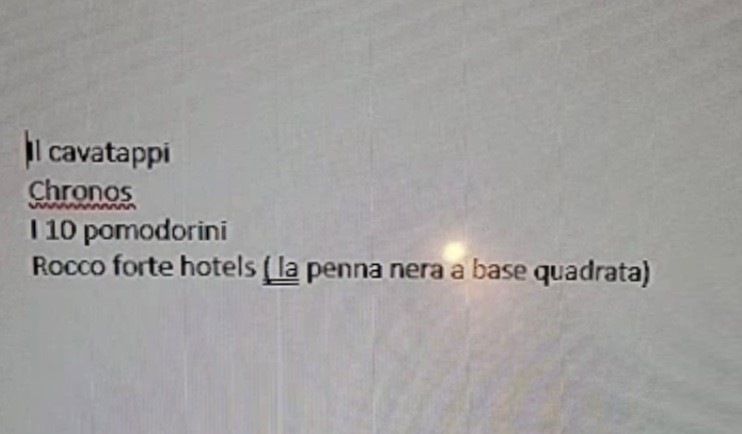

Dentro ho annotato semplicemente alcune parole. “Il cavatappi” è un episodio che ricordo benissimo, impossibile da dimenticare. Un altro si chiama per ora “I 10 pomodorini”. È una storia che mi ha raccontato un mio amico e che rischierei di dimenticare nei dettagli (non so più se era successa a una sua zia o a chi altro), anche se ricordo molto bene il meccanismo narrativo che ci sta dietro. Ecco, forse ho sbagliato a chiamarli «canovacci»: sono solo parole, “cavatappi”, “pomodorini”, ma io so esattamente quale racconto ci sta dietro. In ogni caso, non provo a buttare giù nulla finché non mi metto effettivamente a scrivere. Per me il racconto si fa così: prima lo pensi, lo pensi, lo pensi, finché sai dove va a finire. Poi lo scrivi, lo scrivi, lo scrivi. Dopodiché sostanzialmente è fatto.

Sul mio processo di scrittura, forse la cosa più interessante da dire è un’altra: prima ho bisogno di scrivere il finale, poi scrivo il resto. Non mi metto a scrivere finché non so dove vado a parare (e intendo dire che non scrivo proprio nulla). A volte scrivo l’inizio, poi la fine e poi la parte in mezzo. Altre volte mi è successo di scrivere subito la fine, poi l’inizio e poi la parte in mezzo. Questo, per esempio, si vede in modo evidente in Enciclopedia della donna. Aggiornamento.

Insomma, non so perché, ma questo è il procedimento che uso sempre. Anche adesso che sto scrivendo un nuovo romanzo, ho cominciato dalla fine. Cioè, ho proprio deciso che avrei scritto questo romanzo quando ho capito che mi interessava quel finale. Non mi è mai successo di scrivere “in ordine”. Poi a volte, sì, ho consegnato libri interi, in blocco, per esempio Lettera di dimissioni. Altre volte lavoro progressivamente con gli editor, che in questo sono molto bravi. Come dicevo prima, mi è capitato di scrivere il mio ultimo romanzo, Quel tipo di donna, durante il primo lockdown e con la mia editor ci siamo date una cadenza settimanale – eravamo disperate, non si sapeva se stavamo morendo, sembrava quasi che andando a comprare un pacco di pasta saremmo morti tutti … –; quindi le mandavo un capitolo a settimana. Ma il primo capitolo che le mandai era l’ultimo, poi le ho mandato il primo e solo dopo i capitoli in mezzo.