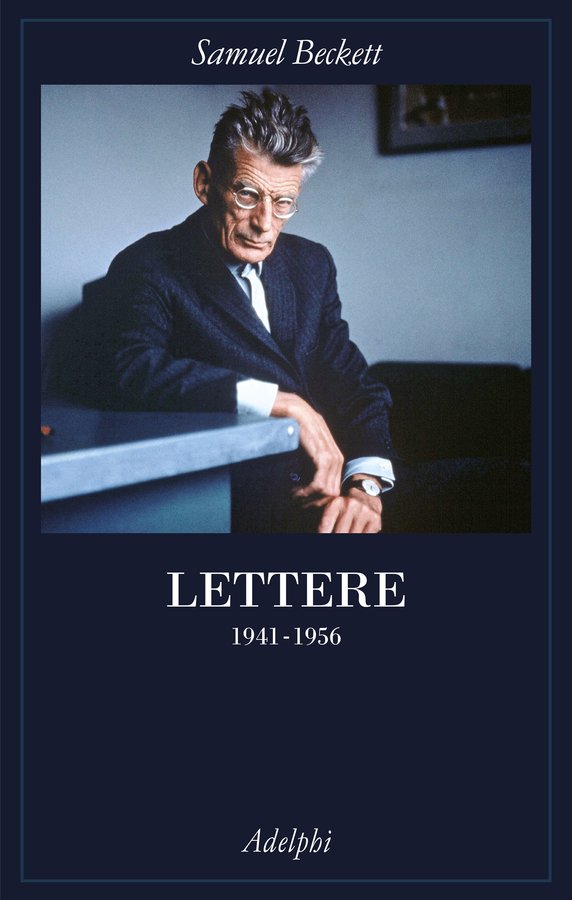

È da poco uscito per Adelphi Lettere, II. 1941-1956 di Samuel Beckett. Si tratta del secondo tassello di un progetto articolato iniziato nel 2017 che prevede la traduzione italiana dell’intero corpus epistolare del drammaturgo irlandese. La traduzione è di Leonardo Marcello Pignataro e la cura dell’edizione italiana è affidata a Franca Cavagnoli. Cavagnoli e Pignataro, che ringraziamo, hanno accettato di rispondere ad alcune domande sulla genesi e sullo sviluppo di questo importante progetto editoriale.

Come nasce e quali sono gli albori di questo importante progetto di Adelphi relativo al corpus di lettere di Samuel Beckett? Il lettore ha capito che tratta di un progetto molto esteso, in più tappe. Si sta rispettando la tabella di marcia originaria o si è rimesso mano a questa strada facendo? Oltre a voi, quali sono gli attori coinvolti in questo complicato (e delicato) lavoro?

Franca Cavagnoli: Il progetto nasce tra Stati Uniti e Regno Unito quando Beckett era ancora in vita grazie al lavoro di studiosi quali George Craig, Martha Dow Fehsenfeld, Dan Gunn e Lois More Overbeck, che curano per la Cambridge University Press quattro volumi di lettere di Beckett. L’edizione CUP offre per la prima volta una raccolta esauriente di lettere scelte da un corpus di 15.000, molte delle quali scritte in francese e alcune in tedesco (e che nell’edizione italiana sono state tradotte dalla lingua originaria in cui sono state scritte). Si tratta, è bene precisarlo subito, delle lettere riguardanti l’opera beckettiana e non di corrispondenza privata, per la quale Beckett – che autorizzò Martha Dow Fehsenfeld a curare l’epistolario – non diede il suo consenso.

Il progetto è in quattro tappe perché quattro sono i volumi dell’epistolario. La pubblicazione dell’edizione Adelphi ha una scansione triennale, diventata di quattro anni per il secondo volume, la cui uscita, originariamente prevista per il 2020 è slittata a quest’anno a causa della pandemia. Attualmente stiamo lavorando al terzo volume. In questi anni ho avuto eccellenti compagni di strada: Leonardo Marcello Pignataro, di cui ho rivisto l’esemplare traduzione e con cui ho intrattenuto un dialogo serrato per quasi due anni, nel corso del quale abbiamo sviscerato ogni questione semantica e stilistica per giungere a un testo condiviso in tutte le scelte compiute; Simona Sollai, Daniele Filippi e Stefano Zicari – e per quanto riguarda il primo volume Francesca Savastano –, che hanno riletto il testo con il consueto rigore e rispetto dell’esattezza tipici della redazione Adelphi. Cura editoriale e cura redazionale sono attività complementari, proprio come lo sono la traduzione e la revisione: un lavoro d’équipe fondamentale per rendere giustizia a ciò che sulla vita e sul proprio lavoro ha scritto Beckett.

Ragioniamo per un istante sulla cronologia, riferendoci anche al primo volume, uscito nel 2017 sempre per Adelphi, e iniziamo a inquadrare la sequenza. La scansione temporale dice 1929-1940 per il primo volume, 1941-1956 per il secondo. Al di là dei tagli più o meno arbitrari che ogni scansione crea, quali sono le specificità dei due volumi, quali i nuclei attorno ai quali si aggregano temi, toni, interlocutori, luoghi beckettiani?

Franca Cavagnoli: Il primo volume (1929-1940) copre gli anni giovanili (a partire dai 23 anni), in cui Beckett scopre il suo stile – e alcuni passi delle lettere già lo rivelano. Sono gli anni delle primissime opere: una monografia su Proust, i racconti di Più pene che pane, Murphy, le poesie di Ossa d’Eco. In questi anni legge e viaggia molto. Descrive nei dettagli i suoi viaggi in Francia, Germania, Italia, e naturalmente le varie gite ed escursioni in Irlanda. Le lettere pullulano di osservazioni e commenti sui molti quadri visti, in particolare in Germania, sui concerti a cui ha assistito e sui libri letti nel corso degli anni Trenta. Legge soprattutto filosofia, dai presocratici a Schopenhauer, «un filosofo che si legge come un poeta». Legge con entusiasmo Fielding e Jane Austen, ma anche Ariosto, Sainte-Beuve e Hölderlin, mentre prende le distanze da Balzac e Goethe. Le lettere sono indirizzate soprattutto all’amico più caro di quegli anni, Thomas McGreevy, al quale scrive con candore. Sono gli anni in cui va in analisi, e nelle lettere all’amico parla diffusamente delle molte somatizzazioni e dei suoi disturbi psichici, della cronica mancanza di soldi.

Sotto i pirotecnici giochi di parole, il linguaggio scatologico, l’ironia, l’umorismo, lo sguardo disincantato e lo scetticismo, il dolore arriva a chi legge in tutta la sua autenticità. Ci sono pure lettere ad amici, editori, altri scrittori (Joyce, cui si rivolge chiamandolo Mr Joyce, mai per nome), che testimoniano le difficoltà incontrate nella pubblicazione delle prime opere e la costante attività di traduttore di poesia. Colpisce in particolare, nonostante l’innata diffidenza, la sua umanità. Colpisce anche la grande solidarietà nei confronti degli amici. Dalle ultime si deduce che ha conosciuto Suzanne Deschevaux-Dumesnil, la sua compagna. Il volume finisce quando le truppe tedesche entrano a Parigi e Beckett lascia la città.

Il secondo volume (1941-1956) getta un fascio di luce sulla parte della vita di Beckett in cui si forma la sua schiva personalità. In questi anni, in cui si divide fra Parigi e la piccola casa di campagna sulla Marna, conosce il suo editore e agente, Jérôme Lindon delle Éditions de Minuit, che farà di un émigré irlandese il Beckett che tutti conosciamo. Sono gli anni in cui si rende pienamente conto di non saper affrontare la notorietà, poiché d’ora in avanti sarà diretta non più solo verso il suo nome e il suo lavoro, bensì verso di lui in quanto uomo: sarà Lindon a fargli da scudo, a permettergli di scrivere indisturbato, diventando a poco a poco per Beckett un «cher ami». E sono gli anni in cui comincia a scrivere romanzi e drammi in francese (Molloy, Malone muore, L’innominabile, Aspettando Godot, Finale di partita) e in cui legge Sartre, Malraux, Céline, Camus ma anche Salinger – è entusiasta del Giovane Holden –, Fontane, Cioran. In questo secondo volume l’interlocutore principale diventa Georges Duthuit, lo storico dell’arte con cui ebbe una intensa corrispondenza: spesso gli scrive quando è ubriaco e le lettere risentono di una significativa precarietà morfosintattica.

Ci sono due aspetti, tra molti, che sono fondamentali e contraddistinguono questo recente secondo volume, che si apre con gli anni della guerra e libera quindi un effluvio di corrispondenza a guerra terminata, com’è fisiologico che sia: il passaggio dall’essere sconosciuto alla fama e il passaggio dalla lingua madre a un’altra. Come si dipanano questi due aspetti nell’arco temporale abbracciato da questo secondo tomo? Cosa ci dicono queste lettere? E come entra in queste lettere quella che comunemente chiamiamo “la grande storia” di quei quindici anni?

Franca Cavagnoli: Via via che Beckett compone le sue opere in francese diventa sempre più insofferente nei confronti della lingua madre e nel 1949 scrive a Duthuit: «Magari è lo scrivere direttamente in inglese che mi impastoia. Lingua orribile, che so ancora troppo bene». Manifesta pure grande impaccio nel tradurre i suoi libri in inglese. Non vuole più scrivere in inglese – la sua lingua, come dice esplicitamente (non si è mai considerato bilingue) – e tradurre le sue opere in inglese significa scrivere in inglese. Si tormenta non poco perché non riesce ad autotradursi; al tempo stesso non è mai contento di come le sue opere le traducono gli altri e ancor meno di come le traduce lui quando tenta di farlo. Rimane prigioniero per anni in questo vicolo cieco. Quanto alla fama crescente, fa di tutto per sottrarsi a interviste, incontri pubblici, presentazioni. Rifiuta persino di essere candidato ai premi se ciò comporta apparizioni pubbliche. Per fortuna Lindon, il suo editore, comprende molto bene il suo stato d’animo, filtra ogni telefonata e ogni lettera, protegge le sue fragilità.

Il periodo della guerra entra per lampi nelle lettere, non per resoconti dettagliati, perché questo è un epistolario della vita letteraria di Beckett e non di quella privata, e perché il periodo della guerra rappresenta una lacuna oggettiva nell’epistolario. Sappiamo, però, che fu attivo nella Resistenza francese e che questo è per lui un periodo di continui trasferimenti: dopo aver lasciato Parigi nel giugno 1940 va a Vichy dove incontra Joyce, grazie al quale ottiene da Valery Larbaud un prestito che gli consente di proseguire per Tolosa e da lì per Arcachon. Quando rientra a Parigi, grazie al suo passaporto irlandese è libero di muoversi per la città di notte e consegnare senza dare nell’occhio sia documenti sia denaro per le pubblicazioni clandestine. Nel 1941 entra nella cellula della Resistenza francese Gloria SMH, già all’epoca alle dirette dipendenze dello Special Operations Executive britannico. Quando la cellula viene smantellata e ci sono i primi arresti, Beckett lascia di nuovo Parigi e con l’aiuto di un passeur entra nella zona libera e arriva a Vichy. Lì lavora a Watt. Ma sgobba anche nei campi – lo deduciamo da uno dei laconici accenni che attraversano le poche lettere di questi anni.

Una domanda di natura editoriale, ma credo abbia senso porla: a mio personalissimo avviso è curioso notare che un editore come Adelphi, attentissimo ai nuovi innesti di autori nel catalogo, nel caso di Beckett sia partito proprio dalle lettere (quello epistolare è spesso un “genere” di complemento nella proposta di un autore a catalogo). Voglio dire che non c’è altro nel catalogo adelphiano di questo autore, per ora. E intendo altresì che la traduzione delle lettere mancava in italiano. Venendo al dunque: è vero che larga parte dell’opera beckettiana è stata tradotta in italiano, ma se abbiamo imparato a conoscere Adelphi le cose non succedono a caso. Chiaramente non vogliamo strappare annunci e anteprime intempestive, però la domanda sorge davvero spontanea e la rimoduliamo così: come intercetta Beckett il catalogo di un editore attentissimo ai nuovi innesti? È lecito ipotizzare che Beckett possa entrare in questo prestigioso catalogo attraverso la porta delle sue lettere?

Franca Cavagnoli: I diritti dell’opera di Beckett sono di Einaudi. E in effetti sorprende che l’epistolario non l’abbiano pubblicato loro, visto che Beckett è un loro autore.

Se possibile vorrei descriveste come si è concretamente svolto il lavoro di traduzione e redazione di questo secondo tomo (le varie fasi, la suddivisione delle attività, le persone coinvolte, le difficoltà principali sia da un punto di vista linguistico che di ricostruzione biografica).

Franca Cavagnoli: Sarà Leonardo a parlare del lavoro di traduzione. Quanto alla suddivisione delle attività e alle persone coinvolte, ho già risposto all’inizio dell’intervista. Vorrei aggiungere solo una cosa. Oltre alla revisione della traduzione, e dunque al lavoro sui testi, l’attività di curatela ha comportato pure un energico lavoro di potatura dell’enciclopedico apparato di note dell’edizione inglese. La Cambridge University Press aveva in mente un lettore internazionale, forse poco a suo agio nella letteratura e nella cultura europea, sicché nelle note si trovano informazioni approfondite non solo sulla cerchia di amici e conoscenti di Beckett, o sulle persone con cui ebbe rapporti di lavoro, ma altresì su Dante, Proust, Beethoven e perfino Shakespeare. Il lettore Adelphi è diverso: non solo è superfluo spiegargli chi è Dante, è inutile anche dire chi sono gli altri tre. Nella cura dei volumi, Adelphi segue l’impostazione della Pléiade: nelle note il criterio a cui ci si è attenuti, stabilito con Giorgio Pinotti, editor-in-chief quando il progetto partì sette anni fa, è stato quello di conservare ogni riferimento a Beckett e alla sua opera, ma non ad altri se non in diretto rapporto con lui.

Leonardo Marcello Pignataro: Per quanto riguarda concretamente il mio lavoro di traduzione, si potrebbe parlare di due momenti diversi: un primo relativo alle lettere e un secondo relativo alle note e alle introduzioni. Nell’attesa dell’«energico lavoro di potatura» dell’apparato critico dell’edizione inglese per mano di Franca, ho cominciato a leggere le lettere, annotandomi i punti, testuali ed extratestuali, che immaginavo avrebbero richiesto una particolare attenzione nella resa in italiano: idiomatismi, giochi di parole, riferimenti culturali, storici, politici, rimandi, espliciti o meno, alla vita personale e artistica di Beckett, ecc. Una volta ricevuto il volume debitamente potato, ho cominciato a tradurre per prime le sole lettere e per una scelta ben precisa: avrei avuto non poca difficoltà a tenere una coerenza di tono e registro se fossi dovuto costantemente passare dalla resa della variegata lingua delle lettere all’attesa uniformità enciclopedica della lingua delle note. Il secondo volume presentava inoltre la difficoltà aggiunta del gran numero di lettere scritte in francese da Beckett e tradotte in inglese dai curatori dell’edizione della Cambridge University Press. Inizialmente mi era stata lasciata libertà di scegliere se tradurle dalla loro versione in inglese, confrontandola con l’originale francese, ma dopo averle lette in entrambe le lingue, avevo deciso – confortato dalla consapevolezza di poter contare sugli eccellenti compagni di strada di cui parlava Franca, e con lei a guidare il manipolo – di scartare questa possibilità. Esiste infatti anche un carattere “nazionale” della traduzione, legato a concezioni e tradizioni editoriali diverse, e in questo doppio passaggio dal francese all’inglese all’italiano troppo si sarebbe perso della ricchezza del francese Beckett, che ne fa a volte un uso spericolato, con una familiarità non di rado sconcertante laddove ci si attenderebbe invece una soggezione per una lingua che non è madre e che lui invece elegge a madre fino a considerare matrigna quella delle sue origini. Per facilitare il lavoro di rilettura e di revisione di Franca, avevamo con lei l’accordo di una consegna scaglionata: traducevo le lettere di un’annata e passavo poi alle corrispettive note, e dopo aver riletto almeno un paio di volte la mia resa delle lettere e delle note, la mandavo a Franca che faceva i suoi interventi e mi rimandava il tutto per una verifica finale e per un confronto sui punti controversi. Il passaggio finale è stato poi la traduzione delle corpose introduzioni – ancora una volta di tono e registro diverso sia dalle lettere sia dalle note – perché era necessario inserire i numerosi rimandi testuali alle lettere ricorrendo alla loro versione italiana. Come appare chiaro, è stato, e continuerà a essere, un lavoro di stretta collaborazione e di continuo scambio prima tra me e Franca, e poi con l’intera redazione.

Quali sono, se ci sono, le specificità che la traduzione degli epistolari pone davanti, in termini di metodo, lingua, documentazione e resa? Potreste tratteggiare come muta la lingua epistolare di Beckett nel tempo?

Leonardo Marcello Pignataro: Se il romanzo o il saggio sono mondi linguisticamente conchiusi, retti e governati da un andamento di cui si può individuare, o stabilire, una qualche “legge”, un epistolario è un universo fatto di tanti mondi quante sono le lettere che lo compongono, di cui è ogni volta necessario individuare, o stabilire, la sua legge, ogni volta diversa. Personalmente il metodo che seguo è quello di trovare subito questa “legge” per decidere poi come farla funzionare nella mia resa in italiano. E non è detto che resti immutata nel corso della traduzione: spesso posso decidere di cambiarla, modificarla, regolarla, alla luce delle lettere successive, dell’evoluzione del rapporto di Beckett con il suo interlocutore – penso all’evoluzione del rapporto amicale con Georges Duthuit, a quello sentimentale con Pamela Mitchell, a quello di fiducia fraterna con Jérôme Lindon e imprenditoriale con Barney Rosset – con una mia continua e costante scrittura e riscrittura. È un avvicinamento per gradi. Anche alla luce di questo non parlerei di evoluzione della lingua epistolare di Beckett, quand’ancora si possa parlare di una lingua epistolare, ma di evoluzione della sua lingua nei rapporti epistolari: se la lingua delle lettere agli amici di antica data e ai familiari è quella di sempre, affabile, partecipe, a tratti tenera, commossa, – penso al ricordo del padre e della madre – quella delle lettere con Georges Duthuit, per esempio, passa da toni di intesa e di condivisione quasi da confessionale, a quelli bruschi e piccati anticipatori della loro rottura, così come quella delle lettere a Pamela Mitchell passa da una malcelata intimità a una vagheggiante nostalgia acuita dalla distanza. Modulazioni che hanno rappresentato una sfida di non poco conto al momento della resa in italiano, anche per la sola e apparentemente banale scelta degli allocutivi o delle formule di saluto iniziali e finali, o per la necessità di tenere sotto controllo la magari inconscia tentazione di esplicitare ciò che esplicito non era e marcare quanto non andava marcato. Quello che però la lingua delle lettere di Beckett in modo chiaro trasmette è una sempre maggiore sicurezza di sé, che può manifestarsi anche nei toni bruschi o sarcastici che non risparmia, per esempio, ai produttori e a certi pubblici dei suoi spettacoli, o all’establishment culturale in patria. Sempre e comunque accanto a una lingua che sa essere divertita, come quando racconta della lotta contro le «talpesse» nel giardino della casa a Ussy, oppure di grato conforto quando scrive al «caro detenuto» che ha messo in scena Godot in un carcere tedesco.

E se la traduzione dell’apparato critico pone forse meno problemi proprio per l’univocità di tono della lingua, – univocità comunque di frequente rotta, come quando si riportano, per esempio, frammenti di lettere non incluse nella raccolta – presenta invece il grosso impegno della ricerca e della verifica documentale, che non va mai tralasciata o trascurata, o del reperimento delle traduzioni in lingua italiana delle opere citate, che spesso non si limita solo ai loro titoli, con grande dispendio di tempo ed energie. Se è poi vero che le edizioni della Cambridge University Press sono di altissima qualità, è pur vero che possono presentare disattenzioni o inesattezze, e non sono stati rari i casi in cui l’edizione adelphiana ha restituito correttezza a informazioni mal riportate da quella originale.

L’opera di traduzione, che riprende l’edizione Cambridge in quattro volumi The Letters of Samuel Beckett, è giunta ora a metà. Ci sono già delle indicazioni temporali condivisibili sulla preparazione dei prossimi volumi? Possiamo anticipare ai lettori i filoni principali lungo i quali si dipanano il terzo e il quarto volume?

Franca Cavagnoli: Attualmente stiamo lavorando al terzo volume (1957-1965), che comprende gli anni in cui Beckett si dedica soprattutto a scrivere per la radio, il cinema e in seguito la televisione. Se fino a questo momento ha sempre scritto con riluttanza del proprio lavoro, lesinando le parole, ora appare più desideroso di soffermarsi sui lavori in corso. E per la prima volta la persona a cui scrive di più è una donna, la traduttrice, editor e critica Barbara Bray. Il volume sarà verosimilmente pronto fra tre anni. Il quarto volume (1966-1989) comprende la corrispondenza dell’ultimo quarto della vita di Beckett, quando compone le ultime opere teatrali e per la televisione, e scrive un’altra trilogia in prosa. Il fatto per alcuni aspetti più drammatico è il conferimento del Premio Nobel per la letteratura nel 1969: le lettere di questo periodo lo vedono lottare, lui così riservato e parco di parole, per far fronte alle pressioni create da una fama internazionale crescente.

Se c’è un aspetto che colpisce sempre leggendo gli epistolari dei grandi autori – e questo di Beckett non fa certo eccezione – è l’intransigenza, l’oltranza di giudizio, la lontananza siderale da certi (sedicenti) scrittori odierni che sembrano soltanto interessati a un messaggio immediatamente edificante, politicamente corretto e pulito, impacchettabile e pronto all’uso, un messaggio tra i tanti adatti a sfamare la voracità mediatica. Cosa è successo secondo voi? Perché ci siamo fatti – uso il “noi”, per ora, ma chiaramente sto esprimendo un punto di vista personale – andare bene un’idea di letteratura (scrittura-lettura) così ininfluente, quando non detestabile? Insomma, la letteratura ha a che vedere con il male e non si fa con i buoni sentimenti. Se quest’impressione dell’oggi non è solo mia e almeno in parte la condividete, c’è un punto dove si coagula l’inizio di questo sfacelo? (Editoria? media? gli stessi scrittori? altrove?). E tornando a Beckett, quali erano le sue sfuriate più frequenti e mirate? Quand’è che la temperatura si alza maggiormente in questo secondo volume?

Franca Cavagnoli: È un’idea di letteratura, e di scrittura, per la quale non vale la pena perdere tempo né spendere parole. Preferisco guardare alle scrittrici e agli scrittori che continuano a seguire un sentiero luminoso, o hanno smesso di farlo solo da un paio d’anni perché non ci sono più. Toni Morrison, per esempio, non ha mai smesso fino alla fine di parlare del male nei suoi romanzi e saggi, di denunciare gli orrori della schiavitù e del razzismo. E Coetzee lascia parlare solo i suoi libri: si sottrae, esattamente come Beckett, rifiutando interviste e apparizioni pubbliche ma mettendosi sempre, come Beckett, a disposizione dei suoi traduttori con grande generosità. In questo secondo volume, a differenza di quanto succedeva nelle lettere giovanili, Beckett ha in genere poche parole aspre per gli altri ma molte per sé, per ciò che avverte di inadeguato in se stesso. È con se stesso che se la prende. Agli altri si limita a opporre la «lingua serena del no».

Unica domanda che rivolgo a entrambi uguale, questa finale: cosa vi piace o non vi piace nella traduzione di un corpus epistolare? Vi chiedo inoltre, in chiusura, un breve brano che vorreste estrapolare da questo secondo volume? Grazie.

Franca Cavagnoli: Di un epistolario mi piace tutto: è un testo ibrido tra narrativa, saggistica e memoir, e si cambia di continuo andatura. In una lettera non c’è un tono come in un romanzo, solo cadenze diverse a seconda dell’interlocutore. E c’è spesso un grande non detto, perché ciò di cui si scrive è già noto al destinatario e per evocarlo basta una parola: è una condivisione intima, a cui basta accennare perché l’altro capisce al volo. Chi legge una lettera pubblicata in un libro non sempre capisce al volo. E qui sta la difficoltà maggiore per chi traduce e/o cura l’edizione italiana di un epistolario. Il non detto – l’implicito continuo che serpeggia tra le righe – è uno degli aspetti da conservare a ogni costo se non si vuole recar danno alla natura ibrida del testo. Ma spesso chi cura, o traduce, l’epistolario tende a esplicitare, a non essere altrettanto ellittico, e se leggendo le lettere in inglese o in francese si ha una sensazione di spontaneità, il rischio in italiano è di approdare a una sorta di voce enciclopedica, con chiose che spiegano, nel testo, ciò che non appare subito evidente. È un equilibrio delicato, che si raggiunge con passaggi successivi di scrittura, lettura e riscrittura.

Il brano scelto si trova a p. 187. È in una lettera a Michel Polac, della radio francese. Il testo fu letto come introduzione a una lettura di Aspettando Godot nella puntata di “Entrée des Auteurs”, di cui Michel Polac era uno dei produttori, trasmessa il 17 febbraio 1952 da RTF. La laconicità di Beckett è disarmante, e mirabile la sincerità con cui ammette di non sapere. L’abbiamo scelto anche per il risvolto di copertina:

Di questa pièce non ne so più di chi la legge con attenzione.

Non so con quale spirito l’ho scritta.

Dei personaggi non so più di quello che dicono, di quello che fanno e di quello che succede loro.

Del loro aspetto ho dovuto indicare il poco che ho potuto intravedere. Le bombette, per esempio.

Non so chi è Godot. Non so nemmeno se esiste. E non so se lo pensano, o meno, i due che lo aspettano.Leonardo Marcello Pignataro: tocca ripetermi e ripetere quanto ha detto Franca: di un epistolario mi piace tutto, per gli stessi motivi che ha descritto Franca e a cui ho accennato nelle mie risposte precedenti. Come traduttore, mi piace la sfida che il continuo cambio di andatura pone, la costante attenzione e veglia che richiede per la rete di rimandi, a volte espliciti a volte no, tra le singole lettere e tra le lettere e il momento storico e personale di chi le scrive. Come lettore di questo specifico epistolario, per espressa volontà di Beckett composto solo di lettere legate al suo “lavoro”, mi rammarica di non avere la possibilità di andare più a fondo nel Beckett intimo, privato. Un Beckett che comunque emerge, a momenti in maniera sommessa a momenti con forza, in tutte le lettere.

Ed è proprio quel Beckett che ho deciso di scegliere a chiusura. Lo ritroviamo in una lettera che a scrive a Georges Duhuit, da “New Place” la casa dove la madre si era trasferita dopo la morte del marito, sempre a Foxrock, dove Beckett era nato, non lontano da Dublino. È a pag. 61.

Domenica scorsa ho accompagnato mia madre in chiesa, una chiesa lontana, perché vi ritrovi il pilastro dietro cui mio padre metteva al riparo le sue sonnolenze, la sera, le sue agitazioni, il suo rifiuto di corpulento a inginocchiarsi. Il pastore ha annunciato: «Mr Frost, da noi tutti amato e stimato, ieri mattina è entrato nella vita, le esequie domani». Mio povero Georges, stasera è cascato male. Fa bel tempo, percorro le mie vecchie strade, sbircio gli occhi di mia madre, mai così azzurri, così stupefatti, così strazianti di una infanzia senza uscita, quella della vecchiaia. Arriviamoci piuttosto un po’ più tosto, quando ci sono ancora rifiuti da opporre. Credo siano i primi occhi che vedo. Non ci tengo a vederne altri, in questi ho abbastanza di che amare e piangere, adesso so cosa si chiuderà e si aprirà in me, ma senza vedere niente, non si vede più niente.

Samuel Beckett, Lettere, II. 1941-1956, a cura di George Craig, Martha Dow Fehsenfeld, Dan Gunn e Lois More Overbeck, edizione italiana a cura di Franca Cavagnoli, traduzione di Leonardo Marcello Pignataro, Milano, Adelphi, 2021, pp. 517, € 55.