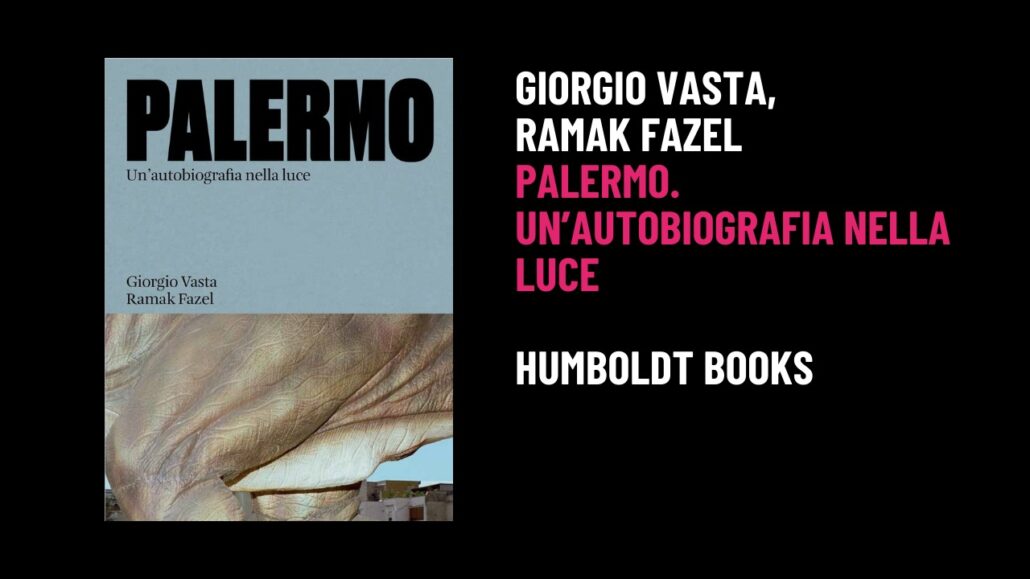

In attesa della cerimonia di premiazione della XXXIX edizione del Premio Narrativa Bergamo, che si terrà sabato 29 aprile alle ore 18 al Teatro alle Grazie di Viale Papa Giovanni XXIII, proponiamo delle brevi interviste con i cinque autori finalisti. Dopo aver aperto con Alberto Ravasio, proseguiamo con Giorgio Vasta, in cinquina con Palermo. Un’autobiografia nella luce (Humboldt Books 2022).

[Questa intervista è la trascrizione di un colloquio che si è svolto a voce e dell’oralità conserva alcuni tratti]

1. Nelle tue opere la riflessione sugli spazi, su ciò che essi raccontano di sé e di chi li attraversa o li contempla, assume spesso grande rilevanza. Qual è il tuo rapporto con i luoghi e, in special modo, con Palermo? Com’è evoluto negli anni, da Spaesamento a Palermo, il tuo dialogo con la città, che appare molto problematico, sempre oscillante tra repulsione e fascinazione per le proprie origini? In Spaesamento Palermo sembrava diventare metafora dell’Italia intera, in Palermo qual è il significato simbolico che si nasconde dietro l’attraversamento rabdomantico delle vie urbane?

Io ho la sensazione che i luoghi costituiscano un’occasione fertile per dire il tempo, perché il tempo si imprime ininterrottamente nei luoghi, li modifica clamorosamente, li modifica impercettibilmente. Hai la sensazione che non li modifichi per nulla però ugualmente riesci a leggere la presenza del tempo negli spazi. In questo senso Palermo città costituisce un’occasione non da poco perché Palermo è almeno due cose, qualcosa di oggettivo, di reale, di concreto, di cui io però credo di non sapere pressoché nulla. Penso di non fare altro eventualmente che fraintenderla. Poi Palermo, soprattutto Palermo, è un fantasma e in quanto tale crea le precondizioni per scrivere. La Palermo di cui non so nulla, di cui ho sentito parlare, che mi dicono che c’è, è una città che ha problemi non indifferenti con i processi di modernizzazione, quindi con quei processi attraverso i quali il tempo passa e passa nel senso dell’evoluzione positiva, verso un cambiamento in meglio. Il problema è che i miei fantasmi hanno tutti a che fare con la fissità, con l’immobilità, con qualcosa di fossile. Cosa succede nel momento in cui si incontrano qualcuno che fatica a guardare il cambiamento e qualcosa che sembra effettivamente faticare a sua volta con il cambiamento stesso? Semplicemente si nutrono dei fantasmi, dei quali io sono consapevole, nel senso che io so di non avere nessuna attendibilità nel discorso su Palermo. Provo a chiarire che non sto mai parlando della città, sto sempre parlando della trave nell’occhio, come quella che conosciamo attraverso i Vangeli. Il rapporto resta problematico, forse in maniera più consapevole di quanto accadesse ai tempi di Spaesamento. Forse in Spaesamento avevo la persuasione, la presunzione di pensare che il mio discorso su Palermo avesse un’oggettività. Nel tempo mi sono reso conto che non è vero. Il mio è uno stato di esasperazione, è un bisogno di esasperazione che trova in Palermo il complice perfetto. Ci sono repulsione e fascinazione, sicuramente. Il fatto è che sempre di più ho la sensazione che repulsione e fascinazione non siano evidenze. Io guardo l’immondizia che si accumula sotto casa perché una prima persona lascia un sacchetto e poi c’è questa potenza dell’inerzia per cui gli altri seguono e un altro e un altro ancora e sono talmente tanti nei giorni che ti sembra che non ci sia qualcuno che li lascia, ma che promanino dal suolo come fossero una specie di strano fiore che viene fuori. So che c’è un piano, che è quello della cittadinanza che si attiva, che conduce a fare delle telefonate, delle segnalazioni che purtroppo, senza voler finire nei luoghi comuni, non producono altre conseguenze. Poi però c’è un bisogno di altro che mi spinge a pensare che se io guardo tutto questo solo da cittadino, facendo valere solo l’indignazione, non sto vedendo tante cose. Dunque, è come se oggi stare a Palermo fosse cercare uno sguardo – questo c’era in un altro modo anche ai tempi di Spaesamento – per guardare l’inguardabile, l’insopportabile, ma senza essere sistematicamente indignato. Se ai tempi di Spaesamento c’era l’idea che Palermo potesse essere pensata come specola attraverso la quale guardare l’Italia intera, in Palermo l’elemento metaforico ha a che fare con uno smarrimento che non è transitorio, che non costituisce un’anomalia. È come se fosse la grande sorpresa, che suscita un senso di disperazione e di euforia, dell’età adulta e quindi chi dice “io” dentro Palermo non fa altro che camminare, come se fosse affetto da una dromomania senza scampo, e non viene mai fuori dallo stato di smarrimento, non raggiunge mai un luogo, il suo è un andirivieni, non c’è mai davvero una meta o la meta è il bagliore, al limite. Ho la sensazione che sia un po’ più autentico il discorso oggi di quanto lo fosse ai tempi di Spaesamento.

2. La tua è una scrittura fortemente visiva, figurativa e al contempo estremamente concettuale. Nel tuo processo creativo, l’osservazione precede o è posteriore a un pensiero sul reale e ai conseguenti tentativi di interpretarlo? Detta in maniera più succinta: in termini di tensione conoscitiva, per te lo sguardo è una verifica del pensiero o viceversa?

D’impulso mi verrebbe da dire che per me lo sguardo potrebbe fare a meno del pensiero, senza che questo costituisca un “accontentarsi”, non è un ripiegare, non è una situazione minoritaria. Laddove ho, invece, l’impressione che il pensiero abbia bisogno dello sguardo. Senza volere a ogni costo creare un dislivello – addirittura io non creerei neanche una distinzione –, ma volendo aderire alle categorie che la domanda propone, se proprio dovessi costruire questo dislivello lo sguardo ha un’autonomia che per me individualmente il pensiero non possiede. Per dare un po’ di corpo a questa considerazione penso a quelle pagine nelle quali Tomasi di Lampedusa descrive il bilancio che fa il principe di Salina, arrivato alla fine dei suoi giorni, quando non è più nella tenuta di Donnafugata, ma è a Palermo e riflette e fa una serie di elenchi, crea una serie di immagini e a un certo punto queste immagini sono sempre più svincolate dal pensiero, sono pura esperienza sensoriale, la percezione tattile dei cuoi o delle sete, la percezione acustica dello schioppettare dei fucili durante la cacce. Come se Tomasi di Lampedusa portasse il principe di Salina all’intuizione del fatto che siamo soprattutto organismi in movimento, ininterrottamente immersi in qualcosa che sinteticamente chiamiamo sguardo, ma che è appunto esperienza sensoriale. Poi però, a partire da quelle esperienze sensoriali, costruiamo un sistema di significato e arriviamo a pensare che il sistema dei significati sia preliminare e principale, come se la vita umana dovesse ambire al significato e non al cercare semmai lo sguardo più “puro”, da intendere nel senso di completamente disadorno, dove non c’è l’oltraggio del pensiero, del significato. Ecco, guardare come guarda un neonato, una persona morente, o come in generale guarda un animale.

3. Nella pagina iniziale di Palermo scrivi che, superati i trent’anni, ti sei trasformato in un «individuo lignificato: fibroso, sclerotico, poco flessibile senza però essere inflessibile; a dominarmi era una rigidità articolare e sentimentale»; e poco più avanti: «dentro la mia ossessione per la luce c’era il desiderio e c’era la paura, ma desiderio e paura non avevano un oggetto individuabile, già allora la mia vita emotiva era involuta e priva di oggetti riconoscibili, ogni cosa semmai era circolare, desideravo il desiderio tanto quanto avevo paura della paura e al contempo desideravo la paura e avevo paura del desiderio». Viene allora da chiedersi: in questa tua ultima opera al dislocamento dell’io – alienato, estraniato e “lignificato” – che impedisce di aderire pienamente al proprio presente, corrisponde anche una sorta di latitanza del desiderio, l’incapacità di localizzare il proprio desiderio e di proiettarlo su referenti – siano essi persone, luoghi, oggetti – certi e definibili?

Una questione molto interessante e in un certo senso potenzialmente molto conoscitiva e che potrebbe essere molto rivelatrice se io adesso nel tempo andassi all’interno di questo ragionamento. Cioè, provando a metterla in termini leggermente diversi: può darsi che io in questi anni stia scrivendo al di fuori del desiderio o attraverso un desiderio che è tutto interno alla scrittura. Può darsi che a nutrire le frasi sia il desiderio della frase stessa di vedere come va a finire, nel senso della forma che la frase stessa assume, delle immagini che lascia trapelare e che si vada riducendo, rimpicciolendo, forse addirittura atrofizzando un’esperienza del desiderio che sta al di fuori linguaggio. Per me è una questione aperta e quando ho letto la domanda mi sono sentito punto nel vivo, quello a cui servono le domande, del resto, perché ti dici “ah, ecco”, ti dici “si vede”, come a dire “si vede da fuori”, ma non perché tu ne fossi pienamente consapevole. È come quando hai la sensazione di avere qualcosa fuori posto, ma non sai esattamente che cos’è. Poi noti però che gli altri ti guardano in una certa maniera. Quando ho letto la domanda ho detto “ci sono forse delle cose di cui io sono relativamente cosciente che si vedono”. Vorrei aggiungere una cosa sulla parte che viene riportata nella citazione, perché quella descrizione – «individuo lignificato: fibroso, sclerotico, poco flessibile senza però essere inflessibile» – mi fa pensare a una cosa che so essere un riferimento non da poco, anzi centrale. È come se ci fosse il desiderio – ecco, il desiderio – di far esistere il personaggio, la voce narrante nella forma il più possibile marionettistica. Nella prima stesura di Palermo il rapporto tra la voce narrante e Ramak veniva esemplato nel rapporto tra Pinocchio e Lucignolo. Già dalla prima pagina c’era il raccontare l’impulso verso il Paese dei Balocchi e il fatto che la voce narrante “pinocchiesca” trovava nel Ramak-Lucignolo il complice che lo portava sino al Paese dei Balocchi. Questo è qualcosa che io credo ci sia, nelle cose che ho scritto fin qui, sin dal Tempo materiale, perché per me Pinocchio è un libro che non va mai via, è un libro non soltanto parallelo, ma inscritto, continuamente inscritto e riscritto. Io so che ci sono delle scene del Tempo materiale, di Absolutely nothing, che sono minuscoli omaggi a Pinocchio. Quando Nimbo viene portato via dopo l’aggressione a un signore per strada è come se ci fossero proprio i gendarmi che portano via Pinocchio. Ramak fermato al confine tra Texas e Messico è abbandonato come la marionetta di legno può essere abbandonata su una panca. Dentro Palermo questo desiderio di far coincidere Pinocchio con la voce, di usare le caratteristiche fisiche di Pinocchio per descrivere la voce è diventato ancora più forte. Nelle prime stesure la sponda di Collodi mi era stata utile anche a rendermi meglio chiara una cosa, vale a dire: immaginare il desiderio di Pinocchio di guardarsi dal punto di vista di Geppetto; tanto che veniva descritto proprio questo, Pinocchio che dopo aver girovagato torna a casa, si avvicina a Geppetto e allungandosi sulla punta dei piedi si mette nella direzione in cui Geppetto sta guardando, provando a concepire questa cosa che sembra davvero inconcepibile: come mi hai guardato? Anche per un fatto molto semplice. Se Geppetto non guardasse Pinocchio come lo guarda Pinocchio non esisterebbe. Pinocchio è un ceppo di legno. Quando ce l’ha Mastro Ciliegia resta un ceppo di legno con al limite qualche vocina e niente di più. È quando lo guarda Geppetto, che ha una disponibilità quasi di ordine drammaturgico a farsi padre, che Pinocchio viene inventato. Questo essere inventati non determina una subalternità dell’inventato rispetto all’inventore, anzi addirittura, al meglio della sua manifestazione, vieni inventato da qualcuno che inventi a tua volta. Del resto, nel momento in cui Pinocchio compare inventa Geppetto come padre, perché Geppetto è fin lì qualcuno che si arrangia e ha a sua disposizione qualcosa di inerme, di amorfo, come il ceppo di legno. Quindi, all’interno di Palermo compare questa idea, l’idea di una conoscenza che non si appropria delle cose, e non per un suo limite, non per una sua incapacità, ma fisiologicamente, strutturalmente.