But I believe that nothing, nothing whatever, should be shielded from the writer’s

eye. If this is the view of a literary fundamentalist, then that is what I am.

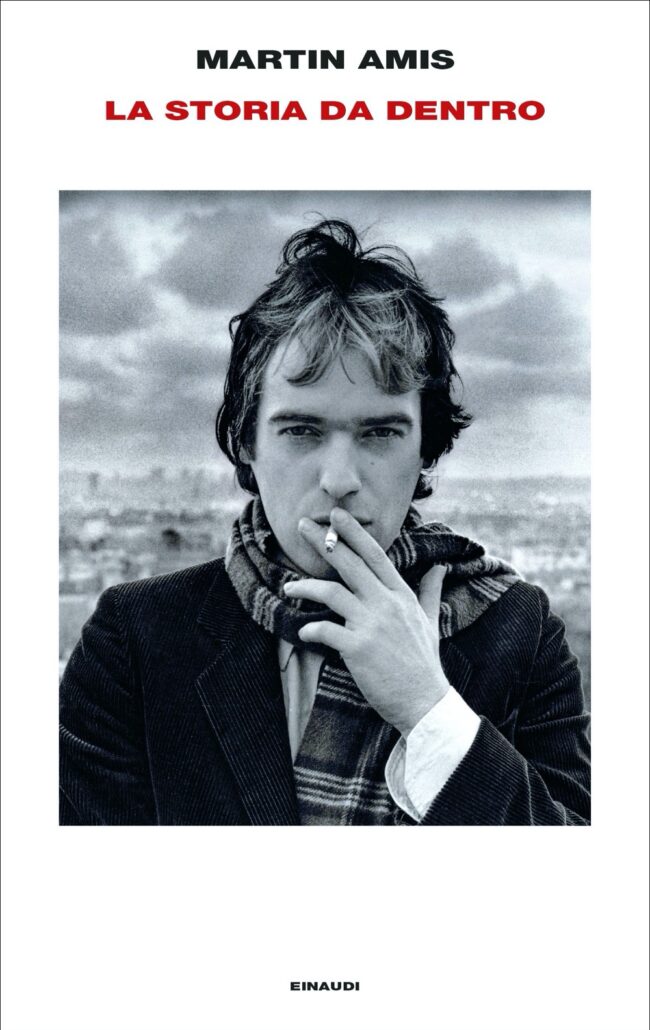

Martin Amis, da Inside Story: A Novel

Truly, though our element is time,

We are not suited to the long perspectives

Open at each instant of our lives.

They link us to our losses…

Philip Larkin, da «Reference Back»

Forse nessuno meglio di Baudelaire ha descritto con maggiore chiarezza il legame profondo e contradditorio che si stabilisce tra uno scrittore e il suo lettore, due individui che, nella stragrande maggioranza dei casi, non si sono mai neppure incrociati (e la cui “differenza d’età” può talvolta ammontare anche a diversi secoli). Oltre al celeberrimo «hypocrite lecteur!», l’invettiva che apre le porte alla modernità letteraria, Baudelaire asserisce senza mezzi termini che i suoi autori prediletti della maturità, Edgar Poe e Joseph de Maistre, «m’ont appris à raisonner».

Non l’ho mai incontrato, ma Martin Amis (1949-2023) è di certo tra quelli che mi hanno “insegnato a ragionare”, e a pochi mesi dalla sua scomparsa sarebbe (troppo) facile leggere il suo ultimo libro, Inside Story: A Novel (pubblicato nel 2020 e tradotto quest’anno da Gaspare Bona per Einaudi con il titolo La storia da dentro), soltanto come una sorta di testamento umano e letterario. È certo indubitabile che uno dei principali e pervasivi nodi tematici di Inside Story sia quello della morte, con particolare attenzione a quello che Amis chiama “doing the dying”, il modo del tutto personale con cui ciascuno si approccia all’ultimo istante e quasi lo “fa accadere”, ribaltando il cliché secondo cui davanti alla morte siamo inermi e “tutti uguali”. Eppure, scorrendo le circa cinquecento pagine dell’opera, la sensazione è sì quella di un bilancio, di un compendio, di un omaggio e di una resa dei conti, di un’eulogia partecipata e insieme impietosa, terribilmente divertente e non di rado commossa, ma anche quella, forse ancora più forte, di un nuovo inizio, la consapevolezza di aver dato forma compiuta ad un’idea di letteratura che Amis ha sviluppato sottotraccia fin dal proprio esordio narrativo (The Rachel Papers, 1973). Inside Story, che a dispetto del materiale autobiografico di partenza può essere definito a tutti gli effetti una grande opera di literary fiction, diventa così il tentativo di rispondere alla domanda: “è ancora possibile scrivere un romanzo? E se sì, perché scriverlo?”.

A chiunque abbia qualche familiarità con l’opera di Martin Amis (e se non l’avete, non preoccupatevi: la solerzia dell’editoria nazionale nelle ristampe di celeberrimi autori morti, ma irreperibili in vita, è seconda solo a quella dimostrata ogni estate nel lancio promozionale delle tote bags), Inside Story avrà ricordato il meno recente Experience, pubblicato nel 2000 e tradotto in Italia da Susanna Basso per Einaudi due anni più tardi. Entrambi i corposi volumi si servono massicciamente di elementi autobiografici, ed entrambi nascono dal desiderio di elaborare un lutto altrimenti insanabile (in Experience la morte del padre, il romanziere Kingsley Amis, mentre Inside Story vuole onorare soprattutto la memoria di tre figure chiave: il mentore e padre putativo Saul Bellow, il carissimo amico e saggista Christopher Hitchens, il poeta Philip Larkin, intimo di Kingsley e ombra costante nella vita di Martin). Experience non è di certo paragonabile ad una “classica” autobiografia letteraria, e sembra invece un tentativo di liberazione da sé, di scrollarsi di dosso tutta l’“esperienza” che la vita elargisce, specie quando non richiesta. Tuttavia, e non casualmente, il sottotitolo di Experience recita “a memoir”, e sebbene il libro presenti diversi elementi divergenti rispetto ad un ipotetico “canone”, se ne riconoscono anche gli stilemi consacrati: tutta la narrazione è svolta coerentemente in prima persona, i nomi citati sono quelli corretti e correnti, la sfera d’azione è quella privata e personale più che quella pubblica, e l’insopprimibile parte di invenzione e rielaborazione è sapientemente mescolata e amalgamata con i sedicenti “fatti”, tanto che risulta difficile, se non impossibile, separare i due insiemi. Experience si configura così come un (atipico) libro di memorie, eppure un passaggio testuale dell’Introduzione ne fa un tassello fondamentale, il trampolino di lancio per il successivo (vent’anni esatti) Inside Story: A Novel. Eccolo di seguito:

Il guaio della vita (secondo il romanziere) è il suo essere amorfa, la sua ridicola provvisorietà. Basta osservarla: intreccio esile, povertà tematica, sentimentalismi, ineluttabili luoghi comuni. Il dialogo è scadente, o perlomeno di una violenta discontinuità. Le svolte si dividono in prevedibili e sensazionalistiche. E poi, sempre lo stesso incipit. E la stessa fine… (p. 8)

Nelle prime pagine di Inside Story, Amis recupera questo passaggio e, facendo dialogare le due opere, scrive:

(…) per un romanziere, il guaio del life-writing è che la vita ha una certa qualità o proprietà che è nemica della finzione. La vita è priva di forma, non va da nessuna parte, non si incentra intorno a nulla, non è coerente. Artisticamente è morta. La vita è morta.

Solo artisticamente. Più terra terra, in termini materiali e realistici, la vita è raggiante e piena di energia, e se ne può solo parlare bene. Poi però la vita finisce, mentre l’arte dura almeno un pochino di più. (p. XVII)

Non si tratta quindi di “fuggire” dalla realtà, ma anzi di andarle incontro, consci del pericolo. Ma come scrivere della vita, della realtà, se la vita stessa, impossibile da contenere in una forma qualsiasi, oppone resistenza?

La risposta di Martin Amis si articola su più livelli. Innanzitutto, Inside Story sembrerebbe appartenere ad un genere di punta della contemporaneità letteraria: l’autofiction, o autobiografia romanzata. Tuttavia, molte opere di autofiction[1] (e molte biografie romanzate) cercano di ridurre, con il sogno di azzerarla, la distanza tra parola e vita, tra parola e “fatti”, e non di rado sacrificano lo sviluppo di trame e personaggi in nome di un “effetto di realtà” che si trasforma in pressapochismo compositivo e narrativo, o che, per una beffarda eterogenesi dei fini, arriva a mitizzare ed esaltare (o ad avvilire e incattivire con autocompiacimento) la figura del o della protagonista, finché questa non perde qualunque scampolo di umana “verosimiglianza”. Amis rema invece nella direzione opposta: Inside Story vuole essere, ed è a tutti gli effetti, un novel che si traveste da autofiction per scardinarne dall’interno i presupposti. Un romanzo è infatti tanto più riuscito quando, tramite l’ossimoro tipico della letteratura, si immerge nella vita ponendosi nello stesso tempo a debita distanza dal proprio oggetto attraverso lo schermo della finzione letteraria, della costruzione narrativa di trame e personaggi fittizi, persino di personaggi fittizi che corrispondono a persone reali (esiste Napoleone Bonaparte, ed esiste il Napoleone Bonaparte di Guerra e pace, dotato perlomeno di una “esistenza linguistica” di bonomiana memoria)[2]. Raccontare la vita attraverso la finzione letteraria è indispensabile (o ci illudiamo che lo sia) perché qualunque interpretazione della realtà, della propria e dell’altrui esistenza (difettandoci, ahinoi, un grado sufficiente di penetrazione mistica delle cose del mondo) passa attraverso una storia, e una storia è necessariamente un connubio riuscito di fatti e finzioni, vale a dire di possibilità. Propugnare con tanta acrimonia la distinzione tra “realtà” e invenzione (i famosi «tratto da una storia vera»…) nell’assurda convinzione di aver reso un servigio all’ autenticità ad un dettato altrimenti piuttosto scialbo, significa non raccontare più storie, significa la morte dell’interpretazione del reale, l’atomizzazione e la progressiva dissoluzione della scrittura letteraria.

Martin Amis allestisce così il suo novel in disguise scrivendo spesso in terza persona (mentre la prima riemerge prevalentemente per le sezioni saggistiche o pseudo-saggistiche: al romanziere si chiedeva anche, e qualcuno lo pretende ancora, un parere su come si dovesse vivere o pensare…). Quest’occhio, insieme distaccato e partecipe, gli permette di riunire su di sé la figura del narratore onnisciente, che governa ogni pensiero, parola, opera e omissione dei propri personaggi, del Martin Amis protagonista di Inside Story, che poco o nulla può sapere del proprio destino, e infine quella del discepolo/amico fraterno/testimone che, di certo non intenzionato a comporre un’agiografia dei propri cari, li mostra come solo un grande romanziere può fare, vale a dire come la sintesi imperfetta di persone reali e personaggi di carta, giganti fragilissimi e uomini alle prese con le evenienze di ogni giorno e con i grandi eventi della Storia. Si stabilisce così tra Amis narratore onnisciente (e, per di più, pervicacemente intrusivo), Amis personaggio e le altre persone/personaggi quella situazione dialogica e polifonica che, sulla scorta del celeberrimo saggio di Bachtin, siamo ormai abituati a considerare come il presupposto di ogni opera romanzesca dalla modernità in avanti. È invece una impressione di chi scrive che il genere dell’autofiction e delle biografie romanzate tenti disperatamente (e di rado con risultati soddisfacenti) di recuperare la situazione monologica dell’epica, mettendo in scena eroi del tutto esteriorizzati, le cui azioni rispecchiano esattamente i travagli interiori, monoliti che solo cataclismi storici o familiari/personali possono spingere a “cambiare idea” o direzione. Nelle pagine di Inside Story non solo vengono presentate diverse visioni della realtà (cosa significa essere ebrei per il deista e quattro volte divorziato Saul Bellow quando compie un viaggio in Israele, o per l’ebrea-americana Isabel Elena Fonseca, seconda moglie di Amis, quando deve ritirare un premio letterario in Francia, un Paese dal passato antisemita e dal presente fortemente americo-scettico? O ancora, come può Christopher Hitchens, trotskista di ferro che vaglia le politiche moralità delle donne con cui esce, diventare strenuo sostenitore dell’invasione americana dell’Iraq dopo l’11 settembre?), ma è il flusso continuo della narrazione (con cui Amis gioca di continuo, anticipando e dilatando attese e colpi di scena per mantenere viva la suspense) che ci consegna episodi degni della miglior letteratura, e allora poco importa se i fatti coincidono, sospendiamo volentieri la nostra incredulità davanti all’“inverosimile” mole di dettagli e scavo psicologico con cui ci vengono raccontate la tragica e squallida saga familiare del giovane Philip Larkin e la tragicomica serie delle sue amanti in tarda età, i colpi di teatro nell’irripetibile vita di Saul Bellow e la tremenda descrizione del morbo di Alzheimer che lo colpisce, o ancora la battaglia assurda ed eroica di Christopher Hitchens con il cancro. È l’arte, ossia il romanzo (e non l’epica), che restituisce la misura umana e dicibile, interpretabile, di tutte queste vicende, ché altrimenti risulterebbero inspiegabili, ineffabili, addirittura patetiche, per assenza delle giuste parole, se affidate soltanto alla cronaca, al resoconto, persino all’amore di un amico, alla vita, insomma. Se poi si aggiunge che tutte e tre le figure (Bellow, un romanziere; Larkin, un poeta; Hitchens, un saggista e polemista[3]) hanno a che fare molto da vicino con il mondo della scrittura, diventa chiara la ragione per cui Inside Story abbondi di citazioni dalle opere dei personaggi e dei loro autori prediletti: rileggere gli amici e i parenti scrittori diventa un modo per non interrompere il legame dopo la morte, di onorarlo ancora più da vicino.

È quindi inevitabile che questo novel diventi fin da subito una riflessione metanarrativa sulla scrittura: come si scrive di uno scrittore, e soprattutto come si scrive una storia, non per forza un capolavoro immortale, ma anche soltanto qualcosa che sia catalogabile come «palatable prose»?

È come se Amis avvertisse una generale e pericolosa pigrizia a riguardo, e così, per rispondere a tutte queste domande, mette in scena, invitandolo nel Preludio, direttamente a casa propria con tutti gli onori riservati ad un ospite, l’altra figura centrale del dialogo narrativo: «The honour is all mine. You are my guest. You are my reader» (p. xxi).

Questo giovane lettore (o lettrice) si rivela presto anche un giovane autore in erba, e Amis dedica interi capitoli a brevi lezioni di tecnica narrativa: fornisce, in maniera mai pedante e sempre di pari passo con lo sviluppo della storia, spunti, consigli, vaglia diverse scelte compositive, si interroga sull’attualità di diversi generi letterari, ammonisce circa gli errori da evitare per eccesso di zelo descrittivo (come mai tutte le scene di sesso, a meno che non siano volutamente grottesche o esasperate, sul piano narrativo non rendono? Perché il racconto di un sogno diventa noioso anche solo dopo poche righe?) e come ogni regola contempli ovviamente, in narrativa, una o più eccezioni. Amis non si preoccupa soltanto di raccontare una storia, ma anche di come si racconta, perché non è possibile scindere l’argomento dal modo, e dire che di storie sia pieno il mondo è un cliché facilmente smontabile: una storia è il punto d’arrivo, non quello di partenza.

Tutti gli elementi finora menzionati concorrono ad avvicinare Inside Story alla forma romanzo, ma ancora manca l’elemento centrale, la peculiarità (o meglio, colei, visto che possiede nome e cognome) grazie a cui può accedere anche al rango di grande opera di literary fiction: Phoebe Phelps.

Martin incontra Phoebe a Londra nel 1976, a ventisette anni. Per i successivi cinque intrattengono una storia d’amore tumultuosa e paradossale, che Martin (in modo non del tutto innocente) interrompe per sfinimento. Phoebe, tuttavia, continuerà a riapparire direttamente o indirettamente in momenti chiave della vita di Martin: durante il matrimonio con la prima moglie, Julia, e con una lettera minatoria all’indomani dell’11 settembre 2001, finché Martin non le tributerà un’ultima visita, nel settantacinquesimo anno di vita di lei. Phoebe possiede una bellezza sfuggente e magnetica, e tanto il suo carattere quanto le sue azioni sono «alluringly amoral»: figlia di nobili spiantati, sfacciata e riservata fino alla clausura, volitiva e instabile, glaciale e bisognosa d’affetto, sessualmente disinibita ma capace di osservare mesi di completa castità, cristiana praticante e innamorata prima del proprio padre confessore (che ne ha approfittato) e poi animata da amore/odio per suo padre, modella per riviste erotiche, escort di lusso e poi amministratrice della propria agenzia di squillo d’alto bordo, disinibita con gli uomini salvo manifestare istinti di gelosia e possessività maniacali, tanto da millantare, per ripicca e all’indomani dell’attacco alle Torri, un non così inverosimile convegno amoroso con Kingsley durante una notte in cui Martin li aveva lasciati soli per raggiungere una vecchia fiamma. Abbruttita e corrosa dalla vecchiaia, Phoebe si ritirerà nel suo attico londinese per lasciarsi morire.

Phoebe Phelps (sinuoso nome parlante che nasconde Febo Apollo, protettore e ispiratore delle arti) è la versione contemporanea della belle dame sans merci di Keats (da Experience: «(…) La Belle Dame Sans Merci- almost my favourite poem») che seduce il cavaliere e poi lo abbandona disperato nella caverna, un personaggio «bigger than life» che, come è facile intuire, è interamente inventato da Amis e scavalca d’un balzo le pure complesse, amorali e fascinose Nicola Six (in London Fields, 1989) e Gloria Beautyman (in The Pregnant Widow, 2010). Phoebe è il collante finzionale che tiene insieme tutta l’opera e incarna la scandalosa e illimitata libertà della finzione letteraria nella sua versione creatrice, ma soprattutto distruttiva senza causa, caotica e autoriferita. Phoebe interagisce in vari modi con tutti i personaggi del romanzo, eccezion fatta per Saul Bellow, che rappresenta invece l’altra faccia, ugualmente libera e scandalosa, incurante delle leggi del senso comune, ma dal lato non solipsistico della medaglia, quello cioè capace di empatizzare con la sofferenza e le storture della vita, anche e soprattutto quando la passa sotto i rulli dell’umorismo e della satira più feroce. Amis, infatti, non dimentica mai la lezione di un altro faro della sua prosa:

Altrove Nabokov sostenne che tutti gli scrittori con un minimo di stoffa sono divertenti («funny» nel testo originale). non sempre, ma fanno ridere. (…) Franz Kafka, qualunque cosa ti abbia raccontato il tuo professore, è divertente. Gli scrittori sono divertenti perché divertente è la vita. Ecco un’altra affermazione vera: gli scrittori sono elogisti («eulogists») della vita. I romanciers de grimace, gli specialisti dell’afflizione, gli esibizionisti delle ferite, gli amanti degli eremiti nudi e dei cessi crepati hanno fatto un errore elementare pensando che compito degli scrittori sia l’elegia e non l’elogio della vita… (p. 273)

Persino nei suoi romanzi più sulfurei e ferocemente satirici (due grandi prove su tutte: Money. A Suicidal Note e The Information), Amis fa tesoro di questa verità fondamentale. In aggiunta, con il consueto funambolismo linguistico, utilizza in questo passaggio entrambi i significati dell’aggettivo inglese “funny” (cito dal Cambridge Dictionary online): «humorous, causing laughter», ma anche (come senso secondario) «strange, surprising, unexpected, or difficult to explain or understand», riuscendo così davvero, con un solo aggettivo, ad elencare tutte le caratteristiche di una grande opera letteraria (e, sempre pensando al campo narrativo, «difficult to explain or understand» si potrebbe liberamente tradurre con «irriducibile ad un’interpretazione superficiale o univoca»).

E così arriviamo al punto da cui eravamo partiti: ha ancora senso scrivere un romanzo? E se sì, perché?

Nel suo saggio del 1970 L’uomo senza contenuto (ripubblicato di recente da Quodlibet), Giorgio Agamben traccia un quadro illuminante dello “stato dell’arte” (intesa in senso allargato) contemporanea. Per non soccombere alla dissoluzione di ogni principio di autorità e del concetto stesso di tradizione cui la civiltà occidentale è andata incontro a partire dalla prima rivoluzione industriale, l’arte si è come sostituita alla tradizione come tramite tra passato e futuro. Tuttavia, per non diventare essa stessa merce fungibile della società dei consumi, l’arte deve continuamente riprodurre (come aveva capito Baudelaire) la propria «intrasmissibilità», provocando quel senso di «choc» e di straniamento che diventa così la sola verità possibile dell’opera d’arte, ciò che la distingue dalla merce.

Questo passaggio di consegne ha “salvato” l’arte dalla metamorfosi completa in oggetto di consumo, ma ora sorge invece un altro problema: se l’arte, per amore di verità e purezza trasmette soltanto l’“intrasmissibile”, tra passato e futuro non rimane più alcuno spazio per il presente, per l’interpretazione del presente. L’autofiction, o le biografie romanzate, con il loro insistere su una sorta di pressapochismo stilistico che “aderisce al vero”, sull’ hic et nunc dell’epica privata e dei suoi accidentali o premeditati contatti con la Storia, tenta di riempire questo vuoto, e si è già tentato di argomentare perché questa soluzione non convinca chi scrive. Agamben ne propone invece un’altra, e cita le parole di Benjamin su Kafka, che «sacrificò la verità per amore della trasmissibilità». L’arte «rinunciando alle garanzie del vero per amore della trasmissibilità», trasforma lo scacco interpretativo in possibilità ermeneutica. Una storia, infatti, è quasi sempre falsa, ma è sempre trasmissibile, e le “storie finte” i novels (da Don Chisciotte in avanti) rinunciano solo in apparenza alla verità imprendibile della vita, adoperano la finzione per permettere al presente di respirare, di trovare una via che non può passare direttamente dalla “verità” se non per interposta persona, per interposto personaggio, attraverso le malìe seducenti e terribili della letteratura che doma la vita (ma guai a lasciarsene soverchiare, bisogna saperla domare a propria volta e Martin quasi ci casca). Così, Martin Amis gioca sul terreno dei fatti e ne cava fuori non un’autobiografia romanzata, ma un romanzo vero e proprio, la forma più dialogica (anche letteralmente: pagine e pagine di conversazioni) e trasmissibile di tutte, e affida il ruolo di tedofori a Saul Bellow (mentore nella realtà, autore amato e personaggio letterario) e a Phoebe Phelps (personaggio letterario, ma quantomai reale tra le pagine di Inside Story): uno non potrebbe esistere senza l’altra.

Per concludere, vorrei tornare brevemente agli autori che “insegnano a ragionare”. Nell’ambito della poesia provenzale, la razó era un breve testo in lingua occitana, un nucleo esplicito di poetica anteposto al componimento in versi che aveva il compito di spiegarne la genesi, gli scopi letterari, nonché di integrare le informazioni presenti nelle vidas (notizie biografiche) dei trovatori. Secoli prima che Proust scrivesse il suo Contre Sainte-Beuve, era già chiaro che non dalla “vita” si procede per interpretare le opere, ma che è necessaria un’opera (leggi: una storia, una “storia da dentro”) per tenere insieme gli sparsi frammenti della propria vita.

[1] Celeberrimi i casi di Rachel Cusk e di Karl Ove Knausgård, che dopo il primo, apprezzabile volume de La mia lotta, ha cercato di ripetersi per i successivi cinque tomi, restituendo, tuttavia, poco più che la cronaca iperdilatata e tonitruante della propria presunta vita, spesso noiosa per il lettore proprio quando si vorrebbe più “sconvolgente”. In Italia l’elenco è lungo, tra “storie vere” e biografie romanzate, viaggi lungo la penisola alla ricerca di genitori o figli perduti, traumi privati e generazionali, malattie incurabili, contestazione sessantottina e anni di piombo. Già Gianluigi Simonetti notava (in Il gioco del rovescio. Sullo Strega di quest’anno, uscito a giugno su Snaporaz) che la cinquina finalista del premio Strega contasse ben quattro opere (Come d’aria di Ada D’Adamo, Dove non mi hai portata di Maria Grazia Calandrone, La traversata notturna di Andrea Canobbio e Rubare la notte di Romana Petri) ascrivibili, in toto o in parte, al genere dell’autofiction, del memoir, della biografia più o meno romanzata, mentre l’ultimo (Mi limitavo ad amare te di Rossella Postorino) allestisce sì una trama d’invenzione, ma, si tiene a specificare nella presentazione, è «tratto da una storia vera» ambientata nel corso delle guerre balcaniche degli anni Novanta, quasi a suggerire che reggersi alla stampella della Storia giustifichi e corrobori la “serietà” dell’operazione narrativa.

[2] Andrea Bonomi, Nomi propri, in Id., Lo spirito della narrazione, Milano Bompiani, 1994, pp.75-90.

[3] E a queste tre vanno sempre aggiunte quelle di Kingsley Amis e di Elizabeth Jane Howard (entrambi scrittori) che qui sono meno presenti rispetto ad Experience, ma hanno comunque un ruolo determinante nella vicenda. Alla seconda moglie del padre è dedicato un commovente “Addendum” alla fine dell’opera, mentre a Kingsley sono dedicate tra le altre le memorabili pagine della notte che trascorre insieme a Phoebe Phelps (vedi oltre).

Martin Amis, La storia da dentro, trad. G. Bona, Einaudi, Torino 2023, 684pp. 25,00€