A Wes Anderson piacciono i bambini. Detta così, è terrificante. Esattamente come terrificante dev’essere stata l’adolescenza base Houston del più grande fan di Roald Dahl e della realtà «leggermente aumentata» dei suoi mondi. D’altronde, Anderson non ne fa mistero: l’ispirazione per il romance più puro, e delizioso, che si sia vista su schermo dopo il 2000, quello tra i protagonisti dodicenni del suo Moonrise Kingdom, viene dalla sua vita. Non è mai scappato di casa, no, tantomeno con la compagna di classe con cui sognava di vivere la grande avventura che sarà poi di Sam (Jared Gilman) e Suzy (Kara Hayward). Il suo mondo, però, è esattamente, come ha detto al «Guardian» in occasione dell’uscita di Grand Budapest Hotel, «cinque gradi più in là della realtà», forse persino di più. Non è un caso che i suoi film più potenti, e riusciti, sono quelli che abitavano proprio questo scanso di mondo allucinato, favola bella alla prova di realtà. Il quasi-esordio Rushmore, ancora Moonrise Kingdom, ma anche, perché no, i Royal Tenenbaums. Questo è vero anche per lo spazio, e il tempo, delle sue narrazioni, che conquistano non-luoghi dell’immaginazione (come Zubrowka, o i fondali marini di Steve Zissou) e si accaparrano il passato, pezzo per pezzo. In Wes, tanto più è lontano, tanto è più vicino.

Con il suo ultimo film, Asteroid City, l’allungo è arrivato fino agli Anni Cinquanta e ai deserti dell’Ovest americano. In una cittadina parimenti fittizia, ripiena di nomi ludici e cartelloni che non avrebbero sfigurato in uno spin-off de I morti non muoiono di Jim Jarmusch. Di scenografia studiata al millimetro, con dettagli che vanno dalle scritte pubblicitarie sul diner del paese ai distributori automatici di, circaquasi, qualsiasi cosa. Con un enorme cratere lasciato da un asteroide protetto da un centro studi governativo. E un motel da cartolina pronto a ospitare il convegno degli Junior Stargazer, piccoli genietti delle scienze amanti dello spazio e dei suoi misteri. Sembrerebbe abbastanza tempo, e spazio, per arrivare ai mondi lontanissimi di Franco Battiato, another race of vibrations.

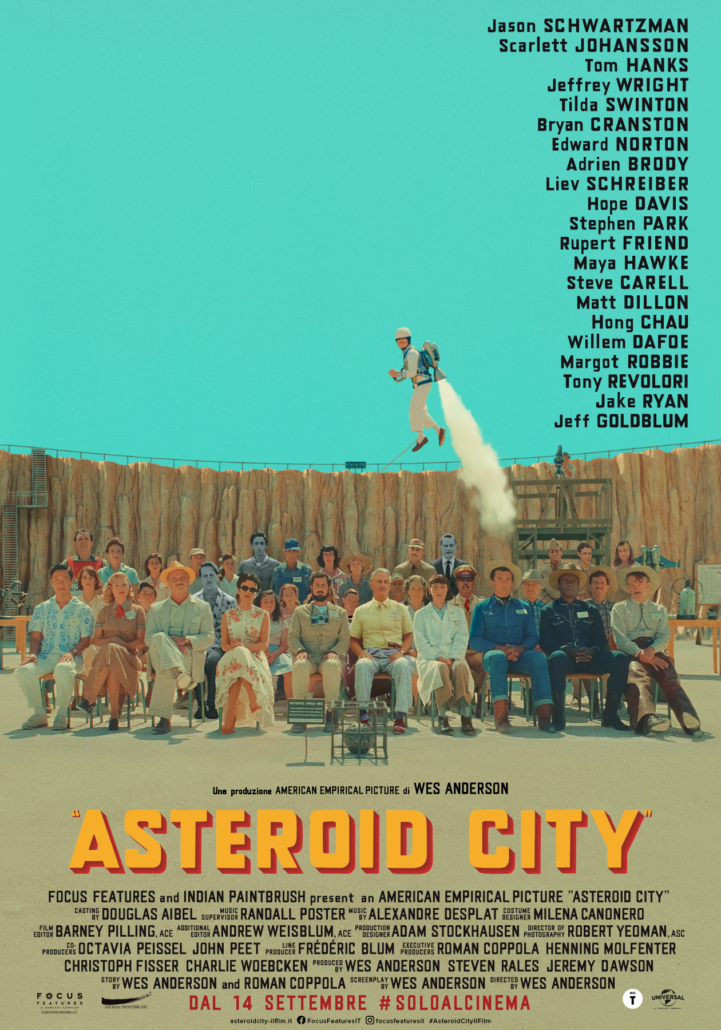

Ma questa è solo la copertina. Dietro la fotografia da cornice di Robert Yeoman; dietro la recitazione minimalista di tutti i coinvolti (Scarlett Johannson, Jason Schwartzmann, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton sono i sospettati speciali) si nasconderebbe di più. Un gioco di matrioske, e una riflessione sia sulla natura televisiva dell’esperienza americana legata a quel periodo storico, che sul fare film in generale, che sull’era d’oro del teatro negli Stati Uniti. Di carne al fuoco ce n’è, anzi fin troppa, e pure con le salse ad accompagnare. I bambini, i loro sogni, le loro sagge paure e follie, relegati alle periferie di questo cosmo denso di gravità. E, come astrofisica insegna, quando la densità è eccessiva – parliamo a spanne, eh – si apre un buco nero. Un risucchio gravitazionale: non c’è modo migliore di descrivere lo stadio-zero a cui Anderson ha portato Asteroid City. Dall’esterno sapresti che cos’è, vedi un bel pacchetto regalo. Poi lo scarti, storci il muso, non sei convinto. A questo punto, rimane da capire perché.

Cominciamo, allora, proprio dalla storia. I primi momenti sfondano già la quarta parete: Bryan Cranston, o meglio il nostro conduttore per la serata, annuncia l’inizio di un programma TV, adattamento per il piccolo schermo del testo teatrale Asteroid City, presentato in formato panoramico. «I personaggi sono di finzione, i testi ipotetici, gli eventi una simulazione apocrifa. Ma, presi insieme, rappresentano un resoconto fedele degli ingranaggi di una moderna produzione per il teatro».

La quale è presto presentata in formato Academy, in bianco e nero: il famoso drammaturgo Conrad Earp (Edward Norton) e il regista bello&impossibile Schubert Greene (Adrien Brody) devono mettere in scena una nuova produzione, appunto Asteroid City. E la storia del film è la storia dell’opera. O meglio, le strane vicissitudini del fotoreporter di guerra Augie Steenbeck, recentemente vedovo (Jason Schwartzmann), e della gita di famiglia per accompagnare il figlio maggiore Woodrow (Jake Ryan) ad Asteroid City per partecipare al raduno degli Junior Stargazers e ricongiungersi, alla fine, con il nonno materno. Una linea di dolore forte, dunque, che flirta con la depressione o stanchezza da mondo di Augie, su cui gravano le immagini mostruose dei conflitti di cui è stato testimone, e che trova un doppio, forse salvezza, nel personaggio di Midge Campbell (Scarlett Johannson).

Modellata sulle gioie e tribolazioni di Marylin Monroe, Midge è la star più star in circolazione. Una donna bellissima, ma disillusa e stanca di essere identificata sempre e solo con il suo corpo, o, in alternativa, con il suo doppio artistico. Ad accompagnarla è la figlia Dinah, anche lei piccolo genietto scientifico come Woodrow. Nel mezzo di questi nuovi legami finiscono bizzarre lezioni sulle stelle e la visita di un extraterrestre (Jeff Goldblum) al cratere di Asteroid City. Una competizione per la migliore invenzione. Steve Carell che vende terreno desertico mentre scansa i cactus. E l’intervento delle forze armate statunitensi quando la visita aliena è rivelata.

Nel frattempo, però, il lavoro in teatro deve continuare. Le sequenze in bianco e nero scoppiano come bolle nel mezzo della narrazione principale, coprendo la funzione di un coro. A loro è assegnato il commento sulle vicende “a colori”, anche se, ancora una volta, in modalità “meta”. Lo spettatore è delicatamente confuso sul punto di tutto il film? Ci penseranno gli attori-attori a dare voce al pensiero, chiedendolo direttamente al regista-Brody.

Non è un esempio casuale. Per tornare a quanto dicevamo all’inizio, Asteroid City, il film-film, non sembra seguire il solco delle opere di canone per Wes Anderson. Tolta la costruzione meticolosa di spazi altrimenti inesistenti – vero centro della gravità mostruosa da buco nero –, devia poi su una parallela non solo personale, ma anche intimista. Intendiamoci: le riflessioni importanti non sono mai mancate nella filmografia del regista. Erano delicate, impalpabili, però presenti. Spesso perché presentate attraverso gli occhi di chi non sa ancora davvero che cosa sia la “pesantezza”. O meglio, crede di saperlo, e se ne strugge, ma ha l’innocenza dalla sua parte. Gli occhi del bambino sono larghi, contengono un mondo. Quelli degli adulti, al contrario, sono bui e stretti, e non sanno accomodare più di una monomania per volta.

Ciò che davvero non funziona, in Asteroid City, è che, nel costrutto perfetto di una favola completamente implausibile, i protagonisti non sono i giovani, che pure all’implausibilità danno senso e molto hanno da insegnare agli occhi dei cresciuti. Ecco, in questa favola estrema, i protagonisti sono i grandi. Per Anderson, che ha fondato tematicamente la sua opera sulla differenza tra essere adulti ed essere bambini, non è un tiro particolarmente centrato. A salvarlo non bastano i contrasti Woodrow-Augie o Dinah-Midge, dove i primi tirano innanzi i genitori forse perché, semplicemente, hanno una vita per riprendersi. Tutta la leggerezza, diciamo anche calviniana; tutto il gioco combinatorio del fantastico che ha fatto cadere molti ai piedi creativi del regista di Houston scompare. Il patto di sospensione dell’incredulità che richiede ogni storia, ma soprattutto una firmata da Anderson (qui con l’amico e collaboratore di lungo corso Roman Coppola), viene a mancare. E il film finisce per peccare del vizio di forma di parecchi lavori di uno che Anderson conosce bene, e con cui ha più volte collaborato, Noah Baumbach: ovvero, lasciare l’impressione di essere seduti di fronte a una seduta di analisi per l’autore e non a una storia che si preoccupi di dire davvero qualcosa a chi sta ad ascoltare.

Se ne esce, insomma, un po’ a mani vuote. Né convinti della riflessione sull’aspetto narrativo della narrazione – francamente altri hanno fatto meglio, e più chiari, e con più convinzione –, né soddisfatti dell’esplorazione di un dolore rimasta molto superficiale nelle proprie dinamiche, quasi si desse per scontata – e dunque si minasse – essa per prima. Se non affezionarsi ai personaggi di Wes Anderson, proprio nel senso di condividerne le affezioni, era difficilmente stato un problema in altre opere, Asteroid City è gravido di un senso di indifferenza. Ma non per la depressione di alcuni dei suoi personaggi. L’indifferenza sembra colare nelle scelte di regia e scrittura in primis e non può che, di converso, lasciare altro che indifferente. Non esattamente ciò che, in gergo tecnico, si definisce un belvedere.

A far passare la sensazione fastidiosa non aiuta nemmeno, verso la fine, la battuta-madre affidata a Steve Carell, qui nei panni del manager del motel in cui i personaggi affluiscono. Dice, suppergiù, che cercare sempre significati e giustificazioni in ciò che succede è superfluo, quasi fuori luogo. E che a volte va bene lasciare andare prima di aver individuato il bandolo della matassa. La battuta potrebbe, naturalmente, riferirsi semplicemente all’UFO giunto sulla Terra e così via, guadagnando così di contesto. Purtroppo, però, Asteroid City ci ha fatto intendere dal primo minuto di essere un film di film, e nessuno sconto può valere. A Carell è affidato il compito di salvare capra e cavoli quando ormai il fallimento è lampante e i giochi sono chiusi.

Così, Asteroid City rimane sospeso con indecisione tra l’essere un debole racconto sul processo creativo e un atto creativo venuto un po’ storto, tra una storia che voleva troppo e una vicenda personale chiara solo a chi aveva qualcosa da buttare fuori. E tutto il peso specifico è risucchiato nei misteri di un cosmo, questo davvero sì, insondabile.

Intendiamoci: non stiamo parlando di Mulholland Drive, ma nemmeno de Lo specchio di Tarkovskij per complessità della metafora messa in piedi. E non stiamo nemmeno insinuando che Anderson debba relegarsi ad infinitum sotto l’etichetta equivoca di “quello a cui piacciono i bambini” e che i bambini usa come principale strumento narrativo. Magari Asteroid City è solo un esperimento finito maluccio, e il prossimo sarà nuovo amore.

Alla fine, il regista ha dichiarato in varie interviste di aver avuto la fortuna di aver fatto un po’ di film, e che tutti, ogni volta, erano venuti proprio come li voleva. Quindi forse è proprio vero quello che dice Carell: capire non è proprio l’importante. Solo Wes ha la barra a dritta sul percorso.

Vedremo il futuro. Almeno qualche certezza l’abbiamo: se si parla di Wes Anderson, il domani sarà nel passato. Speriamo davvero in galassie lontane come ci ha abituato questo fan irriducibile di Star Wars. E non in mondi grandiosi privi di una reale dimensione ulteriore. Come in Asteroid City.