Fare sesso con la lingua. Succede in continuazione nell’ultimo film di Yorgos Lanthimos, che, adattando un romanzo di Alasdair Gray del 1992, trasfigura in un’Europa sfacciatamente anti-realistica le avventure tardovittoriane di Bella Baxter (Emma Stone), policromo oggetto del desiderio di svariate tipologie umane: Godwin Baxter (Willem Dafoe), demiurgico e deforme “padre” della fanciulla, l’idealista e puritano dottorino Max McCandless (Ramy Youssef), il leguleio epicureo Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), il cinico apolide Harry Astley (Jerrod Carmichael), il generale Alfred Blessington (Christopher Abbott), marito aguzzino dalle smanie mutilatorie. Inventandosi sempre nuovi modi per sfuggire a questi e altri rappresentanti delle infatuazioni dell’episteme moderna – il culto positivistico, l’ideologia matrimoniale, il materialismo ipocrita, lo scetticismo, l’utopia socialista, l’ossessione militaresca – Bella non fa altro che fare sesso con la lingua. Attenzione, trattasi di complemento di unione e non (soltanto) di mezzo: fa sesso insieme alla lingua.

Quasi sicuramente lei stessa non approverebbe questa distinzione da analisi logica, anzi semplicemente non la capirebbe. In effetti l’incolmabile divario tra noi e Bella, tra lei e tutti gli altri personaggi sta in questa inseparabilità di corpo e linguaggio di cui lei sola fa esperienza attraverso uno stato di agitazione fisico-locutoria permanente. Per ridare vita al corpo di Bella – al secolo Victoria Hattersley, suicidatasi con un bambino in grembo – il chirurgo genialoide Godwin vi ha trapiantato il cervello del di lei neonato ugualmente morto: Bella impara a parlare stentando sillabe e lallazioni quasi incomprensibili ma altrettanto conturbanti, e nello stesso periodo scopre la propria felicissima sessualità. Come si esercita gradualmente nell’articolazione di lemmi, sintagmi, frasi, periodi, spesso abbandonandosi a intraducibili giochi di parole, così intraprende un apprendistato erotico senza complessi o proibizioni, con la stessa elasticità acrobatica degli organi (si tratti delle labbra orali o di quelle vulvari) e lo stesso godimento frenetico.

Capendo molto presto, da autodidatta semantica e orgasmica qual è, che le combinazioni verbali a disposizione sono inesauribili e che si realizzano con una parte del corpo pienamente coinvolta nel dare e ricevere piacere, Bella s’impegna incessantemente a fare insieme alla lingua l’identica cosa che più le interessa fare attraverso la lingua. I primi piani del suo volto, invadenti e oltraggiosi, ne inquadrano in maniera sempre più ravvicinata la bocca, da quello in cui lecca l’orecchio del moralista McCandles nel prologo in bianco e nero ai numerosi soprassalti coitali perpetrati prima con la complicità di Wedderburn poi di qualche vizioso cliente del bordello parigino dove completerà la propria educazione libidinale, e sino al radioso sorriso nel giardino semi-edenico che fu di Godwin e nel finale è popolato da alcune non più tanto compassionevoli creature. L’amore di Bella per la lingua o, se si preferisce, la lingua con cui Bella pratica l’amore ne ha riscattata più di una, compresi gli adorabili animali ibridati da Godwin (il pollo-maiale, l’oca-cane, l’anatra-capra), perché lei sola e per prima ha compreso e accettato, nell’assurdità globale dell’esistenza che le si è squadernata davanti durante i suoi viaggi, la loro natura di esperimenti mai veramente riusciti.

La verginità psichica di Bella le consente di percepire il mondo come un iridescente conglomerato di fisionomie malferme ed esasperate architetture innestate le une sulle altre, un caleidoscopio che di città in città – Londra (e non la Glasgow industriale del romanzo), Lisbona, Alessandria d’Egitto, Parigi – ruotando prende e cambia forma davanti ai suoi occhi. Nel corso di questo Grand Tour euristico, insistentemente “soggettivizzato” con abusi di grandangolo e fish-eye, la coscienza di volta in volta stupefatta o angosciata di Bella registra l’a-logicità del reale che gli altri si ostinano a negare affannandosi a cercare una spiegazione per ogni fenomeno, e di conseguenza tentando di addomesticare l’anomalia selvaggia della sua personalità.

Ma, contrariamente a Don Giovanni, Bella non si limita a dissipare e dissolvere con spaventoso distacco: il suo libertinismo furoreggia di gioia, a volte di sconforto, e contagia. Le scelte, le azioni e anche solo le parole di Bella, tutte in qualche modo oscene (come dimostra la scena della danza da marionetta tantrica nel salone della nave da crociera), mettono in crisi la società e gli uomini che l’hanno inventata perché ne proclamano chiassosamente l’inconsistenza. Per quanto affrontate con irridenti distorsioni liberatorie o latentemente sottratte al controllo della sceneggiatura, anche in Povere creature! emergono quelle costanti drammatiche del cinema di Lanthimos che nella Favorita avevano trovato una stratificazione in questo caso ineguagliata: l’incapacità degli esseri umani di capire davvero quello che sta succedendo, e di conseguenza la fatica esagerata e letale necessaria a occultare la propria responsabilità di fronte a questa condizione (vedi alle voci Kinetta e Il sacrificio del cervo sacro); e insieme la tremenda, ridicola eppure irrinunciabile dipendenza dagli altri (in Dogtooth la famiglia, in Alps i morti, in The Lobster le persone amate), cui è associata la paura opprimente di essere sostituiti all’improvviso (è il tema del corto Nimic).

Nelle grottesche, sfibranti reazioni possessive suscitate dall’iperestesia di Bella, che tratteggiano un’esilarante e cruda sintesi dell’inadeguatezza maschile, questi motivi convergono con quello linguistico, ulteriore fissazione di Lanthimos in bilico tra il ludico e il perturbante: si pensi agli scambi lessicali voluti dal padre in Dogtooth, ai dialoghi sconnessi di Alps, all’inglese assolutamente anacronistico parlato in triangolo nella Favorita o ancora alle frasi ripetute due volte in Nimic, come battute musicali identiche suonate in tempi diversi. Alcuni di questi elementi derivano dal magistero del giapponese Teshigahara Hiroshi, che nei quattro film realizzati negli anni Sessanta con lo scrittore Abe Kōbō (Otoshiana, Il volto di un altro, La donna di sabbia, La mappa bruciata), aveva stabilito le coordinate visive di quel realismo dell’impossibile che ha caratterizzato la filmografia di Lanthimos fin dagli esordi greci.

Tuttavia l’influenza di Teshigahara resta secondaria per la svolta da operetta di Povere creature!, nel quale, confuse tra eteromorfismi e saturazioni cromatiche degne di Odilon Redon, non mancano invece altre tracce cinefile su cui allegramente speculare. Alquanto indubitabile è la sinistra allusione a Él nella sequenza (assente peraltro nel romanzo) in cui Bella, prigioniera di Blessington, ne origlia una conversazione con il medico di fiducia: costui assicura al generale che una clitoridectomia rappresenterebbe la soluzione definitiva a qualunque problema coniugale. In una scena del film di Buñuel – notoriamente apprezzata da Lacan – il paranoico feticista Francisco Galván s’insinua nella camera della moglie recando in mano una corda enorme, ago, filo, forbici e una lametta da barba, con l’intenzione di legare la donna al letto e cucirle il sesso. Quando, durante una delle conversazioni per il loro libro-intervista, i critici Pérez Turrent e de la Colina lo interrogarono sulla funzione della lametta Buñuel rispose che «forse serve a tagliare il filo, dopo aver cucito il sesso di lei, o… forse vuole tagliarle il clitoride». Ultimo in ordine di apparizione tra gli aspiranti educatori di Bella, Blessington è un discendente, anzi cronologicamente un predecessore di Don Francisco, convinto di poter estirpare insieme al desiderio femminile fobie e manie di persecuzione accumulate in secoli di dominio patriarcale; mentre lo scintillante strumento per l’escissione clitoridea che il medico gli mostra in piena luce rimanda appunto all’armamentario casalingo buñueliano, anche quello al centro di un’inquadratura che mostra solo le mani ansiose di amputare e che, in entrambi i casi, isola gli oggetti nella loro surrealistica e inquietante inerzia.

Entrambi i film sono girati interamente in studio. Gli interni di casa Baxter e degli altri ambienti borghesi, sovraccarichi di dettagli anatomici ingigantiti, sembrano ampliamenti manierati della villa art nouveau di Francisco (ispirata, pare, a quella del padre di Buñuel), col suo inverosimile scalone a forma di utero – a sua volta sospettosamente simile a quello hitchcockiano di Rebecca – e i decori attorcigliati ovunque, in abbinamento ai deliri psicotici del proprietario. Questa scenografia tra Gaudì e Vesalio può rivendicare poi almeno un’altra parentela importante, che in effetti riguarda l’intero film di Lanthimos ma si rivela nel gusto comune per il mobilio artificioso, le suppellettili esotiche e i costumi spumosi.

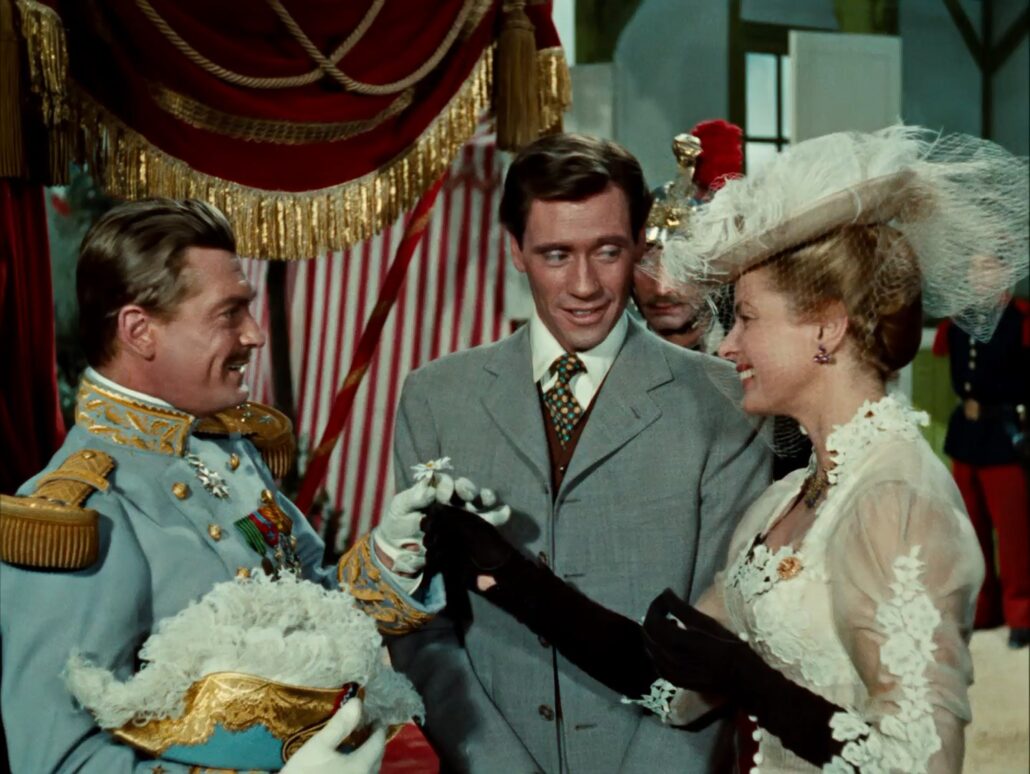

Perché, pur senza poter ambire alla grazia di quel Renoir, Povere creature! aggiorna ai tempi nostri la sfrontatezza di Elena e gli uomini (il titolo italiano in verità avrebbe Eliana, che però impedisce la fondamentale identificazione archetipica e semi-divina del personaggio), a cominciare dall’ambientazione fin de siècle e dai suoi capricci in fatto di arredamento, dal tono burlesco, dal ritmo incalzante e dalla «gaiezza continua» della Venere interpretata da Ingrid Bergman, la quale – nelle parole del regista – «non sa darvi il buongiorno senza che si abbia l’impressione che ella si dia interamente». Non «si dà interamente», a ogni passaggio, anche l’inestinguibile Bella Baxter? Al pari di Elena, col suo «sorriso disarmante», Bella è una «meravigliosa presenza terrestre» circondata di discutibili spasimanti, e il suo corpo fa da asse per il girotondo (inevitabilmente ophülsiano) di promesse, equivoci, seduzioni, errori in cui consiste la società degli uomini. Sostenuto da ambigui personaggi secondari e comparse abbondantemente depravate – Elena e gli uomini è anche il film definitivo sulla folla come caotico soggetto amoroso – Lanthimos si diverte a rifare i capogiri e i traffici di Renoir, aggiungendo una sfumatura festosa al suo umorismo disturbante, solitamente basato sul disagio dello spettatore e sul sadismo dei personaggi.

Non che manchi, grazie al cammeo della sua musa Hanna Schygulla in una parte scritta apposta per il film, un riferimento al cineasta cui Lanthimos e non pochi registi suoi coetanei devono proprio la scoperta del sadomasochismo implicito nei rapporti familiari e di coppia, oltre alla rappresentazione più asfissiante e insieme magnetica dell’amore come efficacissimo strumento di oppressione sociale, e dello spazio domestico come teatro-prigione di giochi crudeli, magari mortali: l’inarrestabile Fassbinder. Il nome della vecchia signora interpretata da Schygulla è un trasparente e per niente casuale omaggio a Martha, film per la televisione che porta in ambienti prima barocchi poi goticheggianti (ennesima sponda per gli anacronismi architettonici di Lanthimos) una vicenda di “correzione” perversa e vampirismo coniugale calata in atmosfera noir: il matrimonio tra l’inquieta Martha e il fascinoso Helmut si rivela un cul-de-sac nel quale lui, che si eccita davvero solo quando lei è inerme e sottomessa, brama di ridurla a un manichino di carne. Il finale, letteralmente paralizzante, lascia intuire che si tratta di un’inversione del mito di Pigmalione, dato che è la storia di un uomo che riesce a trasformare in statua la donna che ama.

Povere creature! altro non è che un ribaltamento di questa dinamica di dominazione e una smentita, quasi una vendetta sul mito stesso. Rifiutando i ruoli di moglie fedele, di calda amante e in fondo anche di semplice prostituta emancipata, sgusciando tra le mani abnormi e premurose del suo stesso creatore-carceriere, facendosi trovare sempre un passo più indietro o più avanti di dove ci aspetteremmo, Bella ostacola con la sua volontà tutta corporea ogni tentativo (conciliante o violento che sia) di immobilizzare la disarmonica euforia della sua esistenza. Fa sempre e solo dono di se stessa a se stessa, senza ragione.

Insomma, la tragedia buffa di queste poor things – noi compresi – resta l’estraneità radicale delle cosiddette persone “normali” alla vita a fior di pelle di Bella Baxter, alla sua irripetibilità ninfale: la si può ammirare o detestare, invidiare o venerare ma, sebbene sia stata assemblata in laboratorio, non la si può riprodurre – e infatti Felicity, secondo tentativo di impianto del femminino assoluto operato da Godwin e McCandles, rimarrà solo una bella bambola catatonica. Forse, al posto di tante preoccupazioni interpretative, per dire qualcosa all’altezza di Bella (anzitutto della protagonista del libro, ancora più irresistibile della sua controfigura filmica) sarebbe bastato sostituire il suo nome a quello di Justine in qualche riga dell’omonimo romanzo di Lawrence Durrell: «È la nostra malattia – disse – questo cercare di costringere ogni cosa entro la struttura di una psicologia o di una filosofia. Dopotutto, Justine non può essere giustificata o scusata. Ella semplicemente e stupendamente esiste; dobbiamo accettarla come si fa col peccato originale. Ma chiamarla ninfomane o tentare di freudianizzarla, caro mio, le toglie tutta la sua sostanza mitica – l’unica cosa di cui lei è realmente fatta. Come tutti gli amorali, rasenta la divinità».