Iniziamo oggi la presentazione dei libri finalisti del Premio Narrativa Bergamo 2024. Gli incontri con gli autori si terranno alla Biblioteca Tiraboschi di Bergamo per cinque giovedì di fila alle ore 18: si comincia domani con Marco Rossari.

Ma i sentimenti allungano o piuttosto accorciano la vita?

– si domandò l’uomo e “sentì” che, per quanto ingiusta fosse,

la seconda ipotesi era la più reale se non la più probabile.

G. Parise, Sillabari

L’amore è niente di più, sei tu che confondi l’amore con la vita.

P. V. Tondelli, Biglietti agli amici

La fine di una storia d’amore è uno dei suoi momenti più importanti. In un’ipotetica scala gerarchica dei momenti più importanti di una storia d’amore occuperebbe certamente il secondo posto, dopo l’inizio ça va sans dire. Se quell’amore è stato poi un amore lungo, profondo, totalizzante, la fine di una storia d’amore (di quell’amore) si rivela uno dei momenti più importanti e tragici della stessa esistenza umana. Si scrivono (e si sono scritti) perciò tanti libri sulla fine di un amore, tantissimi sull’inizio (d’altronde l’argomento è ben più lieto), pochi su quello che accade nel mezzo. Ma si sa che la quotidianità, sia pure la quotidianità di un amore, poco si addice al dispositivo romanzesco, ai saliscendi dell’intreccio, alla tensione espressiva, allo sviluppo dei personaggi.

Ora, proprio perché sulle “punte estreme” dell’amore si fa letteratura da migliaia di anni, il rischio principale è quello di cadere nei tranelli di un immaginario frusto e rifrusto, elaborato, rielaborato, trasfigurato in milioni di maniere differenti, ma che al loro fondo presentano spesso uno schematismo simile, basato su geometrie relazionali oramai cristallizzate. L’amore è pur sempre un gioco dei ruoli e le trasformazioni storiche e socio-culturali che si sono susseguite nei secoli ne hanno mutato l’aspetto esteriore e buona parte delle regole di funzionamento, lasciando però intatte le pedine: chi ama, chi ha amato, chi non ama più, chi ama incondizionatamente, chi ama ancora nonostante non sia più amato, chi si innamora, chi si innamora ed è ricambiato, chi si innamora e non è ricambiato, chi non è più innamorato, chi prova solo grande affetto ecc. ecc.

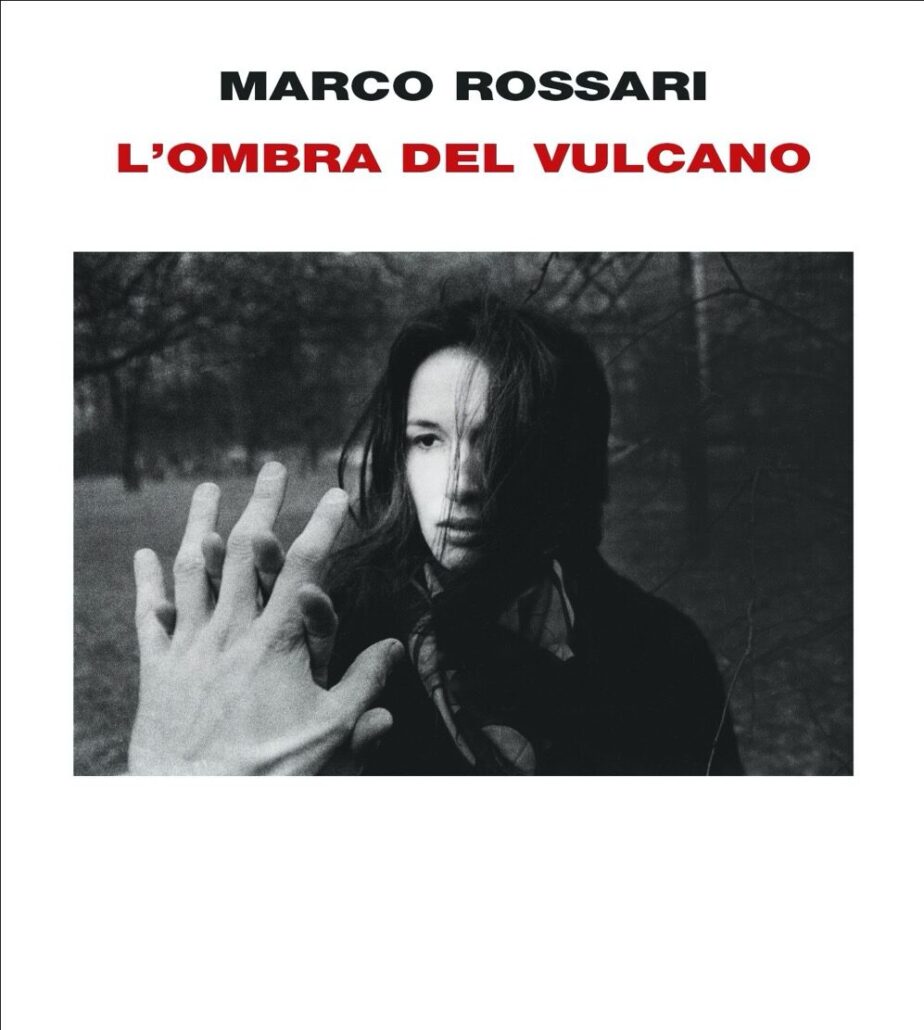

Nell’ultimo romanzo di Marco Rossari – L’ombra del vulcano (Einaudi 2023) – la situazione generativa del plot, denunciata sin dall’incipit fulminante, è tra le più complesse previste nell’ampia casistica dell’amore e delle sue applicazioni pratiche e non platoniche. Dunque anche la più ricca di risvolti drammatici e patetici (Pessoa ha scritto da qualche parte che scrivere lettere d’amore è patetico, perché l’amore lo è), venati da quel sentimentalismo struggente caratteristico di un amore ancora vivo e vegeto, ma che sa di dover spegnersi per una sorta di irreversibile autocombustione interna, senza soprassalti o sussulti improvvisi, ma a poco a poco, con malinconica dolcezza. Un amore finito, almeno sulla carta, e che però davvero non può finire perché dopo una certa età – i quarant’anni, stando a quanto ci riferisce Rossari – «non ci si lascia mai»:

Dopo tanti anni ci siamo lasciati. Era primavera. Un giorno di marzo. Ovviamente non ci siamo lasciati quel giorno – a quarant’anni non ci si lascia mai – ma quel giorno ci siamo lasciati. È accaduto per gradi, e poi tutto d’un colpo. (3)

Assecondando un principio autoptico, forse a volte eccessivamente ombelicale (e però, certo, se vogliamo parlare di noi, di chi altri dovremmo parlare?), Rossari scrive un’autofiction in cui il protagonista assomiglia molto da vicino all’autore, ma con quest’ultimo fortunatamente non combacia mai del tutto. Proprio da quest’aporia si origina uno dei tratti migliori del libro, vale a dire la presenza di una voce narrante che rimane voce senza trasformarsi in personaggio, una voce sempre ben presente a sé stessa, mobile, scattante, dopo qualche pagina già divenuta ben riconoscibile nei suoi tic e nelle sue idiosincrasie verbali.

Non mi si fraintenda, il protagonista e gli altri personaggi che lo circondano sono dotati di un corpo ovviamente, eppure – ribadisco – questo è un romanzo di voci – che parlano, si interfacciano, si interrogano, si inseguono –, fondato su una polifonia a incastri ben congeniata e che si sviluppa senza soluzione di continuità attraverso un sistema dialogico preminente, talvolta più rilevante della narrazione stessa. Un romanzo dunque di voci, di dialoghi e, last but not least, di memorie, che procedono carsicamente nel letto vuoto del tessuto diegetico, come scatole cinesi dentro altre scatole cinesi, e poi improvvisamente emergono in superficie scombinando la linearità del dettato, sostenendo un andirivieni temporale fatto di anacronie, analessi, ellissi, che si sviluppa per traiettorie sinusoidali, come una struttura aerea di Calder.

Del resto, proprio nei pressi liminari di una rottura, cioè nelle settimane e nei mesi che seguono le ultime fatidiche parole – che non sono poi mai effettivamente le ultime, ma nella maggior parte dei casi le ultime davvero dignitose –, la memoria impazzisce, diventa prepotente, ingannevole, violenta, monopolizza la mente con incursioni talmente lucide e insistite da trasformare la realtà in un campo minato di visioni, miraggi, parole-fantasma che rimbombano tra le mura di un appartamento spoglio e solitario. Non solo ci si chiede cosa sia vero e cosa non lo sia più nei giorni presenti, se ciò in cui si è immersi è solo un brutto sogno prolungato o magari il sintomo di una forte indigestione, ma soprattutto – ed è l’aspetto più tragico – cosa sia stato vero e cosa no negli anni precedenti, negli anni dell’amore fiorente. Poi si osserva l’armadio mezzo vuoto, il telefono silente, il letto sfatto e ci si ricorda il presente – il presente dell’armadio mezzo vuoto, del telefono silente, del letto sfatto – come fosse il precipitato ipotetico di un futuro che non si era mai preso in considerazione (specialmente quando si è dentro ad una relazione lunga, che ha assunto i crismi di un’abitudinarietà a volte nevrotica a volte quieta e idillica, non si pensa mai davvero al momento in cui la relazione finirà) e che ora invece è qui, tangibile, spalancato davanti agli occhi.

La mancanza che segue la fine di un amore è un sentimento che si manifesta ad intermittenza, con sembianze opaline, non si lascia possedere, concettualizzare, intrappolare da parole certe. Essa appare feroce e rumorosa come una sciagura che non crediamo di meritarci per poi svanire al primo sole e riapparire ancora chissà quando e con quale intensità. Esiste una precisa corrispondenza tra i picchi del dolore percepito e quelli del sentimento della mancanza, è come un ballo a due guastato da una paura che agisce sottotraccia, senza remore o titubanze.

L’onda propulsiva di un amore morente, si sa, è il terreno di caccia preferito della mémoire involontaire, basta gettare per caso uno sguardo su una panchina del parco o sull’insegna intermittente di un cinema ed ecco partire un carillon di reminiscenze, discorsi, gesti, baci, sussurri, insomma l’intero armamentario di quelle intermittences du cœur capaci di trasformare il tempo apparentemente perduto in tempo apparentemente ritrovato, di rendere meno incolmabile la sfasatura tra l’essere e l’essere stati. A ciò si aggiunge poi quel meccanismo mentale perverso che ci fa idealizzare il partner come mai accaduto in precedenza, resettando dal nostro apparato mnestico tutti i “buchi neri” del passato, le incomprensioni, le incompatibilità, le sofferenze arrecatesi vicendevolmente. Ogni fatto, del presente e del passato, diviene allora simbolo o allegoria, si carica di un senso inatteso e inesatto, che in realtà non gli appartiene, per cui la realtà non vale più per sé stessa, ma come semplice proiezione e prolungamento della propria solitudine esistenziale, come certificato di compatimento, specchio opaco del proprio percorso a ritroso. Al reale si sovrappone così uno strato di immaginario, di fittizio; nelle sue pieghe si deposita una ragnatela di nostalgie dislocate, i cui fili disegnano una topografia di varchi e crepe e simulacri. Tutto questo Rossari sa raccontarlo con grande accuratezza, selezionando dei momenti, dei fotogrammi, degli squarci – una passeggiata notturna, un sogno premonitore, le improvvise fantasticherie (con chi è adesso? mi starà pensando? le manco?) – che nella loro intensa brevitas brillano come immagini icastiche, emblemi universali di una ben più ampia e articolata costellazione, quella inerente alla “fenomenologia dell’abbandono”.

Tuttavia, oltre alla fine di un amore succede un’altra cosa decisiva in questo romanzo e succede in quasi perfetta sincronicità. Viene proposto al protagonista di tradurre per una nuova riedizione aggiornata Sotto il vulcano di Malcom Lowry, capolavoro “maledetto” del Novecento letterario, sorta di Ulysses ambientato in Messico e scritto dall’autore inglese tra mille tribolazioni esistenziali sacrificando il proprio genio sull’altare dell’alcoolismo e dell’autodistruzione. Il pretesto della traduzione da portare avanti in un agosto milanese torrido e allucinato, permette a Rossari di innestare sulla linea principale della narrazione – la più riuscita – una “pista” diversificante e che però si nutre dello stesso liquido atmosferico, in un gioco – talora troppo insistito –, di transfert, di doppelgänger, di sovrapposizioni psichiche tra il traduttore preda dell’alcool e dell’inquietudine, il capolavoro maudit da tradurre, lo scrittore talentuoso morto precocemente a causa della sua vita irregolare e dissipata. A lato lampeggiano le conseguenze di un amore ferito e disperato, triste, solitario y final, a cui fanno da contraltare le tessere sconnesse di una ricostruzione memorialistica composta da lampi, flashback, aneddoti che non pretendono di essere sintetizzati in nessuna logica consequenziale, vivendo della stessa sofferta provvisorietà con cui si vive nell’era del dopo-amore. Ce lo ha insegnato Barthes: il discorso amoroso può essere costituito solo di frammenti.

Le parti migliori del libro sono proprio quelle in cui, andando oltre il piano meramente aneddotico, cronachistico o memorialistico, tralasciando gli inserti maggiormente saggistici, pure interessanti, sul mestiere del traduttore e sulla figura di Lowry, Rossari è in grado di innescare nel discorso una tridimensionalità per cui i sommovimenti psicologici e i flussi emotivi sottesi alle esperienze raccontate si rivestono d’una universalità, di un sovratesto simbolico che riscatta ad un livello nettamente superiore la disorganicità della narrazione, il suo offrirsi per arcipelaghi e isolotti a volte superficiali o gratuiti. In questi passaggi, in cui Rossari sa essere al contempo disperato e comico, impietoso e autoindulgente (verso sé stesso, verso la sua amata e verso l’intero universo), puntuale e meditabondo, come ad esempio quando si concentra sulla difficoltà di reimparare la grammatica della quotidianità – come occupare la domenica, cosa fare al rientro a casa dopo una serata fuori, come sgattaiolare via da una festa noiosa –, il sentimento dell’amore trascende la storia d’amore in sé, individualizzata, e ci viene restituito nella sua plastica essenza tutta terrena, per nulla eterea o sublimata, con l’esattezza di un referto medico premunito tanto di diagnosi che di prognosi. D’altronde, l’innamoramento, e tutto ciò che ne consegue è un mood, una predisposizione alla vita, un certo modo di stare nel mondo, persino un’abitudine, certo, a cui ci si assuefà volentieri. Discorso pressoché identico per ciò che rappresenta il rovescio dell’innamoramento, quel “malessere del vivere” che ci coglie quando due linee sino a quel momento convergenti tornano ad essere parallele. Sono questi anche i momenti in cui la lingua di Rossari, mettendo a lato certe tendenze “oracolari” (e certe “pose” o ripetizioni ossessive e apodittiche), trova il suo “fuoco”, il suo punto d’equilibrio tra una medietas sostenuta, improvvisi scarti ironici ed estemporanei slanci liricizzanti o espressionistici.

Le grotte vicino a Bombay. C’eravamo davvero andati? Era esistita la pensione pulciosa dove avevamo dormito e dove avevamo osservato perplessi gli asciugamani striati di giallo? Ricordavo la barchetta, l’acqua torbida, il pontile dove i ragazzetti vendevano cianfrusaglie. Delle grotte invece non ricordavo quasi nulla. Forse viaggiavamo per le attese, i tragitti, il contorno. Non per i luoghi, i monumenti, il pezzo forte. E lo stesso valeva per l’amore. Viviamo negli scampoli. Di dieci anni insieme ti restano immagini minime: non la roboante dichiarazione d’amore, ma il biglietto con la spesa lasciato dentro un libro. Il centro della vita si trova ai margini. (136)

Quando la temperatura della scrittura si accorda sinuosamente al materiale incandescente che ne sostanzia il movimento, s’innesca nella lettura del romanzo una potenzialità persino catartica, un’elaborazione del lutto che avviene in concomitanza tra scrittore e lettore. Le ultime pagine, le più “alte” e sincere, tramate come sono da una disperazione lucida, da una commozione ridente, corrispondono all’atto conclusivo di una lamentatio condivisa, carica di valore palingenetico. All’interno delle ultime pagine, infatti, si deposita il senso irradiante dell’opera, in un distillato di prosa che riesce a suggerire cose difficili, profonde e telluriche con una semplicità che trafigge per un attimo e poi si attutisce, come un sasso lanciato su uno stagno che genera piccole onde concentriche prima di affondare. Tutto lo spettrogramma riguardante le forme con cui l’amore prolifera e si propaga al di fuori della coppia, cioè del perimetro binomiale costituito dalla coppia, è qui condensato in un sistema compresso di spinte e controspinte, di variabili e controvariabili. Non è una persona o una relazione a definirci, ma lo scompenso irregolare di un sentimento che vive di vita propria:

Lasciarsi dopo tanto tempo, lasciarsi dopo poco. Perdersi, non vedersi più, vedersi poco, non sapere quasi più niente dell’altra persona, vederla svanire, incontrarti per caso un giorno e scoprire che sei cambiata, che adesso vedo i segni del tempo e dell’umore sul tuo visto, lasciarsi, trovarsi, cercare di restare vicini, perdersi, pensare che sia meglio essere distanti, vederti sfumare sullo sfondo, svanire, pensare che ci sono stati momenti in cui lo desideravo con tutto me stesso, pensare che è un sollievo e poi che non è un sollievo. Voler tornare indietro. Non voler tornare indietro. (159)

Ci sono tanti tipi di amore, o meglio tante gradazioni dell’amore e non tutte spariscono nel momento stesso in cui ci si gira dall’altro lato e gli occhi diventano una schiena in cammino. Nello spazio obliquo, interlocutorio, lacerato e lacerante che si apre dopo essersi lasciati, pur continuando a volersi bene e probabilmente ad amarsi, si diventa volubili, confusi, increduli, apatici, soprattutto arrabbiati con sé stessi perché si vorrebbe odiare l’altra persona, o almeno provare per essa un po’ di rancore o di astio e, invece, al contrario, si continua a sentire solo amore, ancora amore, persino più amore di prima. In tal modo si diventa patetici e sentimentali, romantici e lacrimosi, ma l’amore è così da secoli e così da secoli diventano le persone che amano, non c’è niente da fare. E se anche diamo per vero, pur ammettendo la grande contrizione che ne comporta, il monito barthesiano per cui «le cose che sto per scrivere non mi faranno mai amare [o ri-amare, aggiungiamo noi] da chi io amo» e che «la scrittura non compensa niente, non sublima niente», a noi piace illuderci, costantemente illuderci, ben sapendo di essere sconfitti già in partenza, che scrivere sia innanzitutto un atto d’amore in cui inizio e fine sono solo due modi lievemente differenti per dire «nel mondo ti ho trovato» (162).

Marco Rossari, L’ombra del vulcano, Einaudi, Torino 2023, 176 pp. 18,00€