Quella che qui comincia è una specie di operazione in due puntate legata al XVI quaderno italiano di poesia contemporanea (2023), pubblicazione ormai trentennale a cura di Franco Buffoni dedicata alle «nuove scuole o tendenze della giovane poesia italiana». Nelle prossime due settimane, infatti, sette giovani voci critiche si confronteranno ognuna con un testo tra quelli raccolti nel Quaderno, con uno sguardo al senso complessivo del volume. Certo, la formula del Quaderno – sette «raccolte autonome», sette «esaurienti introduzioni» di altrettanti critici riconosciuti – sembra condannare questa operazione a fare della metacritica la propria cifra distintiva. Siamo tuttavia convinti che, semmai, l’operazione si situi nell’ordine della poetica (più o meno meta-). I confini che separano queste due forme di scrittura sono in effetti andati facendosi sempre più labili. Oggi sono tutte e tutti molto più sensibili allo stile di una prosa critica (ma si dovrebbe dire anche: saggistica) che non un un tempo; e alle scritture si richiede sempre più di reggere, per univocità o coerenza, alle sollecitazioni e agli stress test. Ciò porta a due maggiori conseguenze. La prima: discorso sui testi e discorso dei testi sono di giorno in giorno meno separabili o immediatamente distinguibili. La seconda: molte scritture critiche oramai, pure se attraverso soluzioni sempre più aggiornate formalmente, tendono a esprimere in maniera più chiara ciò che le scritture poetiche sono costrette a fare per la via buia della non-chiarezza, a canone sospeso. Qui, ovviamente, «chiaro» è un termine costitutivamente ambiguo. Rimanda, da un lato, alla nostalgia per un discorso quotidiano, pratico, diretto, e ai gruppi che avrebbero potuto, potrebbero o potranno farne uso; e, dall’altro, alla predigerita e in un certo terribile modo magnifica «pappa» di tante odierne comunicazioni. Oggi che «è più facile concepire degli scrittori senza opera piuttosto che un’opera senza scrittori» (J.-M. Gleize, Qualche uscita. Postpoesia e dintorni, p. 12), questa operazione intende contribuire, un’opera, a farla esistere – possibilmente non soltanto sulla carta. E di farlo grazie a chi, per vocazione o agitazione esistenziale, crede ancora lecito proporsi di indagare i testi per capire di che vivano gli esseri umani, e oggi più di ieri chiede in cambio, più ancora che una legittimazione, un’agibilità, uno spazio di manovra.

Michele Bordoni, Il duca di Sullun (Luca Mozzachiodi)

Il duca di Sullun è la seconda raccolta di poesie di Michele Bordoni, dopo Gymnopedie del 2018, ma è anche una delle sette sillogi che compongono il Sedicesimo Quaderno di Poesia Contemporanea Marcos y Marcos e nel contesto del Quaderno è sicuramente l’opera più abnorme. Rispetto a quella nuova norma che il Quaderno (in parte con la cooperazione delle note critiche) implicitamente sembra istituire, e cioè alla sostituzione dei moduli e delle forme, variegatissime, della tradizione letteraria italiana con una bulimia lessicale, metrica, prosastica, stilistica e di immaginario tecnico, tecnologico, reificato e scientifico se non proprio scientista quale prassi poetica con cui i circa trentenni poeti cercano di rendere (e farsi una) ragione della contemporaneità (talora con esiti ancora troppo magmatici, incerti, esibitamente sperimentali per essere a parer mio convincenti, ma a volte invece di assoluta forza e probabilmente in anticipazione di forme future), Bordoni appare un tradizionalista, se non addirittura un attardato.

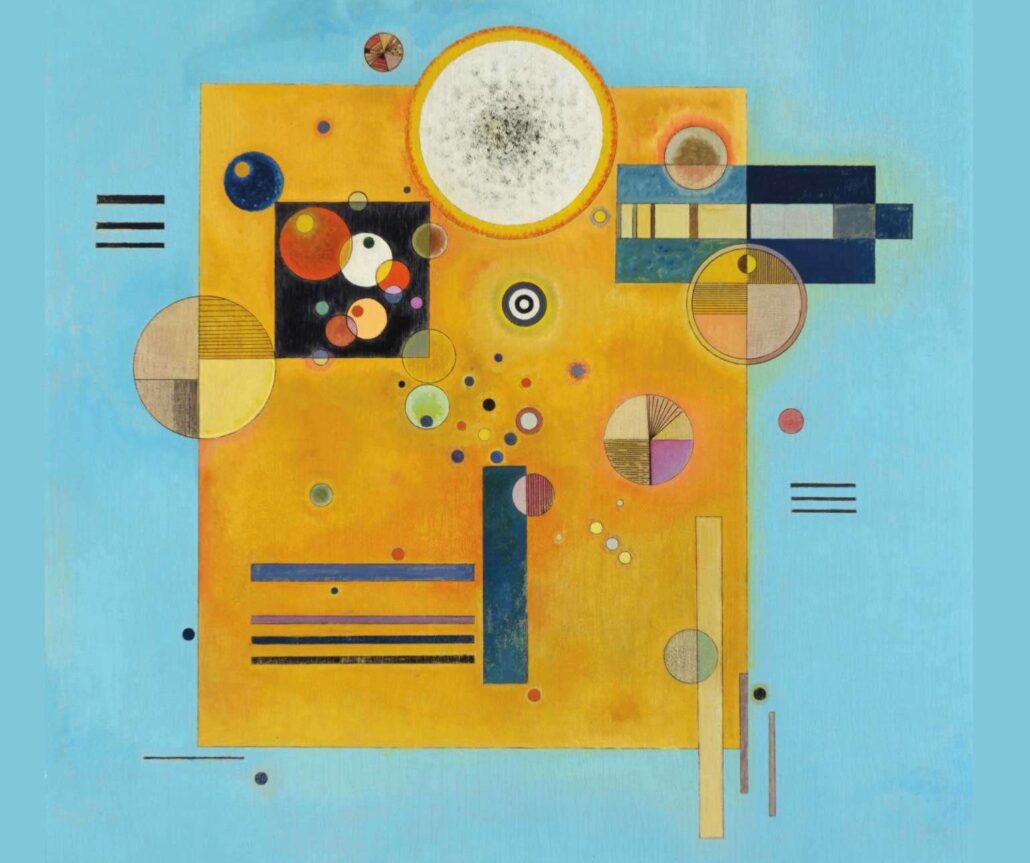

Spiritualista per convinzione, per formazione e per forma mentis, come dimostra tra l’altro il contrasto di anima e corpo quale uno dei temi fondanti della raccolta, di fatto questo poeta eredita l’ermetismo e il tardo simbolismo e non solo, come è evidente ed è stato detto nei pochi ma precisi contributi critici sulla sua opera, per tramite dell’amatissimo Luzi (che appare anche qui citato esplicitamente «a fare di me un Michele irraggiungibile» o comunque assimilato e alluso a ogni piè sospinto) ma anche per una serie di somiglianze con altri testi e autori (Parronchi, Bigongiari, coi quali condivide il nesso estetico tra poesia e pittura, Vincenzo Errante e Leone Traverso, cui culturalmente molto deve il suo Rilke anche se studiato da Bordoni in originale). Risalenti però a quel plesso culturale sono anche i temi: il rapporto tra scrittura e immagine, la dimensione religiosa e trascendente, la costruzione manieristica, la maschera, il barocchismo e la melancolia (tutti aspetti dei quali Bordoni è anche storico e studioso) che trasuda letteralmente da ogni testo.

Delle molte spie di una simile costellazione (per usare un termine benjaminiano, del Benjamin caro al poeta) quella più evidente è costituita dalla metrica: con disposizione spaziale dei testi richiamante il Luzi anni ’60-’70 o certa poesia anni Trenta, ricca di scalini metrici e di tentativi di calligramma (si veda la lirica L(‘)o(e)uvre au noir), ma soprattutto dominata dall’onnipresenza dell’endecasillabo, e paraermetici sicuramente sono molti versi, soprattutto in chiusura di strofe: «il dolore diventa un caro amico/la gioia che promette una futura/fioritura che squarcerà la terra», «Accoglierti, lasciarti rifiorire dentro e ai lati/di questa mia galera di rigore», «Anversa si ripara nella sua pioggia nera/e minerale, la luce incastonata/nelle lastre delle strade affumicate/come specchi, un’acquaforte d’atomi», «il sottosuolo fossile/della speranza quando fuori infuria/il mondo e ogni preghiera è spenta».

Se fosse tutto qui non sarebbe un’opera particolarmente interessante, tutt’al più una testimonianza di predilezioni, di cultura (quella figurativa, vastissima, oltre che quella poetica) e della sopravvivenza di una geografia letteraria regionale nel nostro paese (terra di quella tradizione, tra echi fiorentini e magistero urbinate, sono le Marche di Bordoni e accenti simili e simile metrica si trovano in Tartaglia, nel sodale e amico Franceschetti, nel più vecchio Davoli).

Per fortuna e come prova di valore, Bordoni però non si ferma qui e anzi, con una lucidità decisamente non comune oggi sulla propria opera, si tira fuori per i capelli dalle sabbie mobili in cui rischiava di affondare: anzitutto è vero, come dichiara l’autore in un’intervista ad «Alma Poesia», che i più riusciti componimenti della raccolta esprimono il «tentativo di resistere alla pressione livellante e lirica dell’endecasillabo», pensiamo a poesie come Questa porzione d’aria che mi vive, Tu dormi, dormi è un coppia, Thành Phô Buòn e quasi tutta la bella sezione Louvre au noir; è vero, qualche sardina sott’olio (come Giudici e Noventa chiamavano gli endecasillabi meccanici) qua e là permane, ma si perdona per la risolutezza e l’esito spesso convincente dell’operazione.

Più ancora di ciò è però tematico, o se si vuole ideologico, lo scarto che Bordoni predispone. Diamo quelle che sono le tre direttrici: una opzione prevalente in favore della determinatezza. Scansando il rischio della lirica pura questo poeta unisce sempre occasione lirica e particolare concreto (da qui il gusto per l’ekphrasis e la costruzione a tratti galleristica). Altro tema che percorre robustamente la raccolta è un atteggiamento relativizzante nei confronti della cultura e dell’arte (che i suoi maestri hanno invece più spesso ipostatizzato) e quando questi due tratti si saldano il dettato poetico approda a risultati di sicura forza come Basiliek van het Heilig Bloed (Bruges) e Manneken Pis.

Infine, ed è in qualche modo secondo l’autore la stella polare che ha guidato la composizione, il nesso tra corporeità e identità: il corpo appare un po’ in tutta la raccolta e soprattutto nella sezione L’apparato umano. È un corpo sessuato e sessualizzabile, definibile, ma espandibile («carne ristretta nella pelle»), frazionabile in parti allo sguardo e soggetto a decadenza (la ruggine dei cardini ti ossida/le mani, le giunture, ti fa metallo/che attraversa le epoche, particella/aliena di un altro mondo, ma si tratta del tema di tutta l’elegiaca ultima sezione).

Soprattutto è un corpo su cui si scrive, che registra il tempo e i cambiamenti volontariamente (Siamo stati anche questo, segnature/profonde nella pelle, cicatrici d’epidermide) o involontariamente, per biologia, come accade nel poemetto The Garden of Cyrus, forse il miglior esito della raccolta, in cui una seduta di mindfulness diventa non solo una sorta di tavola anatomica in versi, ma un esempio di nuova e moderna poesia didascalico-filosofica (un genere più lodato che praticato oggi).

La conclusione del poemetto («Finita la sessione di respiri/carne che non è carne si intravede nello specchio,/una prigione di tendini e di muscoli/che non riceve un’anima, la spera.») illustra la rivoluzione della poesia di Bordoni, una rivoluzione non copernicana, ma, mi si passi il termine, neo-averroista: «La coscienza di se stessi è pertanto mediata tramite la coscienza di tutti, tramite il tocco di quelle mani che dall’esterno vengono a donare e a plasmare come un vaso d’argilla il corpo di un io che è un groviglio di incontri». Il fatto è che questa tensione, oltre e prima di essere progetto cosciente, è in qualche modo segno che anche la tradizione e la metafisica devono pagare il loro scotto ai tempi. Quando Bordoni dice di voler rompere la «griglia epistemologica secondo i quali ad ogni corpo viene, tradizionalmente, affibbiata un’anima» prima ancora di iniziare ha già rotto e sovvertito ogni epistemologia tradizionale, poiché nel dualismo complementare anima-corpo è la prima ad essere soggetto, individuo, ad avere un destino, non il secondo.

Questa è solo una delle distorsioni culturali che punteggiano la poesia di Bordoni: aggiungeremmo il citazionismo come codice, la tendenza a sospendere o a ironizzare (nel senso pieno) la trascendenza, il frammentismo che in realtà richiama ansia di compiutezza, il mondo come tavola picta, metafora o testo, divenuto però indecifrabile per la difficoltà di istituire o dar credito a un codice comune; tutti aspetti che ce lo fanno vedere come un neobarocco, nel senso in cui Omar Calabrese parlava del nostro presente come epoca neobarocca.

Questo poeta però è riluttante ad abbandonare all’estetica il dominio della verità (la rappresentazione, magari del corpo o del tempo sul corpo è l’unico orizzonte possibile, ma è sempre la rappresentazione di qualcosa o per qualcosa) e qui la sua formazione e tradizione ritorna come qualcosa da cui non ci libera tanto facilmente come dagli infiniti sostantivati o dagli endecasillabi a ritmo giambico: «Non se ne andranno i morti dalla luce./Resteranno ancora/gelosi al loro corpo, alla materia,/alla caduta che li ha resi storia». C’è una contraddizione insolubile tra il relativismo culturale e la storia come caduta, tra il concetto stesso di caduta e la dissoggettivazione dell’anima. In questa contraddizione e nel modo di affrontarla credo si configuri la grande sfida e la grande possibilità futura di questo poeta, ma prima o poi bisognerà scegliere. In altri tempi e termini si sarebbe detto anche un problema di politica culturale o (che è lo stesso) di decidere se essere del mondo o contro il mondo, ma di certe cose oggi si può solo mezzo sorridere come se fossero, appunto, un video su youtube.

Marilina Ciaco, Gli anni del disincanto (Elena Casadio Tozzi)

«avremo la nostra traccia fantasma personalizzata»

Durante un intervento ad Agorà del Meridionalismo (16-17 settembre 2023), Marilina Ciaco cita Franco Fortini dicendo che «la poesia facile non esiste. […] La differenza tra difficoltà e oscurità: essere oscuri significa essere volutamente criptici, celare i significati alle masse, alla cittadinanza, al popolo; essere difficili è dare al popolo gli strumenti per poter fare da sé, per poter preparare da sé la propria emancipazione». La poesia di Ciaco è, stando a questa definizione, una poesia difficile e di sperimentazione, che si presta all’ascolto da diversi punti di ricezione. Ma proprio perché difficile e non oscura, la poesia di Ciaco fornisce a chi legge una serie di input, di chiavi, di lenti, con le quali non solo leggere la sua raccolta, ma anche continuare a leggere il contemporaneo una volta chiuso il libro.

Gli anni del disincanto è la terza pubblicazione poetica di Marilina Ciaco, uscita ad agosto 2023 all’interno del Sedicesimo quaderno di poesia. Ha infatti precedentemente pubblicato Intermezzo e altre sinapsi (Edizioni volatili, 2020) e Ghost Track (Zacinto, 2022). Quest’ultima la ritroviamo in apertura di questa nuova raccolta, di cui rappresenta la sezione più lunga e polimorfa. La scrittrice-poeta, come si definisce Ciaco, dissemina lungo tutto il libro poesie in versi, prose poetiche, brani in prosa più o meno lunghi. Ciaco restituisce uno scorcio di realtà distorta, un punto di osservazione in cui ci riconosciamo, in cui riconosciamo il sottofondo che accompagna tutta questa prima parte; il brusio che fa da sfondo alle nostre vite, ma anche il rumore sordo della solitudine che l’individuo vive in quanto ontologicamente tale.

In Ghost track ci riconosciamo come spettatori delle vite «scontornat[e] ma compatt[e]» che ci passano accanto, che ci «attraversano senza toccar[ci]» e ci riconosciamo attori nel palcoscenico di altri spettatori, gli stessi che fanno da comparse nel nostro personale spettacolo. Come la vita, anche la lettura de Gli anni del disincanto sperimenta un continuo intopparsi del nastro, della narrazione a cui si sta assistendo; con continui contrappunti la successione viene ripresa a intervalli. Le direzioni sono molteplici, i fili che reggono questa raccolta si uniscono in una rete a maglie larghe, con diversi punti di concentrazione che a mano a mano che si prosegue si iniziano a costituire e a intravedere.

Nella continua osservazione di «vite a lunga esposizione» alla quale Ciaco ci fa assistere, si percepisce l’abitudinarietà delle vite degli altri, delle nostre vite, e si inserisce il fastidio per una realtà sociale in cui dover aderire a un “sapersi comportare” (conta davvero, a pensarci bene, in questo gioco di comportamenti decisi da altri, essere neurotipici?); e la difficoltà (e sofferenza) del soggetto, da una parte a inserirsi in questo «teatro del comportamento», dall’altra a comprenderlo e a prenderlo sul serio.

Alice scivola lungo il nastro

A. è troppo grande per entrare dalla porta principale ma

troppo piccola per non affogare nella tazza da tè. A. ha

scoperto che i nomi degli oggetti non esistono, per questo

A. è confusa. A. parla con i giocattoli. A. trascorre molto

tempo nella sua stanza e inventa storie fantastiche. A.

guarda le nuvole, le facciate dei palazzi, le more selvati-

che. Non ci chiediamo se A. ci sia o non ci sia perché A.

viene raramente a scuola, ai nostri appuntamenti, a gio-

care all’aperto. Quando c’è A. non sa bene cosa fare

quindi guarda gli altri e prova a capire cosa dicono. A.

cerca una configurazione di linee fissa nello spazio per ri-

cordare come si cammina, come ci si abbraccia, quando

e perché si sorride. Di solito la parte del sorridere è più

difficile. Adesso A. sorride sempre. A. non si diverte. A.

non è una di noi.

Del resto, come la confusione di fronte alla vita, all’essere individui, a quel momento in cui ci si chiede cosa significhi essere ed essere insieme agli altri, in quel momento in cui è «come essere sfiorati, all’improvviso, dal sospetto | che “il quadro completo” non esista affatto». Il trauma dell’individuo prosegue nella seconda sezione OUROBOROS (Storia delle grammatiche), che inizia con il riconoscimento dell’impossibilità di non essere, di non averlo scelto, una condizione che condanna a quel «teatro del comportamento», all’incasellamento sociale, al dover (senza sapere davvero il perché) «andare da qualche parte», chiedendosi «perché non limitarsi a guardare questi piedi che si sfasciano sul suolo».

In questa seconda sezione si inizia a stagliare la voce di un’io-lei, come definita da Colangelo, che si racconta; meno spettatrice e più attrice, forse. Le domande si susseguono e la risposta sembra risiedere nella ricerca del senso, una ricerca che avviene in nostra presenza attraverso lo scavo verticale nelle parole e della loro-nostra materialità. Ma tutto continua a tornare in sé, in un movimento ellittico di conoscenza che si inceppa: l’inquadramento è sempre lì, ombra scura che non permette la piena espressione e la vera conoscenza del sé.

Tre

Hanno ragione. Hanno il potere e hanno le grammatiche,

hanno ragione. Essi hanno. Ragione. La ragione di stato,

le ragioni del cuore, il redde rationem. Hanno qualcosa.

Hanno l’ultima parola, anche la prima. Essi hanno.

Hanno voce.

La raccolta si conclude con Milano 2, ultima e terza sezione, costituita da due lunghe prose. Milano 2 è un «reportage» in cui quell’io-lei intravisto in precedenza prende parola e storicità. Siamo lì, nel verde di quella che fu l’idea di una promessa e che ora, per chi appartiene alla generazione dell’autrice, non è solo un ricordo offuscato, ma «il nostro spettro», «il giro di giostra che nessuno sa fermare».

Quando qualcuno sognava ancora la rivoluzione, l’Italia sognava

Milano 2. Adesso Milano 2 è il nostro spettro, l’utopia abor-

tita e riemersa in uno spazio di visibilità invisibile, nella di-

sparizione di un’apparizione. (Perché ci sia fantasma, è ne-

cessario un ritorno al corpo, ma a un corpo più che mai

astratto.) Molti uomini e donne di mezza età passeggiano

col cane, un gruppo sparuto di adolescenti muniti di mo-

nopattino o skate si aggira tra i portici da cui si intravve-

dono le gioiellerie, un’agenzia di viaggi, un centro benessere

e una boutique.

Da Gli anni del disincanto «sembra emergere un’idea di poesia come un’esigenza cognitiva della specie», come scrive Cescon. Attraverso i diversi piani di lettura, le diverse angolature, il cut-up, l’uso dell’ecfrasi, Ciaco costruisce una sezione del trauma con il quale la sua generazione, e non solo, convive. Se questo trauma, questa caduta, può essere alleviato, è forse attraverso il sogno, «importante sia come esperienza di vita che come dispositivo semantico-semiotico» (come afferma la poeta durante un’intervista), nel quale la coerenza non è necessaria, la produzione capitalistica non è reale e l’espressione può essere libera.

Alessandra Corbetta, Sempreverde (Silvia Atzori)

Archetipo e formazione

Dove sia il bosco sempreverde le bambine

non possono dirlo, né indicarlo sulla mappa.

Nessuna gelosia o avarizia, ma solo

un trucco per custodirne il segreto.

Scorrendo le diverse sillogi che hanno trovato il loro, meritato, spazio all’interno del Sedicesimo quaderno italiano di Poesia Contemporanea (Marcos y Marcos, 2023), appare evidente che l’aspetto macrotestuale sia ormai una vera necessità per la maggior parte delle poete e dei poeti contemporanei. Alessandra Corbetta, per il suo Sempreverde, sceglie proprio la forma del poemetto, che ne garantisce massima unitarietà. Tuttavia, ancor più della forma metrica, l’elemento che apporta una fortissima coesione è proprio quello enunciato dal titolo: nel poemetto di Corbetta la dimensione del bosco Sempreverde sembra delinearsi come cronotopo di totale alterità che rapisce il lettore. Esso non viene descritto, quasi come si trattasse di un presupposto imprescindibile, che non necessita di essere verificato attraverso un processo denotativo; oppure, le sue caratteristiche richiamano quelle codificate del locus amoenus letterario (la presenza del fiume, i fiori…).

Eppure, a una lettura più attenta, Sempreverde sembra potersi inscrivere nella ormai collaudata tradizione dei non-luoghi, costituendosi soprattutto come spazio altro, dotato di un particolare statuto di verità: quello dello «sperdimento» (cfr. p. 140). Il bosco di Corbetta è un luogo strutturalmente e necessariamente non individuabile, in cui si «resta sempre senza direzione» (cfr. ibidem), aspetto che ricorda, in particolare, certi non-luoghi caproniani. Il procedimento di significazione dominante nel poemetto sembra essere quello dell’archetipo, dal momento che i singoli elementi (il luogo e i personaggi, in particolare) non acquisiscono il proprio valore in virtù di una corrispondenza biunivoca significante-significato, come avverrebbe per un procedimento di tipo simbolico, ma grazie a un loro statuto di assolutezza, dovuto proprio alla loro mancata caratterizzazione.

Non a caso, nell’assenza di descrizione, il nome Sempreverde fa chiaramente riferimento a una dimensione temporale permeata dall’eternità: una giovinezza congelata e preservata affinché sia immutabile. Tale condizione cristallizzata caratterizza anche le protagoniste della vicenda, le misteriose bambine, vocabolo la cui occorrenza anaforica, anche al singolare, conferisce al poemetto un andamento decisamente ipnotico e rituale. Non si sa molto delle bambine: anche in questo caso non è necessaria una caratterizzazione. Il regime confusivo delle coordinate spazio-temporali sembra riguardare anche questi personaggi che, con un’analogia antifrastica rispetto ai versi di Riccardi utilizzati come prologo, sembrano avere a che fare con un processo di trasformazione («a te non dà pace la bambina | che sei stata», A. Riccardi).

Tuttavia, quest’ultimo non pare seguire il normale andamento cronologico e biologico secondo cui la bambina è preludio dell’adulta: sovvertendo l’ordine naturale delle cose, le bambine di Corbetta sembrano essere, piuttosto, il risultato di una metamorfosi regressiva dell’adulta. Le bambine, infatti, contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, non sono proiettate nel futuro, bensì in un passato rimosso, un ricordo che talvolta emerge faticosamente alla coscienza e che altrettante volte viene ricacciato indietro. Esso si manifesta in forma di amuleti (per usare l’espressione di Riccardi) o reliquie («fermagli di ogni vita»), o in forma di tentativo estremo di recuperare «la morte e il tempo perso» (cfr. p. 135). La protagonista, del poemetto (che evita sapientemente ogni lirismo in favore di una forma narrativa, alla terza persona, in cui il residuo del soggetto poetico è oggettivato, reso corpo e ricettacolo di esperienze) è nominata semplicemente “bambina C”.

Come anticipato, ella è rivolta indietro, verso un’ipotetica dimensione perduta: «nel latte del mattino la bambina / intinge il suo passato, poi beve a grandi sorsi. / Non conosce altro modo per tenere i ricordi / per non dimenticare cosa è stato» (cfr. p. 142). Gli altri personaggi sono ancor meno caratterizzati e sembrano svolgere delle funzioni archetipiche: il Padre, la Madre, l’Amato… non a caso sono tutti nominati con l’iniziale maiuscola. L’interazione tra la bambina e gli altri personaggi è quanto meno problematica e sembra alludere a una formazione rituale, condotta sotto il segno di una violenza latente, ma costantemente allusa, che affiora del tutto solo nel momento della sua entelechia, cioè l’uccisione del Maestro. Il filo rosso della formazione sembra delinearsi in filigrana nella silenziosa, ma importante, ridondanza di un ultimo tema fondamentale, che Corbetta ha intrecciato sapientemente nel tessuto del poemetto: quello di una dialettica fondativa tra noto e ignoto.

Su tale opposizione si fonda il percorso di formazione della bambina, che resta aperto, preludio più che processo stesso: la crescita inizia quando il noto si apre all’ignoto e viene stravolto da quest’ultimo. La scansione ipnotica e allitterante del poemetto è caratterizzata da un’altissima occorrenza di parole che appartengono al campo semantico del sapere: «la bambina sa» è un incipit che ricorre frequentissimo, insieme alle varianti che utilizzano i verbi imparare e conoscere (Fiori definisce efficacemente il poemetto una «favola sapienziale»).

Tuttavia, appare chiaro che ciò che la bambina «sa» appartiene alla dimensione illusoria di Sempreverde, la cui realtà chiusa non può produrre una conoscenza che non sia tautologica. Indicativo di ciò è il fatto che il personaggio che si dichiara detentore della conoscenza è il Maestro: «il Maestro dice di conoscere la verità / perché la verità piace molto alla bambina. / Lei lo ascolta senza fare domande, / annuisce di fronte al vero» (cfr. 141). L’uccisione del Maestro, che decreta una vera e propria liberazione della bambina, è la prova della falsità delle promesse di quest’ultimo.

Un ulteriore elemento che può essere interessante cogliere è la figura della bestia, forse di caproniana ascendenza, data anche una certa consonanza con l’ambientazione del Conte di Kevenhuller. Proprio in sella alla bestia, la bambina fugge verso l’ignoto, verso la ricerca di una forma di conoscenza probabilmente dolorosa, ma autentica, interrompendo, forse, quel meccanismo regressivo, che genera il cronotopo di Sempreverde e trattiene la bambina nella sua infanzia eterna e che può, a questo punto, essere custodita per sempre come ricordo.

La bambina saluta nell’ombra le bambine

e in sella alla bestia esce dal bosco.

vuole vedere se davvero vivere

sia abitare qualcosa di più grande

La bambina sembra ottenere la propria libertà proprio nel contatto con il conturbante della bestia e dell’Ombra. Immergersi nell’abisso del disincanto appare allora l’unica possibilità per attingere a qualche nodo di frammentata verità, poiché solo l’ombra può rendere suono l’alfabeto e «trasformare il suo silenzio in canto» (cfr. p. 143).

Poesia contemporanea. Sedicesimo quaderno italiano, a cura di F. Buffoni, Milano, Marcos y Marcos, 2023, 25 €, 336 pp.