La Balena Bianca sospende le pubblicazioni fino ai primi di gennaio. Anche stavolta non potevamo mancare di congedarci dai nostri lettori con gli ormai leggendari consigli di lettura a cura della redazione. È stato un anno intenso, la rivista ha raggiunto l’importante traguardo dei dieci anni di pubblicazione.

Ci prendiamo una pausa, ma siamo già al lavoro per realizzare nuovi progetti per il futuro. Buone feste dalla ciurma!

Gian Marco Griffi, Ferrovie del Messico, Laurana (Roberto Batisti)

Per quanti se lo fossero perso, la pausa natalizia è un’occasione perfetta per recuperare questo romanzo, caso dell’estate 2022 nella bolla letteraria italiana. Questo fiume narrativo di 800 pagine (e l’autore fa sapere di avere già i sequel pronti!) è anzitutto un’ottima operazione d’intrattenimento intelligente, che si presta a una lettura festiva e festosa. È stato speso il nome di Roberto Bolaño, appropriato per diversi motivi – l’intreccio tra avventure picaresche e grandi drammi storici, la declinazione massimalista ed ‘epica’ delle geometriche trovate borgesiane, gli squarci lirici che lasciano intravedere una disarmante fede autoriale nella Poesia, la stessa ambientazione latino-americana, qui innestata su quella piemontese grazie alla mappa ferroviaria del titolo (vero MacGuffin della storia) e ai racconti di Lito Zanon – come se il picarismo sfrenato non potesse davvero attecchire nella pragmatica terra della bagna caoda senza la mediazione di spezie tex-mex. Ma bolañano è, in definitiva, l’inesausto e contagioso divertimento del narratore, la gioia dell’invenzione, a cui però Griffi presta ancora più leggerezza. Tanto divertimento, nella nostra letteratura, suona subito sospetto: escapismo! L’improbabile vicenda del milite Cesco Magetti nella Asti del 1944 è stata accusata di non parlare ai problemi più urgenti di oggi e di domani – alle autobotti davanti a cui faremo la fila fra due o tre estati. Ma di fronte all’impegno sforzato che tanta prosa d’oggi neppure riscatta stilisticamente, perché non apprezzare questo libro per ciò che è, ossia una rivincita fantastica e poetica, fiabesca e fumettata, sul male nazifascista, alla Inglourious Basterds (o alla Freaks Out)? È vero, non sempre l’ambiziosa costruzione romanzesca ‘tiene’ giustificando la propria debordante estensione; non sempre il pastiche stilistico (a volte derivativo) e i citazionismi (al quadrato) riescono necessari; e forse ciò che resterà dell’opera sono alcune pagine riuscitissime: non quelle epiche tragiche o liriche, ma quelle comiche. Che diventano irresistibili quando i protagonisti sono i tiranni in persona: le gag pythonianedi Hitler ed Eva Braun, la surreal-macabra partita a golf dei gerarchi nazisti, sono da antologia dell’umorismo – e (cronache [geo]politiche alla mano) invero più attuali di quanto parrebbe.

Ruth Ozeki, Storia della mia faccia, trad. T. Lo Porto, E/O (Claudia Dellacasa)

Ruth Ozeki è una monaca Zen, oltre che autrice e regista, e nel libretto tradotto a settembre da Tiziana Lo Porto cerca di rispondere proprio a una domanda Zen, o meglio a un koan: «Che aspetto aveva la tua faccia prima che nascessero i tuoi genitori?». Per fare questo, alterna lo scandaglio di memorie personali alla descrizione dell’esperimento di porsi di fronte a uno specchio per tre ore consecutive. Lo specchio, simbolo nell’immaginario occidentale della costante verifica del proprio aspetto esteriore, diventa qui strumento di un’indagine del sé scevra di compiacimento o autoaffermazione. Piuttosto, nelle pieghe della pelle e nelle cicatrici, nella forma degli occhi e nell’andamento del mento, l’autrice (statunitense di origini giapponesi) ritrova le storie e le persone che l’hanno attraversata, e che prima di lei hanno attraversato i destini della sua famiglia. Con leggerezza apparente, Ozeki si dimostra in grado di riconoscere l’inconsistenza del sé (anatta, nel gergo buddhista) proprio nel viso, nell’insieme di tratti somatici a cui solitamente viene inchiodata una supposta identità. Ne deriva una riflessione agile sulla porosità delle storie e delle culture, e dei corpi che le costruiscono e da cui sono costruite.

Margo Rejmer, Bucarest. Polvere e sangue, trad. M. Vanchetti, Keller (Giulia Sarli)

Al centro di Bucarest si trova la casa del Popolo, il palazzo più pesante al mondo, oggi sede del Parlamento rumeno. Così fuori luogo e ingombrante da sembrare una metastasi. Eppure molti abitanti non la vedono. Evitano di percorrere le strade che conducono a lei. Tengono lo sguardo fisso sotto il livello dell’orizzonte. Perché odiano Ceaușescu. Altri ne sono invece orgogliosi, ma anch’essi sono vittime di una forma di cecità selettiva: quella della memoria. Hanno dimenticato il dolore per l’assenza di riscaldamento in inverno; per gli espropri nell’area in cui la casa del Popolo è stata edificata; per le morti delle donne costrette ad abortire di nascosto, illegalmente, a seguito del decreto numero 770 del 1966, che impediva l’uso di anti-contraccettivi e vietava l’interruzione volontaria di gravidanza. L’autrice stessa, Margo Rajmer, viene contagiata dal labirinto urbano di Bucarest, che fa perdere le tracce del suo passato irrisolto: le servono due soggiorni e diversi tentativi falliti prima di riuscire a trovare la tomba in cui è sepolto il corpo del gran conducător, Nicolae Ceaușescu.

Attorno al colosso della casa del Popolo, la città si dispiega rotta e intricata, attraversata da branchi di cani affamati. È una Dite terrena, che Margo Rajmer racconta con una scrittura densa e letteraria. Meglio non guardarsi indietro, finendo il libro. Per non caderci dentro.

Bae Myung-hoon, La torre, trad. L. Iovenitti, add editore (Elisa Teneggi)

Bisogna essere dei cani, per vivere in un mondo così. Ai centri di potere tridimensionali della babelica torre Beanstalk (beanstalk è, in inglese, il fagiolo magico della celebre fiaba Jack e la pianta di fagioli) piace cambiare, ricombinando gli assetti delle forze che ne reggono l’impalcatura. Agenti segreti incontrano elefanti-Buddha, vecchi negozi di quartiere sono surclassati da nuovi capitalismi, e poi le bombe di Cosmomafia, principale avversario della torre, vogliosa di stringerla nelle sue grinfie di tritolo. Allora seguire, fino a toccare il cielo. Con un’antologia delle ucroniche vite post-URSS targate Beanstalk, l’esordio di Bae, uscito in Corea del Sud nel 2009, portato quest’anno in Italia da add editore (e con la traduzione di Lia Iovenitti), trafigge la prova del tempo, apre agli universi combinatori di oggi e domani. Non importa a quale piano vi fermerete: sarete sempre accolti da un impeccabile gioco dell’assurdo, deflagrazione alle fondamenta del suo stesso impianto. Perché La torre, come sovente, non parla – davvero – della Beanstalk. Come sovente, l’Occidente pare bolso nell’interpretare il proprio tempo, si fa da parte, ammira la via indicata da altri. Allora lunga vita alla Beanstalk, anche se lassù, con il vento, si traballa. Tutti noi altri torniamo alla nostra cagnesca esistenza, che poi alla fine, a divorare la lettura, si capisce bene non essere così malvagia. Buon Natale, per chi festeggia.

Carmelo Bene, In ginocchio da te. Miti e vertigini: lo sport secondo Carmelo Bene, GOG (Andrea Brondino)

Carmelo Bene, si sa, nutriva una passione sportiva delle più accese. Falcao, Edberg, Van Basten, i più noti tra i semidei dell’Olimpo beniano: non in quanto calciatori di talento, ma in quanto attori-registi di momenti di teatro purissimo; fautori quasi inconsapevoli (‘giocati’ più che ‘giocatori’, scrive spesso Bene) di gesti che, ben al di là della loro componente tecnica e delle intenzioni dell’atleta, acquistano un surplus di bellezza che li rende altro (teatro, forse?). Insomma, Bene come Mourinho è convinto che per capirne di calcio occorra occuparsi di tutto (e viceversa); e che certi attimi imprevedibili di genio atletico si sottraggano alla banalità dell’agonismo e del desport per divenire mito. Da questi presupposti occorre partire per leggere In ginocchio da te, benemerita operazione filologica di GOG, che ha ripescato da archivi e cassetti una collezione di articoli di Bene per Il messaggero (1983-85) e di interventi per Telepiù (1997) sullo sport. Molto spazio è dedicato al calcio (la Roma dello scudetto ’83 in particolare), ma c’è più di qualcosa su boxe, scherma, tennis e Formula 1 (le stoccate più divertenti sono quelle, di colpo attualissime, riservate alla Ferrari-trattore, ‘loculo’ del pilota). Quello che emerge è un ritratto impietoso e piacevolmente snob dello sport-intrattenimento e degli sportivi, maltrattati alla stregua di attori cani se incapaci di produrre quell’atto (parola chiave della para-pseudo-metafisica beniana) mitico che, pur essendo nel calcio o nel tennis, è più del calcio, è più del tennis. Libro consigliatissimo anche a chi volesse, causa Mondiali, disintossicarsi dall’eccesso di agonismo e di retorici, troppo umani entusiasmi per un gioco spesso più mediocre di quanto non lo si vorrebbe dipingere.

Ilaria Matteoni, Becco d’arancia e altri racconti, L’Erudita (Marcello Sessa)

Leggere i racconti raccolti in Becco d’arancia, fortunato esordio di Ilaria Matteoni, è simile a guardare lungamente una natura morta dipinta da Chardin. Essi anzitutto si configurano, per brevità fulminea e paratassi saputa nella scrittura, come oggetti quotidiani sapientemente eternati: prendono avvio da situazioni minime, che la mano dell’autrice auraticizza, talvolta fino a confonderne paradossalmente i tragitti. Inoltre sussumono, in prosa, la temporalità duplice iscritta nelle stoviglie chardiniane: inchiodano su pagina piccoli accadimenti ora riferendoli a un passato nebuloso (anche grazie ad arcaismi dosati con metodo), ora proiettandoli bruscamente alla contemporaneità (con occasionali tecnicismi legati al presente che, incastonati in una scrittura volutamente preziosa, scuotono il lettore). Diderot diceva che i quadri di Chardin esibivano «la chair de la peinture»; a metà del Settecento ciò significava tanto l’incarnazione del visibile quanto la “magia” delle sue potenzialità. Seguendo il parallelo, infine, le prose di questo libro non si risparmiano in fatto di immagini e costruiscono, nello spazio di poche pagine, un immaginario incisivo per cui, per esempio, un cartello stradale è al contempo un «clipeo»; e per cui, nel complesso, ogni cosa può magicamente meritarsi di essere raffigurata “in imago clipeata”.

Roberta Covelli, Argomentare è diabolico. Retorica e fallacie nella comunicazione, effequ (Michele Farina)

Gli italiani hanno un cattivo rapporto con l’argomentazione. Verità o generalizzazione indebita? Forse entrambe le cose. Secondo un celebre aforisma di Flaiano in Italia il modo più breve per unire due punti è l’arabesco, e questo è vero sul piano linguistico e ragionativo ancor prima che su quello pratico. A maggior ragione, allora, si dà il benvenuto al prontuario teorico-pratico di Roberta Covelli, giornalista e studiosa, che spiega con parole chiare e verve analitica alcune fondamentali strategie retoriche di cui si è, spesso inconsapevolmente, bersagli e utilizzatori. Mettendo in gioco un diversificato repertorio di conoscenze, l’autrice corrobora le spiegazioni teoriche avvalendosi di esempi concreti, spesso reperiti nell’attualità politica e sociale. Questa operazione è due volte importante se si pensa al fatto che alcuni capisaldi della teoria dell’argomentazione restano giocoforza inchiodati a una struttura espositiva che privilegia il rigore repertoriale-tassonomico alla scorrevolezza discorsiva. Il saggio di Covelli, spendibile anche in sede didattica, realizza davvero l’auspicio della collana editoriale che lo ospita, quello di un “saggismo pop” che sia utile anche in tempi stretti senza tradire la complessità della materia trattata. In appendice, il libro è completato da un glossarietto per le consultazioni rapide.

Lillian Fishman, Servirsi, trad. S. Montis, E/O (Martina Pala)

Eve è una ragazza americana queer, femminista, ha una relazione stabile con l’affidabile e premurosa Romi, un lavoro incerto e dipende economicamente dal padre. La sua è una vita di certezze identitarie e ideologiche, fino a quando si imbatte in Olivia, sessualmente sottomessa al suo capo Nathan, e intraprende con loro una intensa e turbolenta relazione. L’attrazione per un uomo, la scoperta, dapprima umiliante, del “desiderio puro di essere oggettificata” e sottomessa mettono in discussione l’identità salda di Eve e la portano a scontrarsi con tutte le sue certezze. Tramite la costruzione di una narratrice inaffidabile come Eve, che oscilla costantemente tra la voglia di soddisfare i suoi desideri più profondi senza pregiudizi e la consapevolezza del limite labile tra consenso e manipolazione, Fishman lascia il lettore disorientato e senza risposte. Nonostante il finale frettoloso e la caratterizzazione acerba di alcuni personaggi, l’esordio letterario di questa autrice è degno di nota e tiene incollati nell’attesa vana di una risposta: Eve è consenziente o manipolata? Quali sono i limiti di una definizione rigida della propria identità sessuale? Qual è il prezzo di una forte consapevolezza? Il desiderio è innato o socialmente costruito?

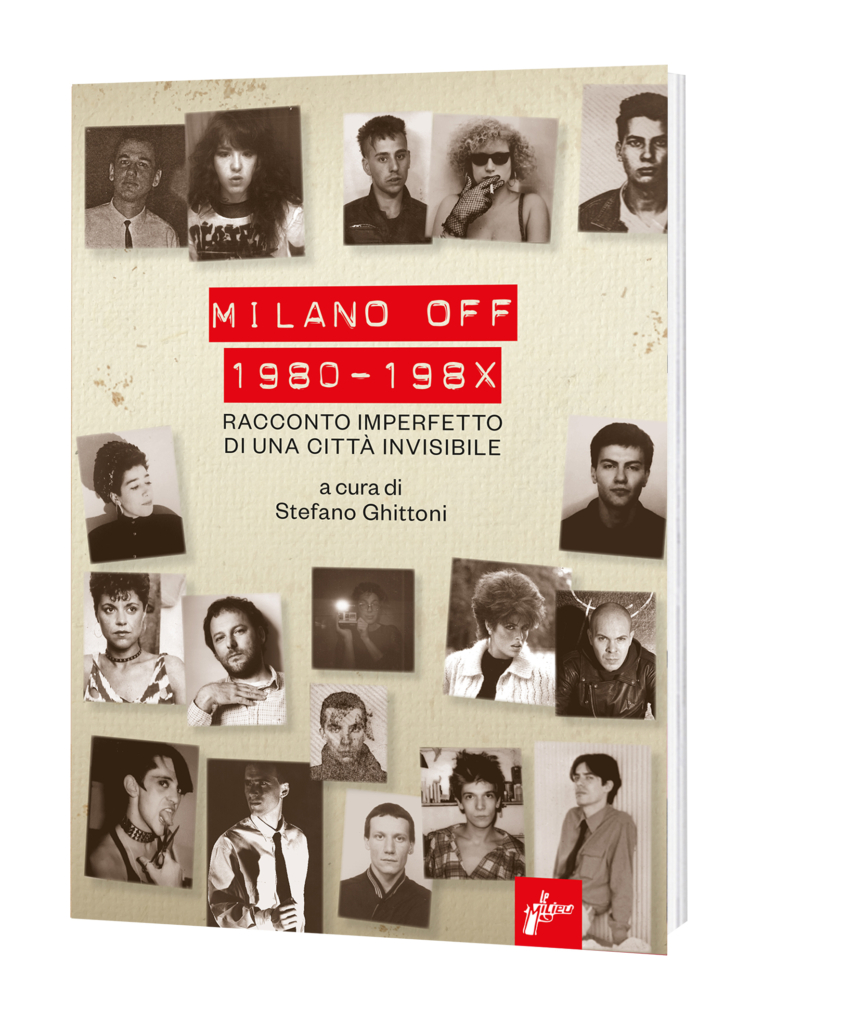

Milano off 1980-198X. Racconto imperfetto di una città invisibile, a cura di Stefano Ghittoni, Milieu (Giacomo Raccis)

Cosa c’è tra la Milano stravolta e violenta raccontata nella Banda Bellini di Marco Philopat e le geografie urbane più disilluse e borghesi dell’antologia Festa del Perdono? Una città poco raccontata, che compare in alcuni tratti degli Ultimi ragazzi del secolo di Alessandro Bertante, che non a caso firma la prefazione di Milano Off 1980-198X. Racconto imperfetto di una città invisibile, curato da Stefano Ghittoni e meritoriamente proposto da Milieu. Si tratta di un racconto corale, a più voci, fatto di testimonianze di chi quella città l’ha vissuta crescendovi o arrivando pieno di aspettative, come lo Smalltown boy dei Bronski Beat. È il racconto di una generazione – la stessa dipinta altrove dal Tondelli di Altri libertini – che ha cercato una strada nuova per stare insieme, puntando sull’estetica più che sulla politica, facendo del rifiuto e della marginalità coatta la propria bandiera. Una bandiera ben issata in luoghi-simbolo come il Plastic o il Vidicon, dove appariva ancora possibile far incontrare le esperienze, costruire il sentimento di una comunità metropolitana che poi si frammenterà irrimediabilmente. Questa generazione è stata forse la prima che ha sperimentato l’esplosione delle traiettorie individuali, il precariato intellettuale (e non solo), il nomadismo sentimentale, la fine delle grandi storie. Per questo si avverte l’orgoglio dei sopravvissuti nelle voci di Patrizia Di Malta, Francesco Frongia, Ivan Cattaneo e di tutt* quell* che si riguardano oggi, tra idealizzazione romantica e un pizzico di rancore che il tempo non ha ancora permesso di smaltire.

Tommaso Pincio, Diario di un’estate marziana, Perrone Editore (Niccolò Amelii)

Diario di un’estate marziana di Tommaso Pincio, uscito da qualche settimana per Perrone Editore, proprio sul finire dell’anno che ha celebrato (seppur un po’ in sordina) il cinquantenario della morte di Ennio Flaiano, è un testo difficilmente catalogabile – non è una biografia, non è un “medaglione”, non è unritratto –, mosso, più che dall’andamento lungo e felpato dell’indagine, dal passo cadenzato e timido del corteggiamento, dell’avvicinamento cauto e sussultante. In questo “libercolo di pensieri sparsi”, a metà tra divagazione meta-artistica e rêverie urbana, Pincio instaura un dialogo con un fantasma ancora aleggiante su quei luoghi – Via Veneto, Via Isonzo, Via di Campo di Marzio – che sono stati teatro di un lungo e sofferto disinnamoramento. Dall’accostamento di nuclei tematici che si sfilacciano improvvisi per poi ricomporsi e sfibrarsi di nuovo – La dolce vita, le amicizie tormentate, le ferite sottaciute, le delusioni letterarie – viene fuori un triangolo, anzi un doppio triangolo non del tutto sovrapponibile, che però condivide lo stesso inevitabile apice, Roma: Flaiano-Passato-Roma + Roma-Presente-Pincio, restituito mediante le accensioni estemporanee di un’opera costruita con un montaggio di schegge, di flash, di aneddoti frammentari, in cui ad emergere – frutto d’uno sguardo obliquo, gettato di sguincio – è la figura di un Flaiano ombroso e umbratile, malinconico come può esserlo, per chi la ama, la fine di ogni estate.

Sergio del Molino, Pelle, trad. M. Nicola, Sellerio (Stella Poli)

«Le streghe mettono sempre i guanti, anche quando stanno in casa, e si grattano la testa di continuo perché sono calve e la parrucca fa prudere il cuoio capelluto, per questo hanno delle macchie di eczema. L’eczema della parrucca, lo chiamano. […] È tutto chiaro? Sapresti riconoscere una strega se la incontrassi per strada? Papà, te l’ho detto mille volte che le streghe non esittono».

Inizia (quasi) così, Pelle, il terzo libro che Sellerio traduce dello scrittore e giornalista madrileño: un padre che spiega al figlio i mostri, lo istruisce a riconoscerli (strano modo per farlo dormire) e poi, dopo che lo ha messo a letto, continua, in questo saggio-confessione, a dialogare con lui, denunciandosi, molto in fretta, organico alla categoria. Anche lui porta costantemente dei guanti, che poi sono camicie a maniche lunghe, per nascondere la sua natura mutante, la sua pelle che si squama, la psoriasi che lo tormenta.

È un libro ibrido, che procede per ritratti vividissimi di personaggi storici (Stalin, Updike, Escobar, Nabokov…), ciascuno assorbito nel suo piano per sconfiggere o addomesticare o lenire la pelle traditrice, è un libro affettuoso, travolgente e disperato, ma anche, come riconosce Aramburu in quarta di copertina, pieno di «perspicacia analitica e buon umore».

Emanuele Kraushaar, La società degli uomini-barbagianni, Tlon (Gian Luca Picconi)

Costruito attorno al classico espediente del manoscritto ritrovato, il libro di Kraushaar incrocia un meccanismo narrativo a piani alternati, basato sulla dialettica tra testo saggistico e testo narrativo, per dare vita a una vicenda che, presentando elementi patenti di inverosimiglianza, finisce per tradurre l’intrigo basato su una quête estremamente avventurosa, in un racconto che trova i suoi precedenti immediati molto più in autori come Dostoevskij o Beckett. Se il XX secolo, da cui chiaramente l’autore proviene, ci aveva abituati alla nevrosi, il romanzo di Kraushaar è uno dei pochi testi invece oggi capaci di raccontare la psicosi, con una struttura che invoglia a leggere e una scrittura leggera e agile, che sembra quasi provenire da una mano senza nervi. Un libro da non perdere, quindi, per la sua unicità e anche per il suo finale aperto che per una volta, non prelude a una banale serialità, ma sigilla con coerenza la prospettiva della voce narrante, che assorbe lo sguardo del lettore in una unica, claustrofobica prospettiva da cui è impossibile uscire. Un libro, insomma, che riesce a motivare l’inverosimiglianza, la stranezza, la follia, rendendola, ancor più che leggibile, godibile.